未だ、文字通りに新鮮(過ぎる)な話ですので、取り敢えず端緒に付いてを少し御知らせです。

昨日、或る方の所まで天然砥石尚さんに案内を頂きました。其処では、之まで疑問に思っていた事柄についての答えや勉強になる様々な知識、更には有難い御提案まで御聞きする事が出来ました。

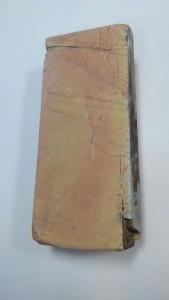

長時間、当方の現状に付いて説明したり双方が将来、目指すべき理想などを確認しての帰り際には新鮮な(?)砥石を持たせてくれました。

新鮮とは採掘されて直ぐであるばかりで無く、過去に採られていなかった場所から今回、初めて見つかったと云う意味をも含みます。大枠での産地名としては奥殿になるのですが、新たな株からの発見です。

勿論、株と言ってもピンポイントで狭小な一部分を指す其処だけで無く、周辺に広がりを持っている相当な範囲で確認されました。

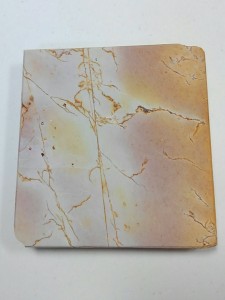

浅葱色?ですが、天井巣板らしいです。此方は表。

そして裏です。側面中央から裏に掛けて、明る目の紫になっています。

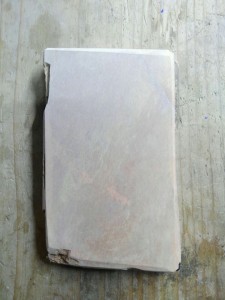

それを強調された感の有る二本目。層は同一ながら、少し質が違います。一本目より、やや硬さが控え目でムッチリとした弾力が有ります。

二本目の裏ですがグレーで、砥面に比べて柔らか目。グレーの感触は一本目も同様で、サラサラよりはトロッとした泥が出ます。

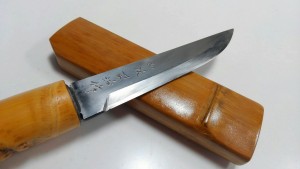

試し研ぎですが、結果は一目瞭然。先ずは一本目からです。

二本目です。

刃金・地金共に良く下りますね。

拡大しても、刃先の仕上がりは上々です。

古くて組織も荒い炭素鋼のペティも砥ぎ易くて良い仕上がり。

刃先拡大画像でも傷や荒れは見られません。荒い組織を適度に躾け直してくれる、少し田村山を感じさせる性格。外観的には硬口~超硬口の砥石仕上げに近いかも。

少々、曲者のVG10ペティですが、硬口~超硬口で偶に見られる様な上滑りや弾かれる感触も無く、弾力の有る砥面でしっとり砥げます。

刃先拡大画像でも、安定して整った仕上がりが分かります。

砥ぎ感を改善する目的でのダイヤによる泥出しは、必要性が皆無と言っても良いでしょう。仕上がりを曇り気味にしたいとか、特に前段の傷を消し切りたい等、明確な目的が有れば別ですが。

特に気に入った二本目の砥石ですが、余りに使い勝手や仕上がりが良いので、楽しくなって色々と試してしまいました。

切れと永切れテストでも余裕で好成績(ペティ二種)。超硬口の砥石特有の効果である微細で鋭利な切れ味と永切れを齎してくれ、其れに反する砥ぎ易さと平面維持力は魅力です。

先々、このシリーズは予備を含めて数本、揃えて置きたいですね。出来れば面積は贅沢を言わないので、少し厚目の物を。しかし適度な硬さと弾力で、かなり減り難いのですが。飽くまでも安心感と、包丁を研ぐ場合の取り回し上の要求です。

しかし、従来は高性能な奥殿というだけでも貴重で、新たな(現行の採掘された)奥殿産砥石の大幅な追加は望み薄と思われていた処、少しオーバーに言えば世紀の発見によって天然砥石好きには晴天の霹靂レベルの朗報となりますね。

平成も押し詰まって来たと思われる今日、願っても無い御出ましに立ち会えるのは幸運としか言えません。正に平成(後半ギリギリ)の大発見でしょうか。今後も注目して行きたいと思います。

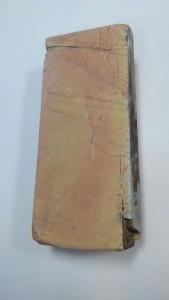

あと、こんな砥石も連れて帰って来たのですが

赤っぽい方

浅葱色の方

試し研ぎ

少し柔らか目ですが肌理の細かい、鋭利な仕上がり。

刃金は文句無しですね。

浅葱色は対照的にゴリゴリと感じる砥ぎ感ながら、豈図らんや綺麗な刃金に仕上げてくれます。

抜群な刃金を見て、不思議というか呆気に取られる程。天然は面白いですね。

最後の二つは天然砥石館に置かれる予定ですので、御来館の方には砥いで頂けるかも知れません。なるべく多種多様な砥石に触れて、天然砥石の奥深さと魅力を感じて頂ければ幸いです。

此の度は、御案内と御紹介を頂いた尚さんと、教えを頂いた方に感謝致します。先々、自分に可能な事柄を通じて恩返しを出来れば幸甚に存じます。今後も勉強させて頂きながら精進したいと思います。有難う御座いました。そして今後も宜しく御願い致します。