一つ前の記事にて触れましたが、珍しく関の刃物祭りの一日目に出掛けた為、掘り出し物?に出会えました。

もう何年もの間、北海道のT様からは何とか、カウリ✕のダマスカスの製品が入手できないかと問い合わせを頂いて居ました。其れを受けて私も、服部刃物時代の先輩に「何処かのタイミングで炉を温めて、柄入れと焼き入れをする機会は無いのか」と度々、話題に出して居ました。

そんな期間を経て、偶々でしょうが刃物祭り用に(会社に保管されて居た余剰分?を)仕立て直した物が並んでいるのを発見しました。咄嗟にT様の事が思い浮かんだ私は、売約済みで無い分が有るなら購入するかもと申し入れ、メールにて御伺いの流れに。

並んでいた半分は、既に売約済みでしたが残りの四本分の代金をT様が振り込む事で、私が持ち帰る事が出来ました。後は北海道へ送るだけだと一旦はホッとしていたのですが、メールでの遣り取りで、何時も通りに研ぎを入れてから送って欲しいとの流れに。言われてみれば、そうでしたねと思い出したのでした(笑)。

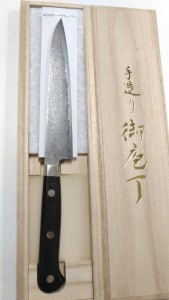

全て、桐箱に入った状態で受け取りました。

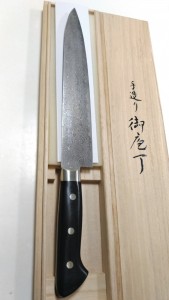

筋引き

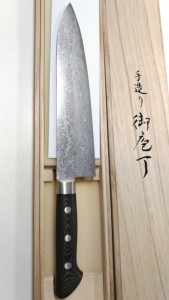

牛刀

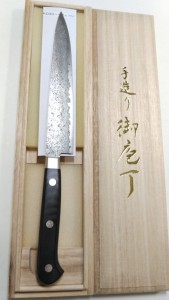

ペティ(長い方)

ペティ(短い方)

新品かつ刃先まで充分な薄さで仕上げられていますので、研ぎ始めは人造の1000番からです。極小の糸引きが付いていて一般的には切れる刃先最先端でしたが、ほんの僅かに糸引きの幅を広げて(小さ目の小刃くらいでしょうか)大きくは三段階の研ぎ分け。

糸引きの三段階は、上から一つ目:25度、二つ目:30度強、三つ目:40度弱で、此れを刃元の角度として切っ先方向に向かって(三つの角度の其々に減じますが)刃先最先端は中央:マイナス10度、切っ先:マイナス15度強です。

続いて、同じく3000番です。研ぎ目を細かく、より精度を高くして行きます。

天然に移行し、対馬です。更に研ぎ目を細かくしつつ、研ぎ分けた段階をなだらかに繋ぎます。(一応、一段目は狭い研ぎ幅・二段目は広目の研ぎ幅・三段階目は最も狭い研ぎ幅です)

丸尾山の軟口の合いさっぽい物で一旦、ほぼ研ぎ傷を消します。カウリⅩは、最高硬度を意図した熱処理では無くとも(服部の製品は実用硬度の範囲を逸脱しない仕立て)、砥石を割り合いに選ぶ印象でしたので、中硬・硬口に当てる前に研ぎ肌を均して置いた訳です。

もしも微妙に荒れていると、余分な引け傷を誘引しますし、況してや形状が不安定なままでは、更に砥面との乖離によって傷だらけも有り得ます。これは、刃物の形状もですが研ぐ際の角度が不安定でも同様です。

愛称を探りながらの研ぎと成りますが、丸尾山の八枚。

若狭の巣板・浅葱。若狭の中の幾つかは、奥殿系の天井巣板と並んで、過去に相性的に良かった物が有った記憶が有りました。幾つか様子を見ながら研いで行きます。

若狭の浅葱。此方もマズマズの仕上がりとしては問題が無いのですが。

大突の浅葱。明らかな仕上がりの違いは見られず。

中山の水浅葱。嘗ては余り相性が良かった訳では無いとの印象乍ら、今回は充分な仕上がりを見せてくれました。今回のカウリの特性(焼き入れ・焼き戻しの加減)か、砥石の砥面の変化(殆ど無さそう)か、私の技術的な進歩(笑)かは不明です。

研ぎ上がりの刃先、拡大画像です。筋引きに限ってですが、刃先の際に直線状の筋が見えました。まるで罫書き線の様でも有りますが、鋼材の製造段階に由来する物かは不明です。取り敢えず、使用に問題は無さそうでしたので、御使用を通じてチェックして頂き、何らかの問題が有れば対応したいと考えて居ます。

此れ迄、御要望の強かったシリーズの一角を、偶然ながら御届けする機会に恵まれ、望外の幸せと成った刃物祭りでした。T様には、いつも御依頼と共に御気遣いも頂きまして、感謝して居ります。

今後も、発注を頂いて居る包丁類を確実に御届け出来る様、努めて参りたいと考えて居ますし、研ぎの御依頼に於いては御満足を頂ける様、微力を尽くす所存です。

現在、ホームページ不調の為、御面倒を御掛けして居ります。研ぎの御依頼・御問い合わせの方は、下記のアドレスから御願い致します。

本日は天然砥石館でのレクチャーありがとうございました。霞仕上げ午後の部を受講したtsuboiです。色々な質問に丁寧にお答え頂きまして、重ねて御礼申し上げます。

帰宅して、むらかみ先生のブログを拝見いたしました。丁度、粉末鋼の浅葱での仕上げについて、電子顕微鏡の写真がありました。私のブログのリンクからたどれます。

今後のますますのご活躍をお祈り申し上げます。

コメントを頂きまして、有り難う御座います。本日はイベントに参加下さり、更に此方にも反応を早速、頂戴する事が出来て望外の幸せです。私の説明や実技披露の何らかの部分で、幾らかでも御役に立てて居ましたら幸いです。

そして、勉強になる書き込みや画像を拝見できる、ブログの御紹介にも感謝致します。大変、興味深く参考に成りました。普通に、身の回りに在る道具としての使用やメンテナンス(研ぎ)のレベルを越えた、趣味性の高い追求度合いに感心しきりでした。

今後も中々、流行に敏感とは行かず、また流行らない研ぎ屋では有りますが、様々な知見を分けて頂きながら細々と刃物・砥石・研ぎと切る技術に付いて探究して行ければと思って居ります。