服部刃物時代の先輩と、日野浦さんに会う為に関まで出掛けて来ました。先輩には、知人と名古屋のM様からの依頼品、そして私から発注した包丁を作って貰って居たので、其れ等を受け取る為に。日野浦さんとは、以前の電話で話が有るとの事で。

今回も、前回と同様?先ずは昼に到着して早速、アピセ関で服部のブースに詰めていた先輩と落ち合って食事に向かいました。鰻屋は幾つか有る様ですが、その昔、商店街の中程を曲がった場所に位置していた頃から通い慣れた孫六が、今でも定番の店です。

その後は店を出た交差点の対角に在る、「せきてらす」に移動し、展示されている品々を見たり、関牛乳使用のコーヒー牛乳を飲んだりしていました。

勿論、アピセ関に数多くある、カスタムナイフや刃物メーカーのブース群も見て回りましたが、今回は珍しく(土・日の両日開催の)土曜に出掛けていましたので掘り出し物にも出会えました。

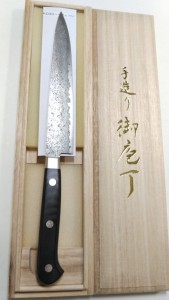

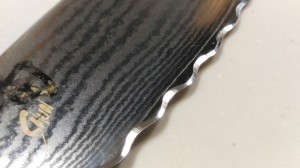

カウリXのダマスカス包丁が並んでおり、半分は売約済みと成って居ました。何でも、VIPカードを付けた外国の方が先行して回って居たそうで。近年は?滅多に出て来ない希少品を見た瞬間、北海道のT様が浮かんだので早速、画像を添付したメールで御知らせした所、是非にと。持ち帰り、私の方で刃先の研ぎを施してから御送りする手筈と成りました。

あと、今年からなんでしょうか、服部の中堅・若手の職人の方々の個人製作のナイフ類も並んでいました。

当然ですが、其処には先輩の作品も。

本来であれば例年通り、最後に本町の通りに並ぶ出店を見て回る所なのですが、日野浦さんから到着したとの連絡が有り、合流する為に移動。しかし結局は、アピセ関の友人・知人と挨拶するのに回る日野浦さんに付いて、三度目の周回に。

関での定宿であるホテルにチェックインし、部屋で話そうとの意向を受けて御聞きした内容は、(直近で私が気に掛けていた事では無く幸い?)村上への心配で。地元から勉学・語学に優れる方が欧州で研ぎを主体に活躍しているが、御前は大丈夫かと(笑)。

もう、長年に亘り助言や懸念を頂いて居ますが、改めて気にして頂いた事に感謝しましたが、やはり自分の方向性を変えるのは本人的にも環境的にも難しい事を説明しました。日野浦さんも、大阪で過ごした時期が有るだけに、肯ずる部分も有る様で。

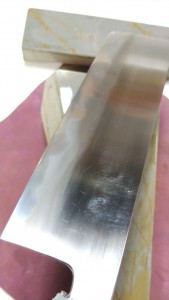

其れとは別に、先輩に見せる為に持参の包丁も見て貰いました。下掲の画像に移って居る、16cm×3.5mm骨スキ改ブラックマイカルタハンドルです。

日野浦さんからは、少し前に料理人の方から相談されて居た作業に適した形状かも、との評価を頂き、実用性の高さが伝わったのかなと。

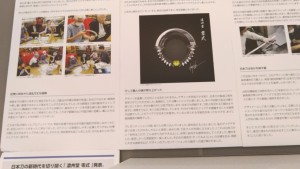

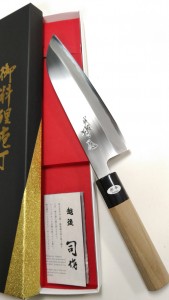

当然ですが、司作の此方も、画像ですが見て貰いました。水牛の両口輪・エンジュの木製ハンドルですが、自宅での使用に於いては食洗器使用・消毒に付いて、殊更に要求される事も無いので愛用していますと伝えました。鍛造は当然として、その後に続く、空冷放置・油焼き入れを超えた常識外れの焼き入れには、性能面から意見の一致は変わらずです。

更に、切って並べられた断面を見たら、食べたくなる人も居そうだなと(笑)。

はま寿司でしたか、回転ずしだと思って一緒に入った寿司店では、注文の品がレーンに流れて来るだけに成って居て驚きました。スシローは嘗て、何度か利用しましたが最近では、出掛ける機会が無かったので(全部では無いかも知れませんが)世の中の移り変わりを感じました。

別に、奢って貰ったからでは無いですが?久し振りにじっくりと話せた上に、先輩からの納品+服部の掘り出し物を無事に積み込んで、雨中の帰路ながら心穏やかに運転出来ました。

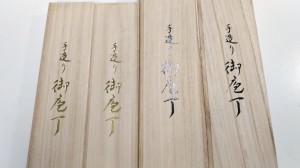

先輩から受け取った四本です。依頼品は八寸牛刀と九寸筋引きで、刃幅や厚さなど、御要望に合わせて背作されて居ます。何れもVG10でスペック通りの熱処理+サブゼロ済です。

柄は、シャム柿+黒スペーサー+ニッケルシルバー×ステンレスかしめ、黒檀+白スペーサー+ニッケルシルバー×ステンレスかしめと成って居ます。

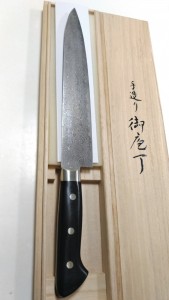

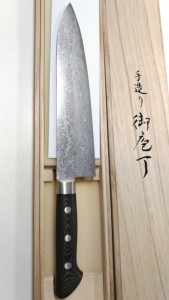

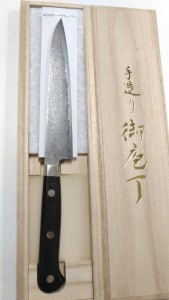

私の依頼した二本です。7.5寸の切り付け風と、八寸の柳風でハンドルは其々、ブラックマイカルタ+赤スペーサー+ステンレスかしめ、黒檀+ニッケルシルバー×ステンレスかしめ+ニッケルシルバー鍔付きです。

切り付け風は此れ迄、自分の使い道に適する部分が少なそうで手を出さずに来たのですが、各種ホルモンを一定以上の幅に渡り、細かいピッチで均一且つ深過ぎない切り込みを入れるのに向いて居そうだと判断しました。当然ですが、その他の素材の切り分けや剝き物にも対応してくれるでしょう。

因みに、裏は鏡面の指定でしたが、切り刃と平の部分は追々に自分で磨いて行けば良いかなと、バフ仕上げと成って居ます。

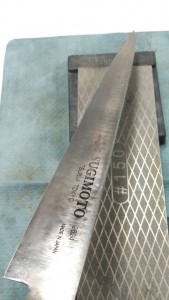

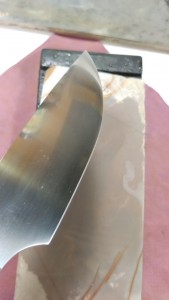

取り敢えず、刃先の調整だけはと対馬から当ててみます。

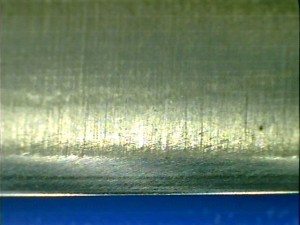

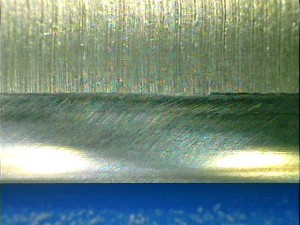

刃先最先端が実用に足る粘りと細かさで仕上がって居る感触でしたので其の儘、仕上げに移りました。

念の為に水浅葱でも試すと、問題無い様子。其の儘で暫く使って見る事にしました。

切れと永切れに不満は出ませんでしたが、切り刃と平は(鏡面では無い割りに表面処理が細かかったらしく)水捌けはマズマズながら、脂肪の拭き取りに難が有ると感じました(贅沢)。

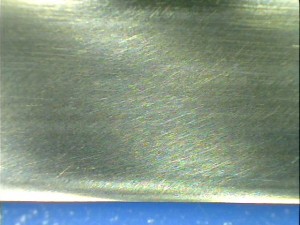

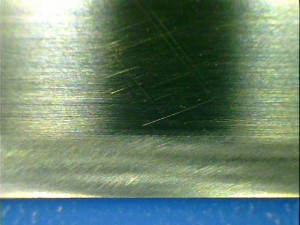

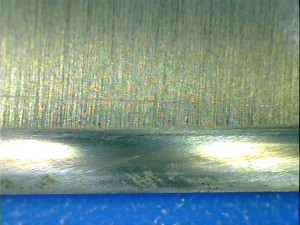

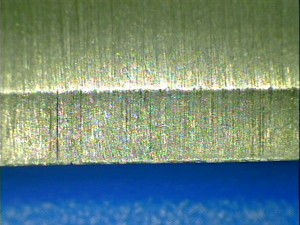

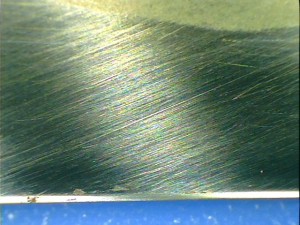

其処で、此れ迄の骨スキ改と同様、初っ端からですが磨いてしまおうと決意。流石に下掲の如く、裏に匹敵するミラーフィニッシュとは行きませんが。

とは言え、敢えてバフ目を残したサテンフィニッシュ的な準ミラーは、かなり好みだったりします。(スポンジ研磨シート含め)余り頻繁に磨くと、どんどんミラーに成って行くので難しい所では有りますね。高番手のダイヤモンドペーストのみを使用していれば、現状維持は可能な様です。

表の切り刃・平を不足が無い程度に磨き上げました。此れで、手伝い先では殆どの作業に対応が可能であろう、頼れる二本が揃いました。まあ、念の為にオークションで落とした24cm牛刀を仕立て直した物も置いて有るのですが。

此方は、紫檀ハンドルの二本。刃渡りは2cm程の違い乍ら、厚みは二倍で刃付けも異なるので、使い分けがハッキリしています。自宅での主力メンバーの一角を占めるペアと成って居ます。

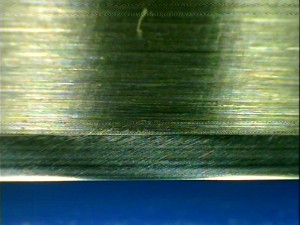

磨きの段階を上げて行きながら、試し切りを兼ねて各種食材を用いて料理をしてみると、裏梳きの無い(洋式に近い)片刃の包丁程、裏を磨いて置く効果を実感します。

アキレス腱をボイルして、尚且つ水分が減少気味、等の条件では別ですが(寧ろ此の場合は擦過傷レベルの研磨痕が、張り付き防止に成る場合も)、充分に水分の有る野菜など(玉葱のヘタを落とす・壬生菜の漬物を束ごと切り分ける等)に対しては、抵抗を減らしてくれるなと。

汚れや油脂の拭き取り・荒い終わりの水捌け・錆予防は念頭に在りましたが、側面抵抗の減少は、特に裏梳きの無い刃体形状には有用な発見でした。

刃体形状が完全な和式(裏漉き有り)では無いモデル故、つまり幾分かは洋式寄りなので、洋柄を付けるにも心理的抵抗が無いのも良いです(妙な拘り)。どうしても、和式の刃物には和式の柄を付けねばと言う意識が強いもので(笑)。

しかし、裏が殆ど完全なフラットで、右側面には平と明確な切り刃を備えたタイプは、当初の予想を超えて使い勝手が良くて驚いて居ます。当然、完全に左右均等な両刃の洋式・和式とは異なりますし、左右に差を付けた片刃寄りとも違う、裏漉き有りの和式に準じた使い方が可能です。

当初は、何処まで行っても和式には成り切れない、中途半端な部分が付き纏うイメージでしたが、此れは此れで良い特性を生かせば活躍してくれるなと。只どうしても、両面をベタ研ぎに近い仕様にするほど、汎用性が狭まるので工夫は必要ですが。最終的には、厚みの有るタイプでも研ぎ方と切り方で、余り野菜が割れない方向へ寄せられる気付きも有り、勉強に成りました。その際にも、表面の磨きが予想以上に効果的であった事も含めて。