以前から時々、家庭用の包丁を購入するなら、どんな物を買うのが良いのか?との質問を、ネット上のやり取りよりも特に対面した方々から頂く事が有りました。

しかし実際の御家庭で、使用される肉や野菜・魚の比率が不明だったり、包丁の扱えるレベルや研ぎの選択(自宅で御自身・家人任せ・研ぎ屋利用)、研ぎ用具の選択(砥石・簡易研ぎ器)、俎板の素材等も関わって来る為、一概に此れと薦めるのも中々に困難でした。

其処で苦肉の策として、自宅周辺にある大き目のスーパーやホームセンターで、各種包丁類が揃っている事が多い関の孫六(貝印)から、使用用途と御好みで選んでみては?と答える事が多かったのですが・・・其れだと選択肢が多過ぎて、却って迷うとの御意見も。そう言われてしまっては、何らかの代案を考えざるを得ません。しかし無い知恵を絞って見ても、自らの経験を基に発展させる以外に思い付かず、条件に見合うのはヘンケルスかなと思い至りました。

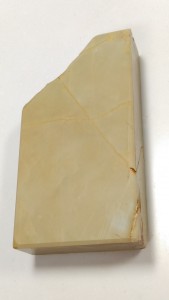

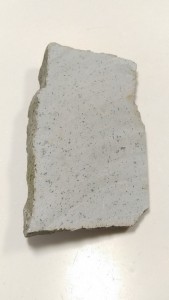

子供時代、最初に「まともなステンレス包丁」に接したのがヘンケルス(ロストフライ)でした。恐らくは、頂き物と思われる箱入りの三徳・牛刀・ペティの三本セット。其れまでに使った事が有ったのは、合わせ(炭素鋼)の柳・出刃包丁以外、柔らかくて切れが甘いステンレス三徳のみ。何とか研げたのは人造の中砥と仕上げ砥だけで、何故か家に有った青砥・超硬口の合砥では双方、満足に研げず引け傷が入るばかりの物でした。

流石に当時は、天然砥石の個体差や品質・相性などにも考えが及ばず、天然は扱い辛いなあ・・・と感じるのみでしたが、その後に試す事に成ったヘンケルスは万全とは行かずとも、拙い研ぎにも関わらず何とか目的に適う仕上がりと成りました。切れに関しても、仕立ての薄さに因る物とばかりは思えない差を感じ、自分の中ではステンレス包丁の基準とも成る出会いでした。

硬さと粘り、研ぎ易さのバランスに優れる例としてですが、詳細に分類すれば硬さに対する粘りは、やや優って居る傾向であり其の硬さも中庸と言うには僅かに柔らか目では有りました。所有していたアメリカ製・日本製のナイフ類と比べて、体感でHRCの56前後かとの認識でした。少なくとも、58は下回るだろうと。

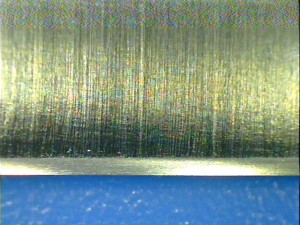

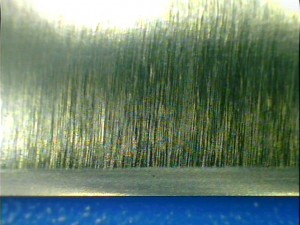

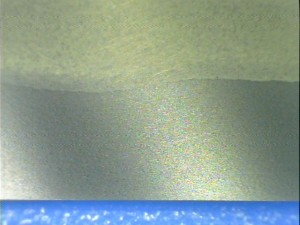

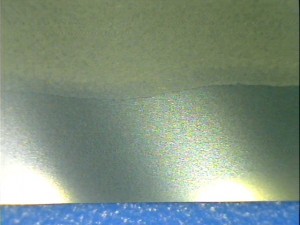

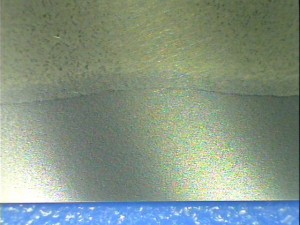

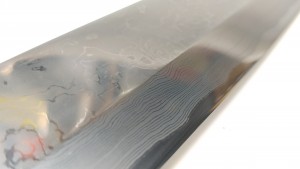

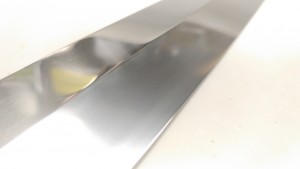

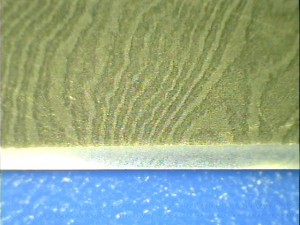

下画像は、断続的ながら30年前後、自宅(生家は食堂だったので其方に保管が長かった)で使用して来た物。錆・汚れ防止に全面を磨いて有りますが、厚み取りとしては殆ど変化を付けていません。その必要性が低い程に元々、薄目の仕立てであった為です。

此れ迄の記事で触れていますが、通常は三徳に比べ、牛刀は厚みが薄い傾向に在ると思われますが、此の三本組みでは殆ど変化が無いですね。かなり三徳の方が刃幅は広いのですが。

製造段階で鋼材の種類を絞る狙いも有るかも知れませんが、家庭での一般的な使用者は、刃を前後に動かさず押し当てるだけの切り方が多いので、その際の切れ込みを(耐久には目を瞑って)重視している可能性も有りそうです。

そして今回の御題ですが・・・過去に御試し用(私の研ぎ方を確認したい方へ向けて)として最廉価版と思われる、中国製のヘンケルスを研いで見た位しか近年のモデルに触れていなかった事を鑑み、現行モデルの国内生産と思われる物を主体として、幾つかテストしてみました。其の程度は把握していないと、初心者向けの包丁に対するアドバイスが無責任に成りますので。(一部、ヘンケルスの銘柄違いであるツヴィリングも比較対象に含む)

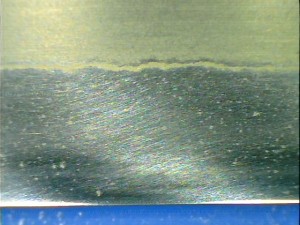

下画像は、当該の廉価版です。とは言え、より薄手な刃厚・柔らかい熱処理・ブレードとグリップの境界の強度は控え目、との気に成る点は有れど、切れ・研ぎ易さ(組織の細かさ+返りの取れ易さ)はマズマズの物。切れに限定すれば実用上は充分と言っても過言では無いレベルです。

以上を踏まえて、改めて下の二本を購入。件のセーフグリップと、安定のロストフライですが、此方は食洗器にも対応の樹脂製グリップに成って居ます。昔のは、積層の木材でしたので長時間の水仕事、就中、漬け込み洗いの様な扱いをされると表面の傷みや膨張・反り、タング(中子)の錆の心配が出て来ました。

実際、私の手持ちは刃体のみならず、グリップ表面も(カシメより厚く成った部分)薄く削って有ります。因みにこの二本は、手伝い先の持ち場の方(主婦)の自宅で、耐久テストをして貰う事も兼ねて購入・研ぎを施しました。

また、知人に頼まれてヘンケルスのHIスタイルの修理(ハンドルの分離・プレートの剥離の補修)を請け負った際、研ぎも行ないったのですが・・・研ぐ動作での操作感・試し切りの使い勝手に、やや驚いた経緯から当該系列のデザインにも興味を持ちまして、以下のモデルを購入。(其の際、同系列のデザインでの追加を考えるならツヴィリングのアークを推薦し、代理で購入も)

基本的に、オーソドックスなデザイン・シンプルなハンドル形状を好んで来ましたが、有機的な形状でも案外、使い勝手を強制・規定され過ぎる訳でも無いなと。ただ此れは、自分の手のサイズが小さ目の為スペースに余裕が出た事に因る可能性は有りますが(笑)。

ブランドとしてはツヴィリングの分類ですが、其の中ではエントリーモデルの立ち位置で、凝ったデザインのハンドルとサブゼロ処理(フリオデュア)済みのブレードながら、ロストフライに多少の上乗せの価格と成って居ます。因みに、名前はフィットですが旧型です。新型は、より牛刀(シェフナイフ?)に寄せたデザインで、シャープな感じです。

上位モデルより少し、低温度合いは譲るとは言え、サブゼロを施された刃体は確りした刃先を提供してくれます。しかし過去のロストフライとは明確な差を感じさせるものの、現行のロストフライは改善が続けられて来たからでしょうか其処まで大きな差では無いと感じる人も居そうです。

下は、フィット・旧ロストフライ・セーフグリップ・現行ロストフライの、三徳です。同じ18cmの寸法ですが、切っ先の角度や刃幅まで殆ど同一。唯一、フィットに付いては若干、長いのですが此れは、ハンドルの先端から顎までの距離が少し、離れているからでしょうか。加えて、ハンドル自体も長目ですので、ホンの僅かに大柄に見えない事も有りません。

ロストフライ同士の比較では、ハンドルの素材が変更に成って居る所為か、樹脂製の現行品はハンドルの角が尖って居る印象です。まあ此れは、自分の手が小さいので食い込み易かったり、昔のロストフライのハンドルの角を幾分は、手入れの際に意図せず丸めている可能性も有りますが。現行品を入手した方で、同じ点が気になる様でしたら、サンドペーパーや簡易な鑢みたいな物で角を丸めても良いと思います。

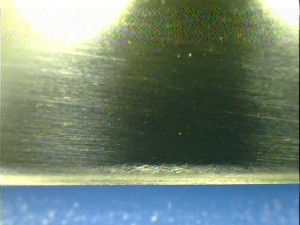

ブレードを峰から観察しても分かり難いですが、刃元から見ればセーフグリップの薄さが際立ちますね。

後は、ロストフライの中型の三徳と、其れに近かったツヴィリングのツインポルックスの小型。後者は、通常モデルに関してはハンドルが太めの設定で、確り把持したい人向けらしいですね。此の比較では、刃体形状とハンドルの太さが近いので、使い比べ安いかと。

結果は、刃の性能は近似であり、ハンドルの好みに成りそうです。ツインポルックスの方も角は立ち気味ながら、全体が緩やかなアーチで構成されて居るので、部分的に細すぎる・太すぎると感じない人には持ち易さに繋がると思われます。

私的には押し切り(ロッキングとかロコモーションとか言われる動作も含め)で入力し易いツインポルックスも良いですが・・・馴染んだ形状、かつ切っ先の向きを無意識で制御し易いロストフライとは甲乙付け難い所です。

刃厚に関してはツインポルックスの方が全体的に薄い仕立てであり、初期刃付けの違い(個体差の可能性)も相俟って、箱出しの段階から切れが良いのもアドバンテージでしょう。

因みに、同じ三徳でもサイズの異なるフィットとツインポルックスでは切っ先の直ぐ後ろから刃幅も異なり、牛刀との違いが出て居ますね。

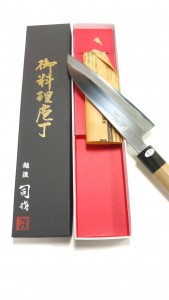

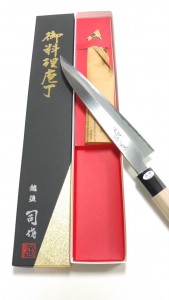

最後に、ツインセルマックスも買っておきました。此方は未だ、研ぎも使用もしていませんが、鋼材はZDP189と目され、一般の市販品の包丁としては最も硬いHRC(ロックウエル硬度)と思われます。サブゼロも、フリオデュアより低温での処理となるクリオデュアと言う事です。口金(鍔)とバットキャップが金属製の為、ハンドルが他の如何なるモデルよりも重厚ですので、やや手元重心なのは勿論、全体の重量も結構な物に。硬さ故の欠けさせない扱いと、相応の砥石・研ぐ技術に加え、或る程度の体力を要求される可能性が高いです。

下は三徳モデル。

此方は牛刀ですが、確か21cmでは無く20cmだったかと。アメリカ向けとかヨーロッパ向けでは、cmやインチでキリの良い数字に成っている事が有るので、其の所為でしょうか。出来れば日本人からすると、牛刀は21cmが欲しい所ですね(笑)。

古い18cm牛刀との比較では、長さ以外に峰の形状(ライン)も異なりますが此れは、エルゴノミクスデザインと言うかアークやフィットの流れに則った物でしょう。上の三徳でも見られましたが、より顕著に表れて居ますね。

此処までの比較を経て、一般の方からの御質問「家庭で使うには、どの包丁が御薦めか」に対する回答を強いて挙げるなら、「キッチンの広さ・俎板の広さに合うサイズのロストフライが良いでしょう」に成ります。使用者の体格や筋力にも因りますが、普通サイズの三徳か牛刀で切る対象が野菜主体なら前者、肉・魚主体なら後者。どうしても小振りな物が良ければペティでと(中型の、小三徳も候補に上がります)

先ずは薄目のステンレスですので、無理な切り方をしなければ良く切れて錆び難い・ハンドルも含めて(私は余り推奨しませんが)食洗器にも対応している・(私は余り推奨しませんが)簡易研ぎ器シャープナーでも切れを保てる期間が長い、以上の点から御薦め出来ます。勿論、入手の利便性や品質の安定性もポイントですね。

ただ一点、牛刀は折角、刃幅が狭くて引き切りの際の側面抵抗が小さいのに、刃渡りが(刃幅の広い)三徳と同じなのが勿体ない気もします。菜切り的な、ある程度の刃元での刻み仕事を割り切って居るからには、刃渡りの長さで柔らかい対象・寸法の大きな対象に対応できればなあと欲が出てしまいます。

まあ、切っ先付近の刃幅の狭さを活かし、細々した作業を熟せるのは牛刀のメリットですが。考えように因っては、三徳とペティの二本分の仕事をしてくれるとも言えますので、包丁の扱いに成れる程に御得かも知れません。

次点で、フィットです。ハンドル形状が気に入り、その造形料とフリオデュアの手数料(性能少し向上)の分の価格を支払っても良いと言う方には、御薦めです。(ツインポルックスの小も)

もっと確りした刃体(フィットより高硬度)と、金属の鍔が付いたハンドル等、上級モデルが御望みであれば、アークと言う選択肢も有りますし、其の上にはツインセルマックスも有りますが、此処まで来ると、もう自己満足とか言われかねないレベルに成って来ますので(笑)。あと、硬い鋼材を活かした熱処理が為されて居れば、相応に研ぐ機材や道具・技術も要する訳ですので、(一度の研ぎで性能が長く続くとは言え)メンテナンスもネックに成る方が多いでしょう。(価格面も無視は出来ませんし)

個人的には、予想以上にフィットが気に入ってしまったので、色んな料理に使って見ました。先ずはミネストローネから。

カットトマトの缶詰めと、パプリカ・人参・玉葱・セロリ・ズッキーニの他、ローリエの葉・クミン・タイム・オレガノ・マジョラム・タラゴン等のホールが入って居ます。

何度かに分けて食べた残りに、手羽元をバラした物を加え、

骨の方は焼いてからスープを煮出し、

シナモン・ナツメグ・クローブ・セージの粉末と各種カレー粉を混ぜ、

チキンカレーに。

特段、強度重視の研ぎを施していないにも関わらず、軟骨ごと鶏肉を切ったり、骨に切っ先を喰い込ませたりも交えながら大きな刃先の損耗も無く、無事に調理を終えられました。硬過ぎず柔らか過ぎず(欠け難い割には捲れも小さい性質)切れも良いフィットなら、毎回の使用後には研がずに居られない私でも、大らかに構えて普段使いが出来そうな気がしました。常に、万全の体制を維持しなくても良い、そんな良い意味で神経質に成らずに済む感覚でいられる対象は、自分にとって少数派なので有り難いです。

ブレードとハンドルの間に、赤いスペーサーが入って居たり、ハンドルエンドにツヴィリングのマークが入って居たりするのも自分の柄では無いと思いつつ、御洒落では有ります。元来は質実剛健・実用的な物を好むタイプですが、此れは此れで悪く無いと感じるのは年を取って丸くなったとか、好みのブレと言うよりも、受け入れる幅が広く成ったと思いたい所です(笑)。

現在、ホームページ不調の為、御面倒を御掛けして居ります。研ぎの御依頼・御問い合わせの方は、下記のアドレスから御願い致します。