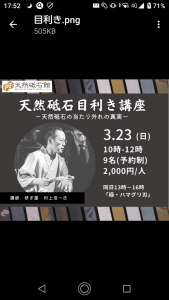

少し前の天然砥石館でのイベント、ハマグリ研ぎ講習に参加下さった方からメールにて、御質問を頂きました。当日も皆さん、熱心に取り組んで頂けたとは認識していますが、やはり其の後の自主トレで、行き詰まったり疑問に思う事柄が出て来ても不思議は無いだろうと感じました。

其れは勿論、先日にメールを下さったO様に限った話では無く、極端に言えば(殆ど)全員?に言える事では無いかと。ですので、O様にはイベント参加者を代表して質問して頂いたとの体裁で、ブログの記事にする許可を頂き、其れに対する御返事を記載する事で皆さんに広く参考にして頂く機会としました。

以下は、苗字をイニシャルにした以外の全文を、其の儘に転載した物です。

「お世話になります。

先月の天然砥石館のハマグリ刃講習に参加したOです。

あれから約一ヶ月ほど出刃を仕事で使っています。

長切れ重視の研ぎを教えていただいたのですが、、

欠けや刃こぼれはあまりないのですが、なまってくるので研ぎはするのですが切れ味がいまいちイメージ通りに仕上がりません。。。

70度くらいから、50度、20度くらいにして1000番から中砥、天然で仕上げています。切刃も整えているつもりです。

魚を捌いたあとの身の艶もよくないです。身にざらつきのような感じが出て艶がありません。

おそらく味と食感や鮮度のもちにも影響ありと思われます。

教えてもらったとおりにしているつもりではあるのですが、、、

順番に角度をつけて1000番でカエリが出て、、

中砥でも角度を順番に寝かせていきカエリは出る。

丸尾山の巣板で仕上げるのですが、角度を順番に付けていきますがここでもっとしっかりカエリを感じるくらいまでしあげないといけないものなのでしょうか??

最終の裏押しで裏スキのカエリを取ったあとに20度くらいに「サーっ」と切刃側を滑らしてもう一度裏押しして、切刃側から「ササッつ」と滑らして裏も「ササッつ」で終わっています。

切れ味重視ではないので鈍い切れ味にしかならないのでしょうか??

角度を変えていけば解消されるものなのでしょうか??

説明があまりうまくないので申し訳ないです。

なにかアドバイスいただければ有り難いです。

よろしくお願いいたします。」

其れに対する、私の返信を以下に転載します。

「O様

イベント当日は御世話に成りました。更に、私の説明に則った研ぎを実践して頂いた上での御質問を有り難う御座います。

文面を拝読して、完全に実情を把握していると言えるか分からないものの、いくつか考えられる傾向と対策を考えてみました。

先ず、刃先から研いで行く方式での話との前提で。刃先最先端・少し手前・もっと手前、の三段階ほどの角度の研ぎ分け(但し研ぎ面は先に行く程に狭い)に成りますが、恐らくは1000番で全ての下地を作られて居るのかなと。その際、1000番で研がれた部分が適切な面積であったのか?次に、砥石の番手を上げて行く段階で正確に1000番で研いだ範囲が踏襲されて居るのか?が重要に成ると思います。其の辺りが上手く行かないと、御話しの「切れ味がイマイチ」「滑らかな切れに成らない」に繋がりそうです。

あと、角度の研ぎ分けの全ての段階で、余り明確な返りを出し過ぎても最後の処理で困る可能性も有りますね。番手を上げて行くに従い、研ぐ回数・力加減に留意しつつ「薄く短い返り」にして行く意識が必要です。それが最後の返り取りで、刃先にダメージを与えず・また取り残しを防ぐ事に貢献します。

(此処までの原因の予想:粗い研ぎ肌の残存・鈍角化された面積の増大・返りの残存・研ぎ角度の安定性?)

後段の「中砥でも寝かせて行くと返りが出る」「裏梳きの返りを取った後、20度くらいで・・・」の内容では、研ぎ角度を変えて居るのに(鈍角化された刃先最先端を一端、作ったなら、其れより鋭角な切り刃を研いでも)各研ぎ段階の全てでは返りは出ませんね。飽くまでも、最も鈍角に研いだ際の返り取りに焦点する事に成ります。

(問題点の予想:全ての研ぎ段階で返りを出そうとする事で、狙う切り刃の構造から逸脱している・返りを出す意識から大きな返りが残存している可能性)

対処法は、上記内容のチェックと言うか見直し、問題点が洗い出せたら改善する方向で修正する、に成る訳ですが・・・ここは一つ、逆から進めるのも頭の整理に役立つかも知れません。つまり、刃先から(最終刃先角度を決めてから逆算で)切り刃を研ぐのでなく、切り刃の全体を研いでから刃先の処理を行なうと。

元々、切り刃の研がれ方はベタ寄りの鋭角的な物だったかと拝察しますので、刃先の3~5mmの範囲だけ鈍角化する意図で研ぐ方が、狙いが絞れそうでは有ります。その際は、切り刃本体の角度(20度に成って居ましたか)から、30度⇒50度と起こしつつ研ぎますが、研ぐ面積は先端に行く程に狭くしなければ成りません。つまり、等高線で言えば先に行く程に間隔が狭まって行く並びと成ります。

(問題点の予想:私の説明では、刃元が70度・中央が50度・切っ先が30度に研いで居ますが(角度のテーパー化)、一般的には慣れるまで一律の角度で良いと思われ、付いては40度~50度で研ぎましょうと説明しましたが・・・全体を70度で研がれて居るのでしょうか。其れでも、極小面積に正確無比な角度での研ぎが施されて居れば、大きな問題は出ない可能性が高いのですが、角度のブレや刃先最先端の面積が大きいと切れが鈍る結果と成ります。)

そして、最後の天然仕上げ砥石での研ぎでは、目視は勿論、手触りでも判別が難しい程度でしか返りを出さない配慮で研いで頂きたいと思います。

以上の様に成りますが、これ等を参考に研ぎ進め、更に不明な点が出て来ましたら再度、御質問を頂けましたら幸いです。また他にも、講習に参加して頂いた方々の中で、この様な疑問を持つ方がいらっしゃる可能性を鑑み、(何処の誰かは伏せますので)今回の質問状と回答文をブログにて紹介させて頂いても良いでしょうか?サンプルの包丁をよういして、一つのブログの記事にする事により、御理解を深められるのではとも考えましたので。

村上浩一」

先ずは上掲の内容を踏まえて、イベントで説明した研ぎ方の大まかなトピックを記載してみます。とは言え行き成り、理想的な(凝りまくった複雑な)形状を整えるのは困難ですので、初心者向きにデチューンした形状を示唆した範囲に留めて有ります。

次いで私が最良(切れと永切れと使い手の負担軽減・・・刃物の寿命延命・研ぐ手間の軽減・手応えの軽さ)と捉えて標準研ぎとして居る、二種類のハマグリを組み合わせた研ぎ方の説明です。此れの詳細に触れるのは考えてみれば、久々かも知れません。

➀刃角度(刃物の厚みと切り刃の幅で切り刃角度が決定される・刃厚と刃幅により、ほぼ小刃角度が決定される)は設計段階で其の目的に応じて指定されて居る為、使用者と言えども余りに切り刃を鋭角にする事は避けるべき。

➁余程の刃厚・切り刃の凸部残存で無い限り、刃先まで一定角度で研ぐ必要性は低い(但し起こして研いでも安定性を保てる研ぎ手である事が前提)。

➂ベタ研ぎが必ずしも薄さで最高とは限らない(ベタ研ぎの面から更に厚みを抜きつつハマグリにする事も可能、但し切れ優先タイプのハマグリによる)。

④鋭角のベタ研ぎであっても、対象との接触面積が広く、切断完了まで一定の摩擦が継続する為、抜けの重さ・使い手の手応えの重さ・要する筋力の増大は相応に避け難い。

これ等に対応する為に考えたのが、二種類のハマグリを組み合わせた研ぎ方です。前提条件として、一般人が多く行なう、刃を対象に押し付けるだけでの使い方には対応していません(とは言っても刃筋が通って居れば相当に切れるのですが)。前後への押し引きを伴う(本来は丸鋸を押し付ける様な動き、或いは輪の太刀に準じるのが正解との認識)動作での使用を想定しています。

切り刃の厚みの残存が酷くなければ、可能な限り不必要には削りたく無い点。そして刃元から切っ先方向へのテーパーを活かしたい(初期から存在する場合)・テーパーを作りたい(初期には一定だったり出鱈目だったりする場合)点から、特に刃元に近い部分に近付く程に厚みの減らし方は緩やかです。此処までは下地作りの段階にて、次から切れ優先タイプのハマグリ研ぎの始まりと成ります。(刃体の厚み自体にテーパーが付いて居れば、切り刃の角度的テーパーへの依存は低く成ります)

鎬筋(洋式では小刃の始まり)から刃先へ向けて切り刃を研ぎ減らすのですが、幾つかの角度変化を付けて研ぎ分けます。幾つに分けるのかは刃厚と切り刃幅の比率・切り刃の強度優先か切れ優先か・・・・要は切り刃の厚みの残存レベルと、其れを活かすか変更するかで異なります。

当然ですが、厚みを残せば残す程に(厚みの落差が大きい程に)段階分けが多く成ります。しかし、薄目・厚めの仕様に関わらず研ぎ方の法則は存在します。

鎬筋から刃先へ向かって研ぎ始めるのですが、その始まりは角度変化が大きく、研がれる面積は小さい。それが刃先へ近付くに連れて徐々に変化が小さく、研がれる面積が大きく成ります。表現を変えれば、等高線が広がりつつ刃先へ向かう、と成ります。

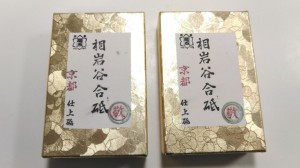

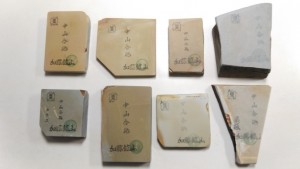

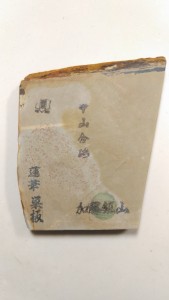

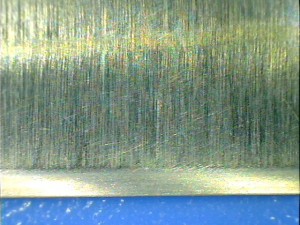

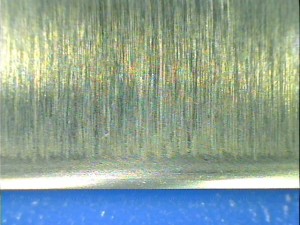

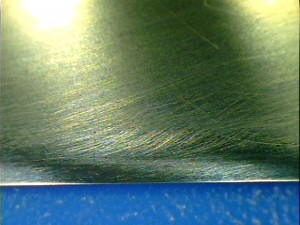

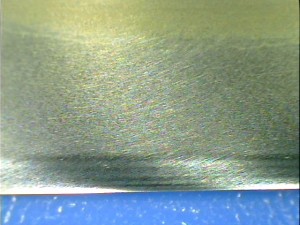

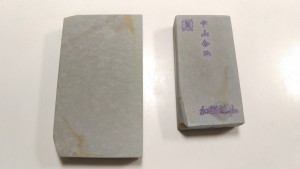

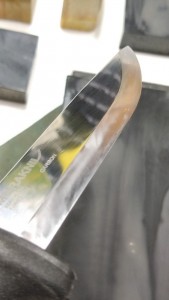

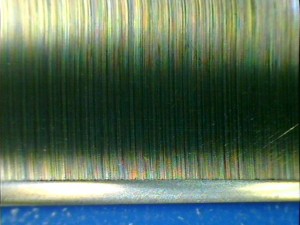

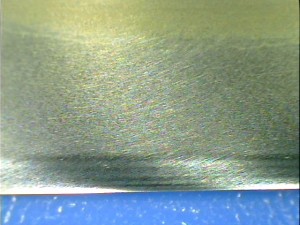

【 サンプルとしての画像ですが、私の尺の柳では厚みの変化が少な過ぎたので(ハマグリ度合いも最低限度)。

僭越ながら次回、投稿予定の記事に登場するK様の研ぎ上がり画像を俎上に上げます。同じく本焼きながら、尺越えの為に重量感と相応の肉厚を持っています。後ろ寄りの研ぎ傷の残存は、元の厚みが減り気味だったので其れ以上、減らしたく無かった為。

ほぼベタ研ぎでしたので等高線は均等に見えます。但し、刃先直前からは明らかに狭く成り始めています。】

上記の研ぎ方では、切り刃自体の角度と大きくは違わない最終刃先角度と成りますが実際は、その角度では刃先が耐えられない場合が多いです。鋼材の種類と熱処理の加減にも因りますが、滅多に其のままで使用可能とは行きません。勿論、使用者が丁寧・且つ切る対象が負担の少ない強度であれば、問題は無いかも知れません。包丁で言えば更に、俎板も刃に優しい素材であれば言う事無しです。

しかし実情は、刃先に対して負担が過ぎるのが一般的なので、何らかの改善策が必要になります。其処で考えられるのが永切れ(頑丈さ)優先タイプのハマグリです。此れは刃先(主として刃先2~3mm、小刃の刃先では0.5~1mm)の処理として、言わば無段階の小刃・・・但し無自覚な成り行き任せのラウンド形状による小刃では無く、等高線が刃先に向かって、徐々に狭まって行く方法で研いだ正確な角度変化を伴ったハマグリです。当然ながら、此方も必要とする強度から逆算した最終刃先角度に応じて、切り刃角度から必要な数の角度変化で刃先まで繋げます。

つまり総合すると、私の研ぎ方では此の二つのハマグリ(和式では切れ優先ハマグリで研いだ切り刃に、永切れ優先ハマグリの刃先とします)の双方で、顎から切っ先へ向けて徐々に鋭角化をも加えている訳です。此れに因り、一定角度の切り刃や小刃とは違って、前述の押し引きのスライド時に明確な効果が得られます。

引き切りの際は、最も厚みがあり角度も鈍角な刃元から対象に接触し、僅かでも切り込めば其処から先は、厚み・角度の双方で抵抗が少なくなって行く刃体が通過するので、受ける抵抗の軽減は自明です。逆に押し切りの際は、一定角に比べて厚み・角度が増して行くので上滑りする事は無く、寧ろ押し開く効果が強く期待出来ます。押し開く効果が大きいと、徐々に必要とされる入力も増大して行きますが、引き切りと異なり持ち手の部分(柄・グリップ)が対象に近付いて行く動作と成るので、より大きな入力にも不足を感じる可能性は低いです。

平たく言うと、下手に圧力を掛けて押し潰し勝ちな魚肉・鶏肉等は(抵抗の少ない切れ優先タイプハマグリの)引き切りにより、食材が纏わり付かず使い手の労力が少ない。牛蒡や根菜類の切断に対しては、頑丈な相手に刃先(永切れタイプのハマグリ)が負ける事無く、また急に切れて刃先が俎板に激突しても傷みが少ない。更には押し切りで刃が食い込んで止まる事無く、より切り開ける効果が期待されます。

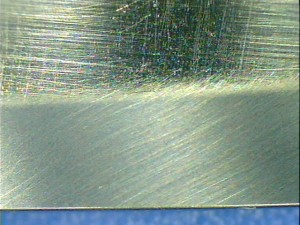

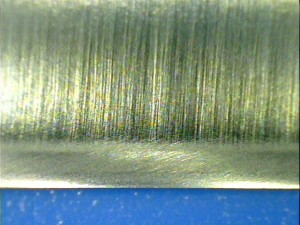

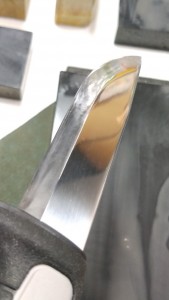

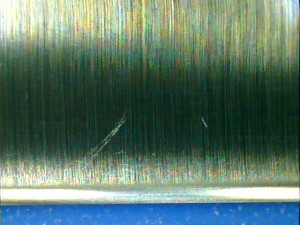

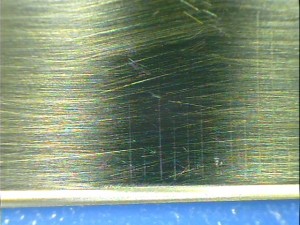

【 サンプルとしての画像は、昔の購入の酔心の出刃。店頭にて長年展示の物で、硬さと粘りのバランスに優れる物。久々に手入れを兼ねて登場願いました(笑)。

刃先最先端へ向かって、等高線が狭まって居るのが分かります(縞々の幅が狭く成って居る)。】

O様の他にも、疑問を御持ちの方には御気軽に御質問を頂ければと思います。

また今月、下旬に当方に御越しの予定の、やはりハマグリ研ぎ講習を受講して頂いたM様にも折角、個別講習で御足労を頂くからには、出来るだけ御満足を頂ける様、努めたいと改めて考えて居ます。

現在、ホームページ不調の為、御面倒を御掛けして居ります。研ぎの御依頼・御問い合わせの方は、下記のアドレスから御願い致します。

togiyamurakami@gmail.com

あと、以前に留守電にコメントのみで連絡が・・・のO様には、たまたま再度の電話に私が出られた為、本焼きを送って頂きました。此れから其方の研ぎに取り掛かりますので、もう少々の御待ちを御願い致します。