関の先輩から、注文していた包丁達が届きました。私が服部刃物に居た時からの仲で、当時から丁寧な仕事だと感じては居ましたが後年、僭越ながら更に技術の向上が見て取れます。

今回は合計で六本を依頼したのですが、其の内の二本は自分用です。前回の分の内、骨スキ改の長い方(18cm×3.5mmの刃体+ミラーフィニッシュ)も欲しく成り、追加してしまいました。ハンドル材は紫檀・黒檀も良かったのですが、偶々に提案された中で興味を引かれたパープルハートです。カシメはステンレス+ニッケルシルバーとしました。

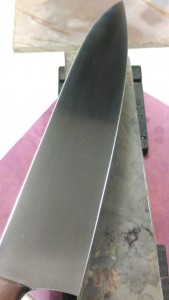

もう一本は前回同様、刃渡り16cmながら厚さは3.5mmとしました。手伝い先で使う想定ですので、出刃要素は必要最低限かつ長時間の使用が見込まれた事、更には市販品のプラスチック製の鞘に合致する様にです(4mm厚では無理だったので)。

下画像は、左が16cm×3.5mm+ブラックマイカルタハンドルで、右が以前の16cm×4mm+紫檀ハンドルです。

双方、自宅でも作業場でも、特に肉類の切り分けで活躍してくれています。最近は両親用のハラミ、自分用のココロを大人買い?して居るので助かります(手伝い先に感謝ですね)。

余分な脂肪を切り落としたり、柵取りするだけなら筋引き・牛刀で良いのですが、特に余り身離れが良くないメンブレン等を剥がす際に便利です。他にも自宅では対象にしませんが、上ミノ・アカセンの筋繊維への切り込み、てっちゃん・こてっちゃん・アカセンの軟質面に皮一枚への切れ目、コリコリ(大動脈)のガーゼ風の繊維膜を剥がすのにも。

因みに先輩によると、焼き入れ~焼き戻し(サブゼロ含む)迄の熱処理を外注し、包丁達が返却された時点で服部刃物での焼き入れ作業が有った為、タングの焼き戻しが出来たとの事です。

熱処理工場では通常、タング部分の焼き戻しは行われないので、其の儘の出荷が大半ですが、適切な戻し(軽くで無く、数値的に最も硬度が落ちる温度で処理)を行なう意味は大きいと。

叩いて使う刃物は勿論ですが、薄い刃体に顕著だと思われる「ボルト類の穴からヒビ」への対処も見落とせない点で、カシメピンやファスナーボルトなどが錆びると、直径が僅かに広がり、それが穴を押し広げてタングの破断に繋がるリスクに成るそうです。

だからでしょうか、骨スキ改を除いた全てのタングに戻しを掛けてくれたそうですが・・・序でに骨スキ改にも施したって良かったのではと言う気がしないでも無いですね(笑)。まあ、其れ程に必要性が低かったという事なのでしょう。

さて本題の依頼品ですが、北海道のT様からは中華包丁とペティの注文を頂きましたが、既存の作とは違いニッケルシルバーのヒルト(鍔)が付いた仕様でした。

T様からはメールでの遣り取りを通じて、マトリックスアイダから出されている金属用の接着剤の情報も頂いたので、先輩に伝えた所、作ってみようと意欲を見せてくれました(笑)。溶接や銀蝋付けに関しては、フラックスに因る錆・熱の影響に因る折損が心配と乗り気では無かったので丁度、打開策として妥当だったのかも知れません。

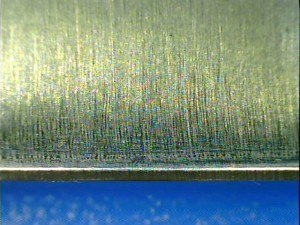

刃渡り22cmで少々、長目ゆえか中華包丁に慣れている訳では無い私ですが重めなのかなと。その長さと刃幅の広さで歪の出方も複雑だった様で、修正が大変だったと。加えて、磨きの工程で手作業の段階になった際、其れまで見えて居なかったイモが複数、出現したのも困ったらしいですが・・・此れを削り落としても次の面で出現しないとも限らず、厚み・重さのバランスが変わるのは必至の為、無理に削り直しをしなかったのは妥当と思われます。

研ぎ始めは、ビトリファイドでは無い人造600番と1000番から。初期状態の刃先の薄さと角度から、其れ程には減らさず仕上がると考えての事です。

傷が浅いので次は、天然の対馬砥石です。

やや軟口~中硬の赤ピンに続き、奥殿の巣板?中硬~やや硬口で研ぎ目を更に浅く。

仕上げとして中山の水浅葱二種、超硬口で。の筈でしたが、未だ一皮、剥かないと本来の性能が発揮し切れて居ない感触でしたので。(先輩の手に成るVG10では通常、新品時から殆ど慣らしを必要とせず、微細な組織で滑らかさと掛かりの良さが両立する)

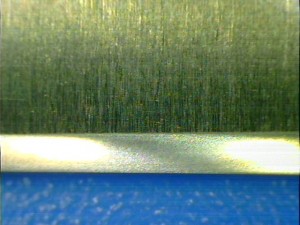

現状の刃先の特性である、掛かりの強さを活かしつつも滑らかさを付加する方向で、奥殿の巣板(黄色+紫の超硬口)で最終仕上げとしました。

ペティの方も、ヒルト付きとミラーフィニッシュで仕様は同じながら、ハンドル材は御希望通りにブラックマイカルタです。

ほぼ研ぎの流れも同様で、人造600番からの1000番へ。

天然に移行し、対馬砥石。

やや軟口~中硬の赤ピンから、奥殿の中硬~やや硬口で仕上げ研ぎです。

中山の超硬口の水浅葱と、超硬口の奥殿の巣板で適切な方を選んで最終仕上げとしました。

次に、北海道のS様から御依頼の洋出刃です。刃渡りも24cmと長目ですが、厚みも相当に有るので重量感が凄いです。此方は研ぎを施さない儘での発送です。

半諸とも言うべき、左右の側面の肉の取り方を違えたハマグリ風の刃体形状として有ります。

そして、ベスパのディ―ラーの方からの御依頼、21cm牛刀です。黒檀柄(縞黒檀)にステンレス+ニッケルシルバーのカシメ。

明確な小刃と言う程の刃先では有りませんでしたので、研ぎ始めは対馬砥石からとしました。

梅ケ畑の赤ピン、中硬で仕上げ研ぎです。

最終仕上げは奥殿の天井巣板、中硬(カラス・薄紫)で・・・と考えたのですが、もう少し硬目の奥殿の巣板を選択しました。

此の度は各種、包丁の御依頼を頂きまして、有り難う御座いました。御希望の仕様を伝えての受注生産でしたので、相当に御好みに近い仕上がりに成って居ると思われますが、問題など有りましたら御知らせ頂きたいと思いますので、宜しく御願い致します。

現在、ホームページ不調の為、御面倒を御掛けして居ります。研ぎの御依頼・御問い合わせの方は、下記のアドレスから御願い致します。