様々なカラーリングのハンドルを持つオピネルは、以前から知ってはいたのですが・・・ハンドル材のバリエーションをしたのは結構、最近に成ってからでした。

中でも、オーク材とオリーブ材のハンドルには興味が有ったので、必要な分(カーボンとステンレスの其々№8と№9)は持って居ながら、追加で入手してみました。

因みに、何れもステンレスモデルしか無さそうでしたが目的はハンドルの方でしたので、問題は無しです。

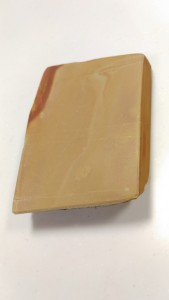

オーク材の方。確かウイスキーの熟成で使われる、アメリカンホワイトオークや、ヨーロッパで輸送に使われたとか聞く、スパニッシュオークなどの仲間に成るのでしょうか。日本で言う所の樫よりも、楢に近いとかでしたか。

緻密さは少ない様ですが、適度な硬さと滑らか過ぎない手触りだと感じました。使用される方向性的に、その割に水分には強そうですね。木目や色調的に、余り大き目のサイズよりは小振りな方が締まって見えそうなので、此方を№8にしました。

オリーブ材は、先々には俎板としても視野に入れていた事も有り、楽しみにしていました。

だからと言う訳では無いですが、二本を購入しました。理由は後述しますが、材としてはオークよりも目が詰んでいて、硬さは僅かに柔らかいかなと。

面白い事に(予想はしていましたが)、微かにオリーブオイルの香りがしますね。本当に油分が多いかは不明ながら、此方も俎板に使われる位ですから、水分には強いでしょう。

オリーブ材ハンドルの一本と、通常モデルの一本です。今回は、前者の刃体自体を厚みのムラ無く削り直し、刃先のみの研ぎで済ませた後者との比較用のペアとして、天然砥石館へのプレゼントとするつもりです。

同じステンレス、同じ刃先の処理で在っても、刃体自体に手を入れた物と新品時では切れ込み、抜けの違いが有る事を体験できるサンプルに成ると考えての事です。

和包丁を二本用意して、其々の刃先の研ぎを同一にした上で、片方だけ切り刃を整えるのは相当に、面倒だろうとの御節介です(笑)。しかし、或る程度の幅と厚みを持つ刃物で、或る程度の厚みと抵抗を持つ対象を切り分けたりする場合には、付いて回る問題ですので。

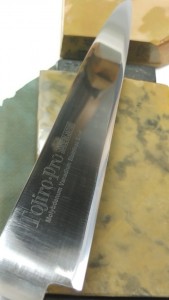

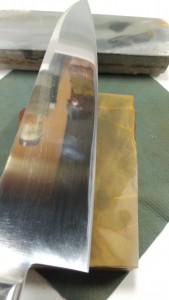

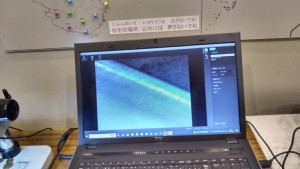

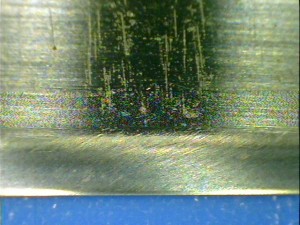

鋼材の硬度の設定が低目ですので、荒いペーパー(180番程度)から数段階(240・320・400番)を掛けて、1000・1500番まで進めました。

其の際、ネイルマーク周辺と其処から切っ先に向かう辺りが厚みの残存ポイントですので、集中して削り落とします。この際、ストレート部の刃先を薄くし過ぎがちなので要注意です。

オピネルの製品の厚みの不均等は、体感で上・中・下のバラツキが有るとの認識ですが、今回は中から上・上という二本でしたので差が少なかったです。

前段階の完了で、殆ど目的は済んだ様な物ですが、刃先も手は抜けません。320番から丁寧に研いで行きますが、先ずは片側30°ずつの均等な小刃です。

研磨力と平面維持に優れる1000番と、研磨痕が浅く平面維持に優れる1000番で、刃先に角度変化を。刃元は片側、30°で切っ先側は片側、25°に。

3000番で更に正確且つ傷を浅く。刃元は片側35°で切っ先側は片側30°に。

対馬で上記内容を踏襲。

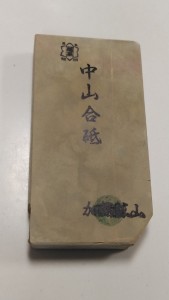

仕上げは中山の戸前、中硬で。

最終仕上げは、水浅葱です。

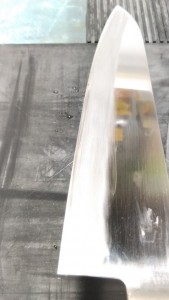

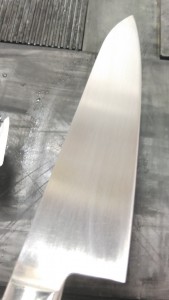

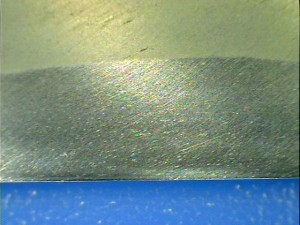

研ぎ上がりです。外観としては遠目には、大雑把に磨いてみた手抜き鏡面と完全なオリジナル初期状態にしか見えませんね。ただ、紙の束などに切り込んで見れば、切り進む際の軽さ・顎から切っ先までの手応えの変化の無さが際立ちます。刃先最先端の切れの良さに限れば、遜色ないのですが。

現在ホームページ不調に付き、御面倒を御掛けしております。申し訳有りませんが、御問い合わせ等は下掲のアドレスから御願い致します。