東京のN様から、110を送って頂きました。長く製造されているモデルですので、ブレードに使用されている鋼材も440c・425モディファイト・420と変遷を重ねている様です。但し、単なるコストダウン的な意味合いかと心配したりしがちですが、最後の420に関しても「ボス焼き」と言われる専門家監修の熱処理に因る為か、結構な性能を持っているとの認識です。少々、粘りとか組織の細かさの面からは結構、性格の違いも感じますが。

N様からは、メールによる遣り取りの中で、81年まで・91年まで・以降現在まで、の年式で鋼材が変更されているとか、94年からはハンドル材が合板に成った等の情報を頂きました。合板の件は存じませんでしたので、予想外で驚きました。前述の様々な条件からは、今回の110を81年製と予想されているとの事でした。

そして御依頼の動機としては、私のホームページ(連絡を取るツールとしては絶賛不調中)の中で司作の三徳を研ぎ上げ、髪の毛を切っている動画を御覧になった事・御自身のメンテナンスとして皮砥+研磨剤でしょうか、ストロッピングを行なって見るも思う様な切れに成らなかった事からだそうです。

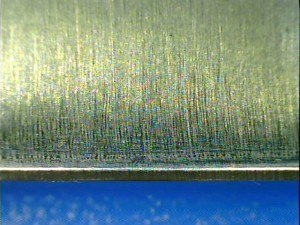

研ぎ前の状態

初期刃付けの儘と思しき小刃の状態

鈍角な一定角度かつ荒い研削痕が残存したままで、御希望の切れには届かなそうです。

研ぎ始めは、人造の320番です。初期の小刃は相当に鈍角でしたので、充分な切れが出せる角度で研ぎ直し。加えて、刃線が僅かにS字状な点・左右のホローグラインドの肉の取り方の違いから、左右の小刃の幅が異なる点も含めて、バランスを取ります。

次いで、研磨力と平面維持に優れる1000番です。やや広げた小刃の先端に、必要な(耐久も期待出来る)角度調整を。

研ぎ目が浅い1000番と3000番で刃線の修正・研磨痕の軽減。

天然に移行し、丸尾山の黒蓮華の中硬です。化学的な反応ゆえか、山の名前に限らずステンレスに対して研磨力と切れに優れる傾向が見られます。

同系統の、より硬く煙硝っ気の強い物。

馬路の戸前系統。

八木の島の蓮華巣板の後、大平の蓮華巣板です。

中山の戸前っぽい硬口で最終仕上げとしたのですが、髪の毛も切れる位・・・と成ると(各個体の状態から私が実用的と判断した刃先角度を下回らない範囲では)、もう一段の向上が狙えないかなと。

此処からは、もう必要以上な試行錯誤か、砥石との相性判断を絡めた紹介に近いかも知れませんね。或いは、手持ちの仕事用砥石の点検とか(笑)。

数年前に砥取家経由で購入の、畑中からの硬口の細かい砥石(水浅葱ですが薄い緑がかった物・均一な色調の物)で。一方は例の判子付きだったり。

やはり、細かい程に効果が出る鋼材・熱処理ばかりでは無いので、田中砥石の超硬口の合いさ系統で。

同じく超硬口の戸前系統で。

田中砥石で入手の水浅葱、黒っぽいのと白っぽいので。

畑中からのレーザー型。

同じくレーザー型の層違い。一方は例の判子付きだったり。

かなり昔に水野鍛錬所で買い求めた菖蒲。余り硬くも無いのに、光り系の仕上がりに成りますが、砥面に吸水する薄い筋が見えるので、使用を控えていますが扱い易く切れ・外観の仕上がりも良いタイプです。

奥殿の黒蓮華(蓮華控え目と言うより紅葉か?)の硬口です。

奥殿の天井巣板の硬口です。

奥殿の天井巣板、超硬口(無地)です。

奥殿の黒蓮華、超硬口です。此処まで、何れの砥石でも充分な切れを出せたにも関わらず粘って来たのは、必ずしも髪の毛を切るに適している鋼材+熱処理では無いナイフの潜在能力を探る為でした。

単に切れれば良いなら、刃先角度を鋭角にすれば良いし、何なら研磨力に優れる人造の仕上げ砥での鋭角研ぎならば労力も掛けず可能でしょう。其れをしないのは、髪を切る道具としたく無いからで飽くまでも、実用性を損なわない範囲で仕上げたかったからです。

基本的に、此の手のナイフであれば片側30度より鋭角にすると刃持ちに不安が出るので(丁寧に使う人が無理の無い対象を選ぶなら大丈夫)、精々が片側25程で纏めたかった訳ですが・・・何とか成功するまでに此処まで掛かってしまいました。と言っても、最後の三種は僅かに25度を切る角度で妥協してしまいましたが。

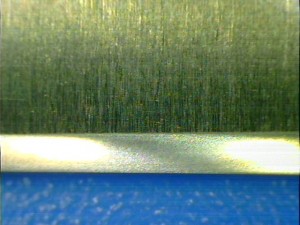

研ぎ上がりです。まあ、洋包丁・ナイフは近影でも研ぎ前後の変化の判別が困難だったりしますが。

N様には此の度、研ぎの御依頼を頂きまして有り難う御座います。昨日に発送しましたので、予定では明日に成る到着まで、今暫しの御待ちを御願い致します。

御希望に沿う様、切れと永切れのバランス的には切れ優先気味の研ぎとしましたが、御手元に到着後の御使用で、御不満が有りましたら研ぎ直しをと考えて居ります。其の場合、汎用性を旨とするアウトドアスポーツナイフの本分からは些か、逸脱するものの切れ最優先に研ぐ事も可能では有りますので、御送付ください。

現在、ホームページ不調の為、御面倒を御掛けして居ります。研ぎの御依頼・御問い合わせの方は、下記のアドレスから御願い致します。 togiyamurakami@gmail.com

村上様

先日は、大変ご丁寧な研ぎをありがとうございました!

おかげさまで、ナイフは驚くほどの切れ味を取り戻し、そのポテンシャルを最大限に引き出していただいていると実感しております。先日キャンプで使用しましたが、その素晴らしい切れ味に大変満足しております。

また、機能性はもちろんのこと、刃の見た目の美しさにも目を奪われました。細部にまで行き届いた丁寧なお仕事ぶりに、心より感謝申し上げます。

今回の件で、研ぎの世界の奥深さを垣間見ることができ、大変感銘を受けました。

今後もナイフの研ぎをお願いすることがあるかと存じますので、その際もどうぞよろしくお願いいたします。

最後に、今回研いで頂いたバックワンテンのの動画を作成いたしました。動画の終盤で貴店をご紹介させていただいております。

https://youtu.be/ntrqcXnZ1Ik?si=GaJj2ah5l8ccoZSV

御連絡を有り難う御座います。

御返送の後、どうだったかなと気になっておりました(笑)。アウトドアでの御試しで、問題が無かったとの事で安心しました。

又、動画でも取り上げて頂き、感謝致します。拝見しまして、クラシカルなデザインの110が良く映える料理のシーンは、贅沢な大人の時間を感じさせる雰囲気で見入ってしまいました。

今後も、私で御役に立てる場合は宜しく御願い致します。