先週末は、亀岡にある天然砥石館のイベントに参加していました。イベントは土曜と日曜に渡っていて、肥後守を刀剣風に仕上げる一日目、砥石の目利き講座とハマグリ研ぎ講習の二日目でしたが、その内容の全てに申し込まれている方も居られ、その熱意に驚かされました。

(館内には新し設えも増えていました。)

一日目の肥後守の研ぎからですが、意外と研ぎ自体が初めてと言う方もいらっしゃったので適宜、説明や形状の修正も加えながら進んで行きました。

基本的には人造の400番あたりからのスタートで、次に1000番を経て青砥、中硬の巣板(相当の合砥)の順に移行します。

青砥も個体ごとに個性が有る為、相応に使い勝手も異なり、幾分は手こずる場面も。硬さ・泥の出方・滑走の程度がマチマチで、目的に応じて選択出来たりを楽しめるとも言えますが。

最後は巣板です。

仕上げに、天井巣板(奥殿産)の小割りを用いて、化粧研ぎです。より、地金部分の曇りを強調したり、研ぎ目を細かく揃えて綺麗に。

二日目の前半の砥石の目利き講座ですが、事前の打ち合わせで私の砥石選びに於ける、選別の基準となる見解を砥石館側と共有しました。イベント進行用の簡易な分類表を作る場面から、白熱した議論も交えつつ大枠での指標が完成。

現館長と前館長も熱が入る打ち合わせ時の画像

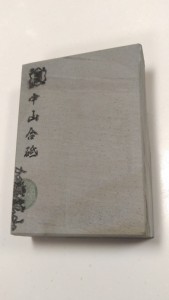

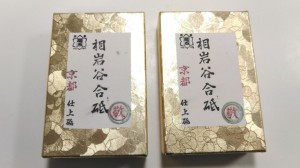

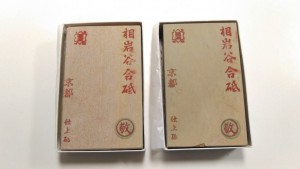

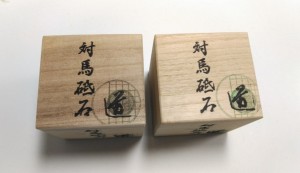

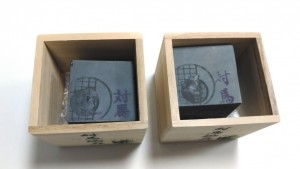

当日は、田中館長の仕入れた砥石と、下画像の私が持ち込んだ砥石を三つの分類に分けて並べました。其々、イメージが伝わり易い様に簡略に、サラサラ・スベスベ・ツルツルと呼んでいます。

私自身が普段使っている砥石から、三つの代表的な物を俎上に上げて研ぎ跡を観察し、確認して貰う手筈だったのですが。地金が過敏に反応して研ぎ斑が出易いタイプ・少し敏感なタイプ・敏感で無いタイプの切り出しを用意し、その過敏な切り出しと難渋しそうな砥石達との組み合わせで挑んだにも関わらず、何れも問題無く仕上がってしまいました(笑)。

砥石選別に影響する要素の一つに上げていた、「研ぎ手の技量」が悪い方?に作用した形でしたが、参加者のY様の砥石が登場したので御本人の刳り小刀を試し研ぎ。見事、砥ぎ難いと言われた当該砥石で問題無く仕上げられ、申し訳無いですが持ち主との研ぎ上がりの差で御理解いただけたと思います。

面白かったのは、と言うより新たな気付きを与えて貰う出来事も有りました。上記のY様(地元の生産者の自家消費分っぽい物や、鰹節の部位別などの御土産も御持参でした)が、御自身のポータブル顕微鏡で砥面を覗くと、私が分類した三種に一定の差が見られると教えてくれました。

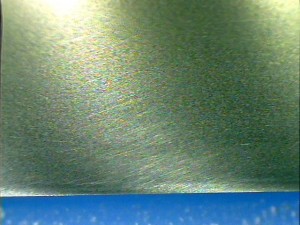

自分では、指先の感覚で相当にハッキリ触知できる事・過去に見た拡大画像(低倍率のルーペ・200倍相当のモバイル顕微鏡)では余り判然としなかった事から、選別時に目視を重視して来ませんでした。けれど、今回は100倍前後の倍率が最適だった様で、砥粒の集まりの密と粗・先端の尖り具合・高低差が、かなり明瞭に比較できました。

そのポータブル顕微鏡ですか?勿論、帰宅後にAmazonから購入しました(笑)。御本人は以前、とても格安で購入との事でしたが、当日に複数人が検索・購入したからか相当、価格が上がって居ましたが・・・其れでも安価でしたので予備を含めて二つ。

本体にはLED内蔵ですが、スマホのカメラを通すと白く飛ぶ為、側面から別の光源を当てて撮影しました。肉眼では、内臓の光源との相性が良いのか観察し易くて便利です。

二日目の後半、ハマグリ研ぎ講習でも、Y様の装備が活躍しました。元々、砥石館で用意されていた、XYZ軸からの角度変化の其々を、リアルタイムでパソコン画面上に表示出来る機材の後継機種の様でした。

他の方は、砥石館の物を使って御自身の手振れのチェックに挑まれたり。

中には、プラスチック素材に鉋を掛ける作業をされて居る方も。切れと永切れの両立を図りたいとの事で御参加でした。

此方には、(切れ優先の本体のハマグリは措いて置き)刃先ハマグリとしての多段研ぎ、つまり最先端へ向かうに連れて急激に鈍角に、且つ面積を狭く研ぎ進める研ぎ方を試して頂きました。

研ぎ上げた鉋の刃先を拡大してみれば、正に言葉通りの仕上がりに成って居り、驚きました。言われて直ぐに実現可能な難易度では無いと思って居ましたので(笑)。しかし同時に、安定した研ぎが出来る方にとっては、理屈通りに操作すれば別段、不思議では無いだろうとも。

流石に、普段に相手にしている素材は御持参では無かった為、代替として檜の肌を確認されると、過去に例の無い位に鈍角に研いだ差は気にも関わらず、マズマズの艶を保っていた様子で、効果を実感して頂けたと思われます。

あと、各種包丁類で切れのテストには新聞の束や、其れを捩った物・サランラップの芯を用いて確認しました。

どんどん手強い対象を相手にして行くと、抜けの軽さが重要に成って来るので、刃先の処理だけでは足りず、刃体本体の仕立ても問われる事に成るのが分かって頂けたと思います。

土・日の各イベントに御参加下さった皆様には、有難う御座いました。

あと、今回は参加されないと認識していたのですが、直前に御参加を決定されて当日に対面を果たしたM様には、別れ際に失礼しました。意識から若干、離れてしまって居たので「出来上がったら連絡を」との御言葉に対して咄嗟に「先輩からは四月中に完成の予定との文面が」と答え損なってしまいました。そんな訳で、もう暫しの御待ちを御願い致します。