少し前から、手伝い先の若手の方から天然砥石の御要望も頂く事が続いて居ました。基本的には、小さ目・薄目の中山を御手頃価格で探して来て(田中砥石で採掘中の物)の御提案と成って居たのですが、中砥石にも興味が出たとかで、又それの為に京都まで往復する事に成ったり(笑)。

当然乍ら或る程度は、数を持ち帰らないと採算が合わないのですが、私が貧乏なのと選別基準が少々、厳しいのとの二重苦で精々、数個ずつが限度なのが厄介です。本当は自分用にも欲しい気持ちを抑えつつ、手頃なサイズ(幅は狭めでも充分な長さ)の天草(若干硬目・細か目)と資料用の中山コッパを買い求めて帰阪しました。

其の後、先方にとっての天然砥石一つ目であった中山に続き、天草は普通に御渡し出来たのですが、更に中山と天草の間を埋めるに相応しい砥石の追加も打診されました。おや、とうとう砥石沼に片足を突っ込んでしまうのかなと心配しつつも、御用命は有り難く。実は数か月前、有り金はたいて(当社比なので一般的には些少です)田中砥石で揃えた砥石群が、送ったまま返送された経緯が有りまして。期せずして、其れが活きて来る運びに成りました。

序でに、他の御一人からも同様のセットの御希望が有りました(借りて見て気に入った様子)ので、私が過去に入手の手持ちの中からも候補を挙げて、選んで貰おうかと。とは言え、流石に販売用の天草は無いので、再度の仕入れの為に遠からず京都まで出掛けるつもりです。勿論、今回は自分用にも購入する決意と共に。

取り敢えず御一人目に、天草から中山に研ぎ進める際に踏むべき、幾つかのステップとして提案したのが対馬(四分一)と相岩谷(レーザー型)でした。飽くまでも、ヘビーユーザー向けでは無く、天然砥石の御試し用~実用的には問題が無いレベルでサイズ・価格の面から妥当と思われるラインナップとしました。

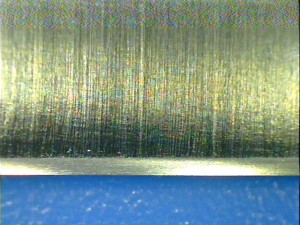

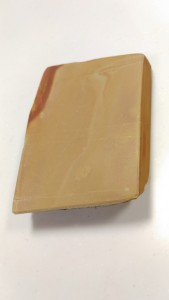

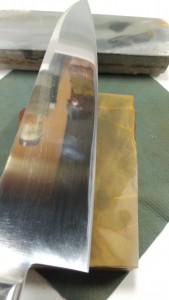

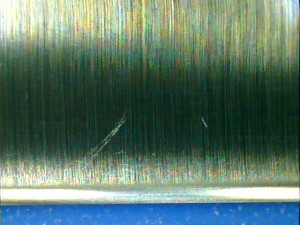

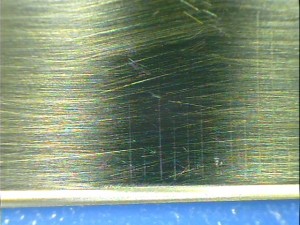

御渡しした分の相岩谷の画像は無いのですが、対馬としては次の画像と同等品です。

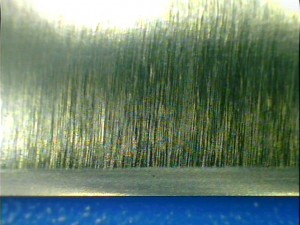

相岩谷は現在、私が最初期に買い求めた近所の道具店由来の三つ以外にも幾つか有り、其の内の一つを販売しました。系統としては中硬の緑色タイプで、下画像の大き目レーザー型のサイズ違いでした。

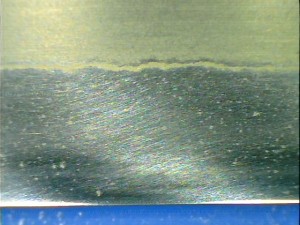

下画像は、通常サイズレーザーですが左は難が無く、右は厚みが二倍ほどの物であり、対して販売用に選んだ緑色は普通サイズ・裏が一部欠け・側面に層の境界が有って割安に出来ました。

側面を見ると、朱色の梨地とも言える模様が見えます。

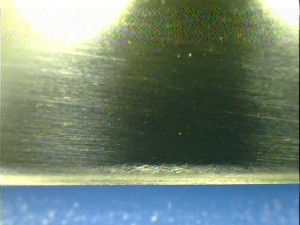

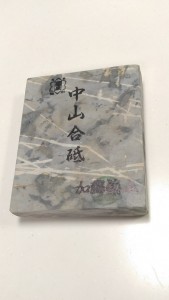

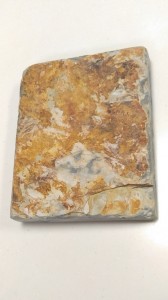

因みに、下掲の三つが天然砥石を集め始めた最初期の物です。左は超硬口に近い硬さと細かさで、嘗ては中山のマルカと強弁されて流通したとの噂?も強ち、有り得ないとも言えないレベルの高さです。

中央の浅葱色の砥石は、硬口で一部に当たる(鋼への影響は軽微)筋も有りますが、特に切り出し等の平面刃物への適正が高いです。

右側は中硬~やや硬口で、砥面が所期と比べて別物の質に成って居ますが、其れでも汎用性の高さは健在です。昔は、鎌型薄刃の切り刃を前面に当て、一気に刃金・地金を仕上げられる便利さに感動した物です。

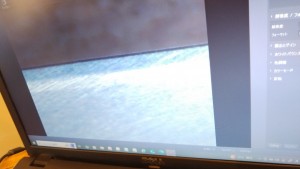

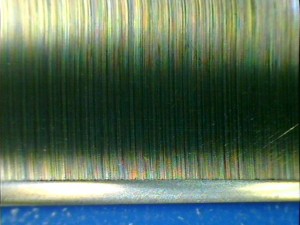

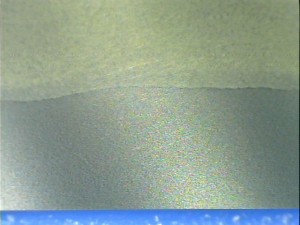

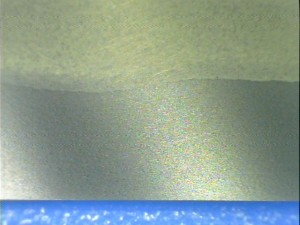

地金が敏感で、切り刃が広い切り出し(仕上げ難い)で試し研ぎです。上掲三つの内の右側の砥石は、泥が出過ぎない割りに滑走も適度に有り、研磨力に優れる(しかし平面の崩れは控え目)砥石です。

左の砥石は、基本的に刃金は鏡面に近付きます。何年も前に有識者(清人さん)に鑑定を頼んだ際、欲しくなる位の石だと言われたり。地金に対しては少し気を遣う面も有りますが優等生で安定して居ます。

真ん中の砥石は、泥が少なく鏡面系の石なのですが、筋が多いのが難点です。とは言え、当たる加減は様々で鋼材や形状で異なります。影響が少ない鋼材・形状の刃物を、問題個所を避けて研げばよい仕上がりも狙えます。ただ、今回の切り出しは難易度が高めですので地金に斑が出ています。

中硬~やや硬口の、しかもヒビだらけでも、鏡面系かつ斑も出難い反則みたいな砥石も有りますね。

もう少し、刃も地も明るくしたいならば、より硬く細かい砥石が必要に成りますが、泥は少なく滑走も減りがちなので、せめて弾力が多少は有るタイプが有り難いです。逆にカチカチ・シャリシャリは、綺麗な仕上がりには鬼門な事が多いです。

あと、研ぎ依頼を頂いた方から、磨きはどうしているのかと御質問が有りました。私が御返送した分は、鏡面の御要望が無かった為に(通常、御受けするのは鏡面と言うより程々の傷消し止まりですが)、1500番か2000番位での磨きでした。

普通にホームセンターで手に入る、耐水ペーパーですが案外、メーカーと言うか研磨剤の種類により鋼材と熱処理のバランス毎に相性も有りますので、厳密には御持ちの刃物とテストする必要が有ります。

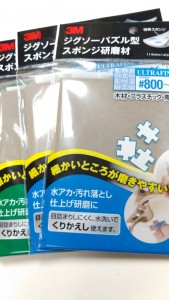

ただ、使用時には工夫した当て木(木材・硬質ゴム・フェルト)の併用が望ましいでしょう。参考までに下画像は、電動工具用のビットの棚から見繕った物で、左下は円盤を四分割して居ます。

其の後、もっと傷を浅くしたいなら、下掲の二種類の選択肢が有ると考えて居ます。模型用と思しきベースが布の物と、スポンジベースの物です。

どうしても手作業で限界に近付きたい場合は、最後にダイヤモンドペーストを使う事に成るでしょうか。

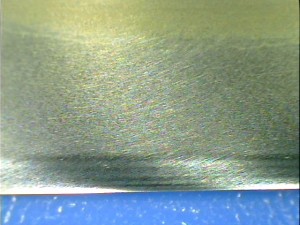

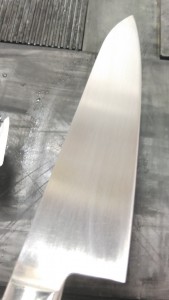

細か目のバフ仕上げ(研磨剤の付き布羽布)等のヘアライン的な仕上がりの側面に対し、完全な傷消しでは無く中位のミラーフィニッシュ(途中経過)ですが、上記内容を実践して到達した現状も結構、気に入って居ます。

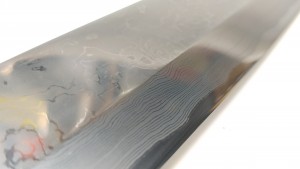

最後に、数か月前に送って貰った司作の銀三筋引きを実際に使って見ました。フランスの有名料理人の弟子用とかの経緯で作った残りですが、確か鍛造と水焼き入れの仕様で作られた逸品。自分用に選んだのは七寸で、柄はエンジュに水牛の両口輪です。

平と切り刃を持つ、両刃の形状ですが適切な熱処理+サブゼロ+加工時のオーバーヒート無しの加工を経たVG10に、優るとも劣らない性能でした。刃体の厚みと刃幅、切り刃のベース角から予想される切れ加減を上回った結果に加え、掛かりの良さでは凌駕するかもと思わせる使い心地で、また大人買いして来たココロ(牛心臓)を快適に捌けました。

エンジュの柄は初めてでしたが、軽い割に確りしており、水分等でも滑らず良かったです。朴とは違う木目と色調で、其の面でも興味深いですね。

多過ぎる部分の脂肪を除き、薄い膜も剥がして切り分けた状態です。刺身包丁(柳など)に近い作業性でしたので、極限の薄さでも目指さない限りは、筋引き・膜剥がし・切り分け・薄切りを不満無く熟してくれるでしょう。

日野浦さんとは、例年通り?十月の初旬に関で御会い出来る予定ですが、前回の電話口では珍しく、食事でもしながら話そうとの事でしたので、内容は分からない乍ら(久々に会える事を楽しみつつも)聞き手の役割を果たしたいと思って居ます。