砥石館で上級者コースを受講して頂いたK様の御依頼に応えるべく、三種の砥石を選別し終えました。但し、一つは未だ保留としたい気持ちが有ります。

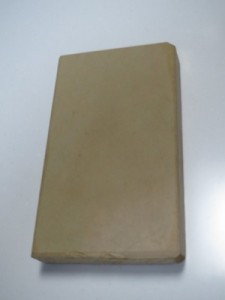

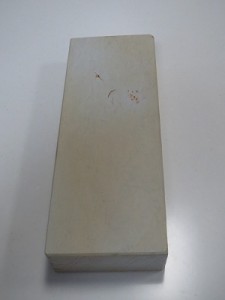

以下の画像が其の三つで、何れも硬目・細か目の種類です。

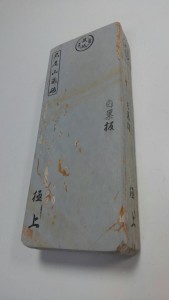

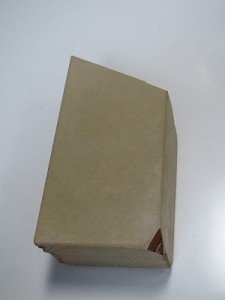

先ずは千枚で、特に平面の刃物に向いていると思われる物。サイズは14cm×8.5cm×3.5cmです。

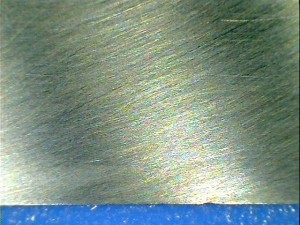

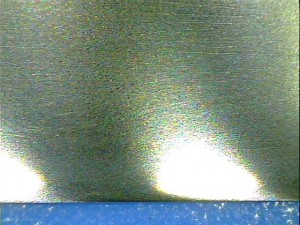

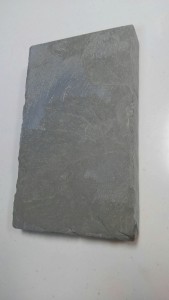

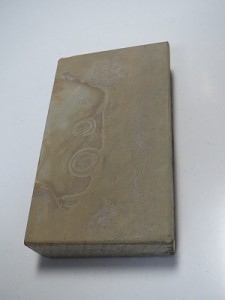

次に大谷山戸前浅葱。変形ですが質とサイズは充分かと。16.5cm×10cm(広い部分)×3.5cmです。

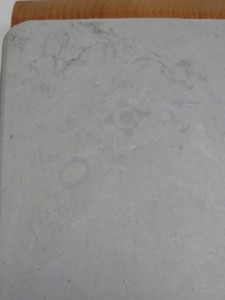

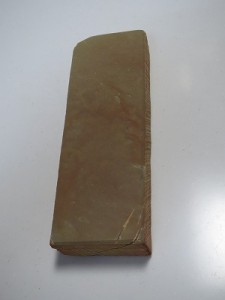

最後に中山の浅葱と思われる物。水との御希望でしたが、やや白っぽいか?しかし裏は水っぽい。サイズは20.5cm×7.5cm×1.3cmで、やや薄いですね。

しかし気になるのは、砥ぎ感と仕上がり。浅葱シリーズにしては少しく柔らかい印象。研ぎ上がりも、刃金は先ず先ず明るく仕上がるものの地金は曇りがち。

使用目的としては、もう一声硬さのレベルが欲しいのではと感じましたので、再度選別の交渉をと考えております。ですので、最終報告は次回に持ち越しとなります事を御許し願いたいと思います。

あと、先日は別のテレビのプロデューサー氏とミーティングを持つ事が出来、土橋さん・上野館長と私で取材を受けると言うか、撮影に臨む次第と成りそうです。対象は、砥取家の作業場と丸尾山の採掘現場はいつも通りですが、研ぎと砥石の違いや鋼材の違いによる味の変化まで言及する事に成りそうです。

その際、味の確認の為に野菜などをカットする場所として、天然砥石館が選定されると良いのですが、どうなるかは未定です。砥石館のコンセプトや認知度合い向上の面からは望ましいのですが。

包丁の違い・砥石の違いによる味の変化に付いての着眼や研究は、月山さんの「月の会」(現・日本包丁研ぎ協会)が先行して進めていた内容です。従って、其処に触れるのが筋なので、限られた時間内ですが捻じ込んでやるつもりでした。しかし月山さんからは柔軟に対応して良しとの返答を得ましたので、現場の流れを見て動こうと思います。

トマト・人参・胡瓜・パプリカ・カンパチ等の、切りの実演(予行演習)に使用した包丁達も研ぎ直しておきました。当日はミソノの牛刀(同一モデルの鋼・ステンレス)が主体となる予定。

そして本日の夜は、北新地うの和さんの御主人に或る御願いをする為、土橋さんと館長と共に出掛けました。

新しくなった店舗に伺うのは私は初めてです。

砥石と原石が。

普段は余り、料理の写真を撮ったりするタイプでは無いのですが一枚だけ。鰹の叩きは藁で炙られた物です。使用する藁に付いて、産地や日照時間などで性能や値段に違いが出るなど、勉強になります。

仕込みの最中から早々お邪魔し、その他にも様々尋ねまくって御迷惑をお掛けしましたが、この先の少し特殊な料理イベントへの御協力を快諾して頂きました。之までも一方ならぬ御助力を賜り、感謝しきれない所に重ねての御願いで恐縮です。

是非とも、その御厚情に恥じない体制で臨むべく、準備万端怠りなく進めて参りたいと思います。