北海道のT様からの御依頼の後半戦、五本の内の一本目です。先行した物と同様に、全体的な見直しをとの御希望で。

どうも、此方のメーカーの製品は仕上げがラフと云うかフランクらしいですね・・・実用上は問題無いと言えば、全く同意なのですが。

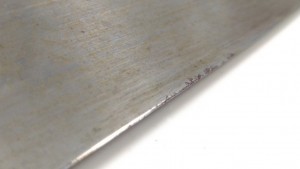

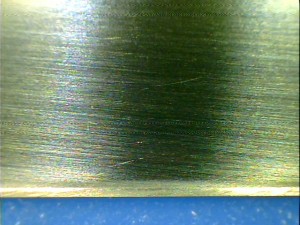

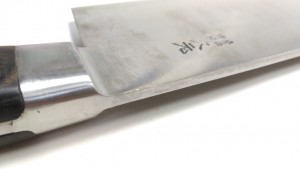

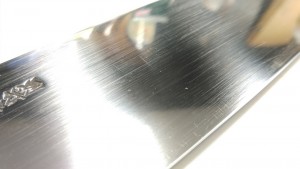

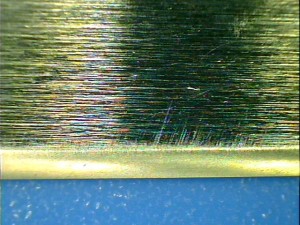

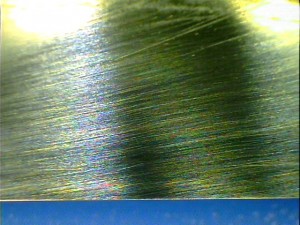

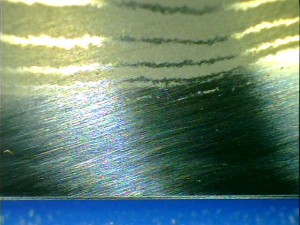

到着時の状態

以前にも見られた傾向・・・右側面が可成りのフラット気味に対して、左側面は切り刃状の研削が為されています。

刃先の状態は、マズマズです。相応の切れは有りますが繊細さは程々。其れよりも厚みの有る対象に対して・・・形状の左右差・そして特に左側面のカーブしている箇所の、後方に当たる部分に残存している厚みに依る抜けの抵抗を感じました。

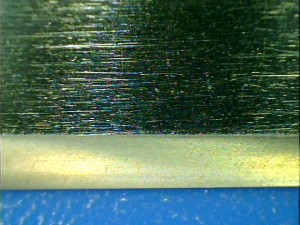

鍔の研削痕はマシでしょうか・・・一部、イモかと思われる凹みは有りますが。マチの部分がガタガタしている・直線がユラユラしているのが見えます。

ハンドルとタングの段差が、中々に大らかですね。タングの端面も、ガタガタが・・・プレスした時の名残りか?製造時の荒れかもしれません。

比べてみれば背面は穏やかかなと。只、両方共に鍔との段差や、その移行部の研削痕は少々、目立ちます。

如何にも切り刃っぽい見た目ですが、見た目に違わぬ内容と成って居ます。

ハンドルから削って行きます。

柄材とタングの硬度と云うか強度が段違いなので、削って行くにも注意が必要です。

あと、妙に角張っている箇所も滑らかなカーブに近付けて行きます。

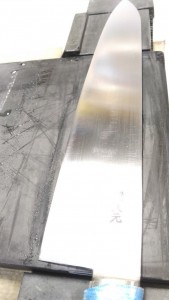

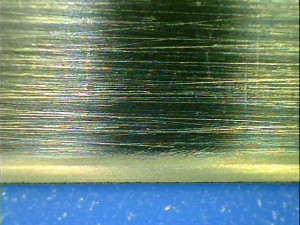

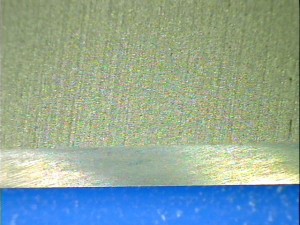

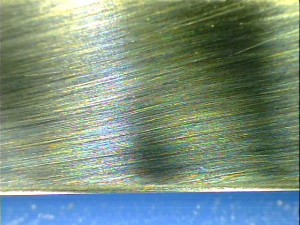

刃体の側面の左右差を均整化しつつ、初期の研削痕を浅くして行きます。

刃体に掛けるペーパーの目を細かくしつつ、マチと鍔も形状の修正と磨きを。

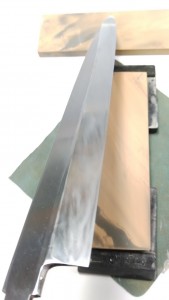

厚みの調整兼磨きにより、刃先の厚みは刃元~切っ先に掛けても、テーパー状に減らしてありますので砥石での作業は限定的です。

研磨力と平面維持に優れた、人造の1000番からスタートです。小刃めいた角度と幅で当てた後、刃先最先端を。つまりこの段階では二段研ぎに近いですね。本体の角度と合わせれば三段に。

更に研ぎ目の細かい1000番と3000番。此処では、最先端の傷消しと多段階化。片側ずつでは、刃元40度弱・中央30度弱・切っ先20度弱に・・・両刃ですから左右合わせて倍の角度と成ります。

かなり以前、厄介で多数の筋が有るものの・・・枯れたり薄れて行く事を見越して選んでいた砥石、奥殿の天井巣板中硬~やや軟です。じわじわ狙い通りに育って来てくれたので、大まかな整形や傷消しに威力を発揮し始めました。最初は柔らか目の基質と硬い筋(多目)のギャップが扱い難かったのですが、読みが当たって良かったです。

此方も奥殿の天井巣板、中硬のカラスです。上画像の砥石より、更にシャープな研ぎが可能で精密な角度調整に近付いて来ます。

新入りの奥殿産の敷巣板、黒蓮華の硬口~超硬口。相性も抜群で弾かれたり滑ったりする事も無く、砥ぎ易さすら感じます。切れも繊細でありながら、掛かりの不足も有りません。

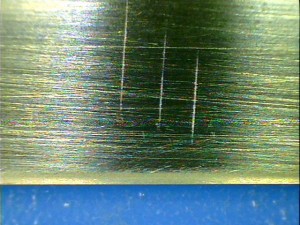

しかし顕微鏡での確認時、僅かに刃先最先端で荒れた部分が残存しているのを確認しましたので、上の奥殿敷巣板(一般には良く本巣板と呼び習わされていますが、天井巣板がオマケか一段劣るみたいなので)の蓮華入り、硬口~超硬口で。(静岡の削ろう会会場で、記念と資料のつもりで購入した恐らくは初めての奥殿でしたが、かなり活躍してくれます)

此方も負けず劣らずの相性で、研磨力・切れ共に文句無しでした。切れの軽さだけで、上画像の砥石に一割五分から二割弱、水を開けられている印象。逆に研磨力では僅かに優位でしたので、この後で黒蓮華に依る仕上げとしました。

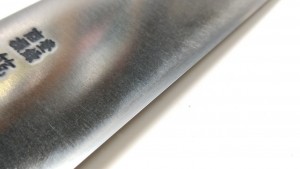

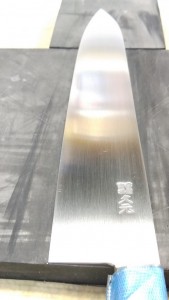

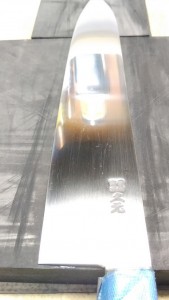

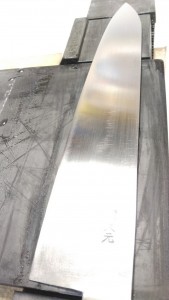

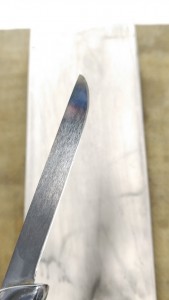

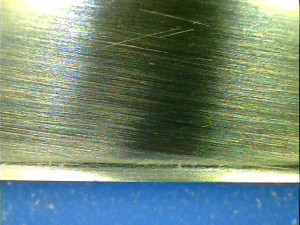

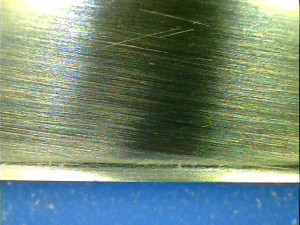

研ぎ上がりです。

全体画像

刃部のアップ

鍔・マチの部分

ハンドル右側

同じく左側

全体、左

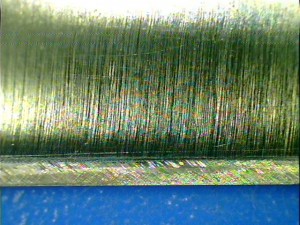

刃先拡大画像

永らく御待たせして居りましたがT様には、いつも複数本を含めて御依頼を頂くだけでなく、途中で他の刃物を研ぐタイミング迄も融通して頂き、有難う御座います。御理解と御協力に感謝致します。次のペティ二本の後、別の一本を仕上げてから尺の牛刀へと進みたいと考えて居りますので、宜しく御願い致します。