御待たせして居りましたが、K様の御依頼通りの石が集まったと思います。

先ず千枚は目ぼしい物が手持ちに有りましたし、大谷山は適切な物が(偶々ですが一つ)次男氏から提供して貰えました。そして水浅葱は、近辺の種類と思しい一つが出て来たのですが。

此方だと、自分の期待する反応や仕上がりと違い、引いてはK様の望み通りとは行かない可能性が有ります。

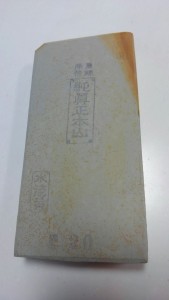

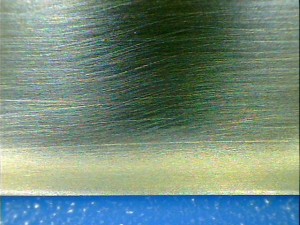

そこで改めて選別に努めました所、初期の希望通りの石に当たりました。以下の画像が其れですが、下は持ち帰ったままの状態。

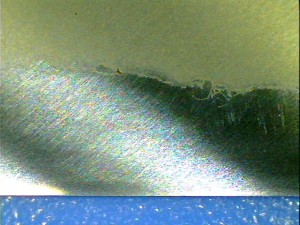

裏です。

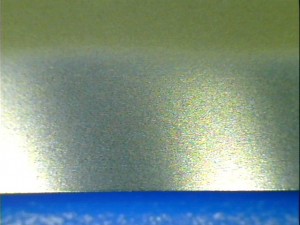

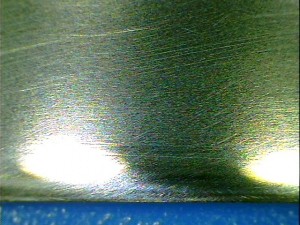

研いでみました。

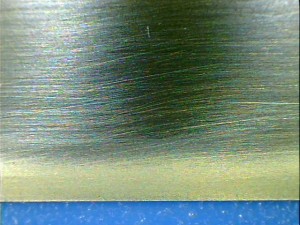

仕上がりは正に狙い通りで、刃金は半鏡面で地金も明るく成ります。研磨力も強めですが、その割に傷が入り難い。

サイズは一枚目の画像の砥石と同じで(前回記載しました)、厚みのみ1.7cmとやや薄さがマシに。

K様には改めて、各砥石の価格も含めてメールにて御知らせ致しますので、御判断頂きたいと思います。

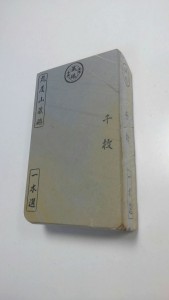

其れとは別に一つの情報としてですが、呼称の問題で気になるサンプル有ったので、次男氏の御厚意で借り出して来ました。

之まで中山の浅葱には、幾通りかの種類が有るのは知っていましたし、其の中から適切と思われる呼び名を(現物の砥石同士数種の兼ね合いを見分けて)使っていました。

しかし、遥か前に使われていた呼び名とは若干祖語が有る可能性を示唆するサンプルが現れました。

大本の販売元で使われていた名称を押印されたレーザー型です。此れを水と呼び習わしていたのならば、私が呼んでいたのは黒に近い事に成るのかも知れません。

色々見て来た印章そのままに表現すれば、それらの中では可成り白に近いんですが、伝統と歴史を尊重するべきでしょうね。

でも呼び方を変えるにしても、何時も頼りにしているグレーと言うか紺色みたいなのは何と呼べば良いのか。仮に青浅葱とでも呼ぶしか無いのかも。

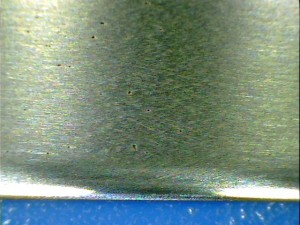

因みに、上画像は同時に借り出した同等品と見られる砥石。色や柄は瓜二つです。

研ぎ上がりです。水浅葱と呼んでいた(ややこしいですね)、より青っぽいのよりも或る意味、光って来ますが切れの出方がやや鋼材によって変化する印象です。特殊鋼向きかも知れません。

今回の内容は名称について一つの基準を知る事が出来たのも収穫ですが、砥ぎ感や仕上がりの違いを確認出来たのが有り難かったです。

其の上で、やはり自分が最終仕上げの際に重用する種類の一つとして、中山の浅葱系では手持ちの石達を今後も変わらず頼りにしたいと思いましたし、性能面から適切に選別出来ていた事も確認する結果となりました。

K様の御依頼に端を発し、選別していく過程で砥取家次男氏の御高配を賜り、貴重な経験と成りました事を感謝致します。