先週末は、砥石の選別と砥石館イベントの準備でした。イベント自体は、現今の社会情勢を鑑みて延期に成って居る流れでは有りましたが、流石に砂型鋳造を実施するには予行演習が必須という事で。

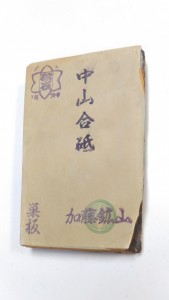

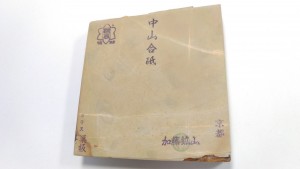

砥石に関しては、以前から聞いていた予定(巣板層の周囲の層への試掘)の確認と、私用の取り置きボックスに入っている砥石の引き取りの為、亀岡行きに先立ち田中さんの所へ寄らせて貰いました。

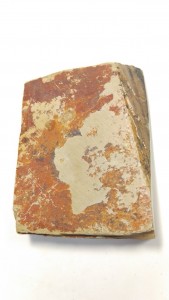

結果的には、長雨・豪雨の関係で見合わせているものの、巣板層の追加が出来て来ていました。巣板も追加で少々、増やしたいと考えていた事も有り、近況を聞きつつ好みの石を選んで来ました。

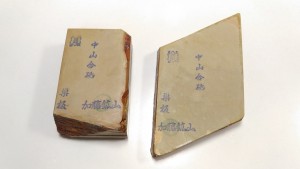

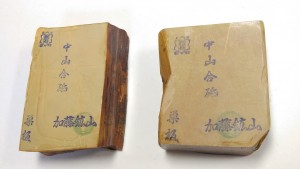

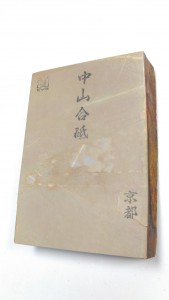

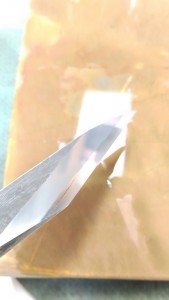

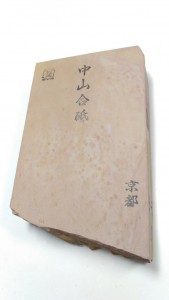

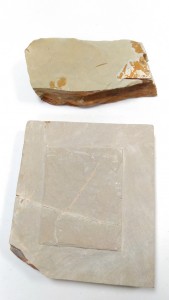

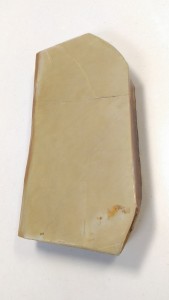

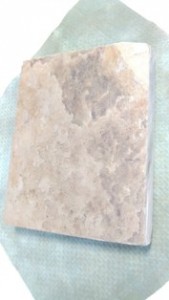

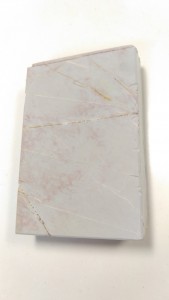

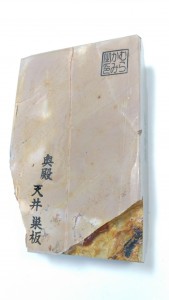

やや硬口でスベスベ・サラサラの中間の研ぎ感の石。当たりがソフトで、和包丁の切り刃全体を当てても研ぎ肌を揃え易い性質。一部に割れ・ヒビが有りますが、割れは皮の表層で止まって安定して居り、ヒビは圧力でも動かなかったので問題は無しです。

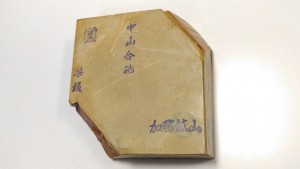

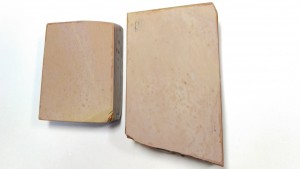

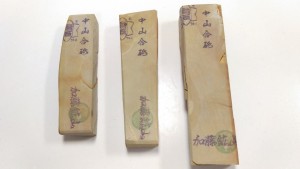

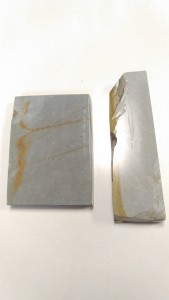

硬口~超硬口で、シャリシャリしている研ぎ感ながら傷が入る事も無い左側。硬口でスベスベ・ツルツルの中間の研ぎ感で、かなり光り気味の仕上がりに成る右側。

中硬~硬口の左側、スベスベ・サラサラの中間。今回の中では、やや泥が出易い傾向。其れも有ってか筋の干渉も少ないです。右側はスベスベの硬口。側面の一部に圧力で動くヒビが有りましたが、カシューでの養生により安定したので良しですね。

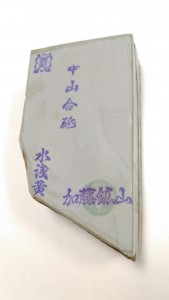

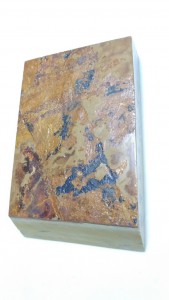

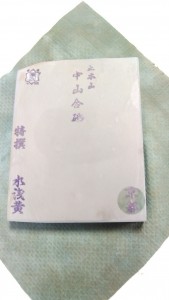

此方は以前に選んで、取り置きボックスに入れていた水浅葱です。自分の普段使い?にと考えていたのですが、砥石館の一番の常連の方に他の砥石と共に披露した所、此れが欲しいと。水浅葱は持っていなかったので、是非にと言われては断れず、譲る事に成りました。硬口~超硬口、サラサラ・スベスベの中間の質で泥は出難いですが、硬口初心者でも研ぎ難くは無いと思われます。

此れで、自分が欲しかった様々な質の中山巣板は揃ってくれました。今後に出会う巣板が有れば、予備若しくは販売用に回せる分に成りそうです。

更に、予定通り巣板層から他の層へと手を付ける場所が増えて行けば、其方も見させて貰う流れに成って居ますので、日野浦さんから(御本人分と依頼された分を含めて)選別を打診されている砥石も何とか見つけたいと考えています。しかし其の前に、私が選ぶ砥石の傾向を把握して頂くべく、今回選んで来た砥石を含めて2~3個、貸し出しで送って試して頂くのも良いかなと。

過去に試して来た天然の石は、結構な確率で研ぎ上がりに差を生じたそうですが今回、私が選ぶ砥石達は一定以上の研磨力と傷の消え方・切れと永切れを実現している事を感じて欲しいですね。

砥石館で次々回?以降に行われるイベントでは、上画像の様な鏡を作ります。亜鉛合金を溶かし、事前に制作の砂型へ流し込んで造形してから各種道具で研磨して行きます。

以下は、其の工程をダイジェストで(笑)。緊急事態とか様々な要因で、イベント関連への制限次第ですので、大まかでも予定通りに開催される事を祈ります。延期前には希望者の方が、かなり楽しみにしていたそうですので・・・。