丁度一ヶ月前に御手元に御返送となった小刀?でしたが、次回の御依頼の序でに、件の小刀研ぎ作業の掲載許可を頂きました。

御送りした時点では、外観の美しさに関して過分な評価を頂いてはいたのですが、改めて直近の御使用に於いても問題が無かったとの文面を頂戴し、安心して記事にアップできると言う物ですね(笑)。

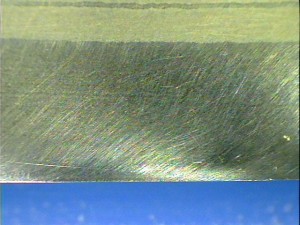

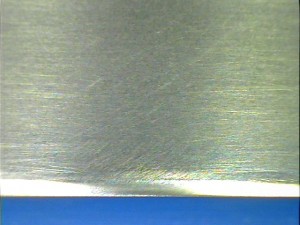

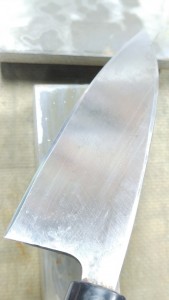

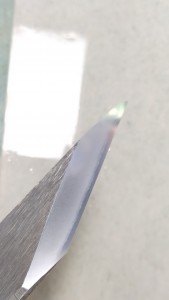

研ぎ前の状態。かなり、小振りな刃部と独特の柄・・・と云うか中子なんでしょうか?刃体は積層した地金で左右から、炭素鋼の刃金を挟んだ利器材と見受けました。

軽症から中等度手前の錆は有りますが、そもそも研ぐ部分に発生した分は手入れの際に消えて行きますし、刃先の損耗は殆どが僅少。精々が、一部に欠けと云うか捲れ・一定の長さに渡る摩耗程度でした。

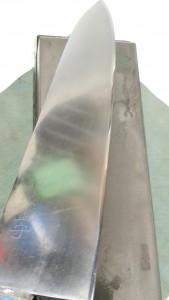

ただ現物を拝見するまでは、大まかに錆を落とした後に刃先周辺の軽い研ぎで切れが出るかもと考えていたのですが、峰の厚みと刃幅の狭さから切り刃全体を殆どベタ研ぎする必要が認められました。

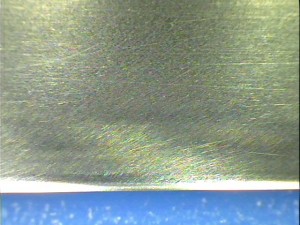

大幅に研ぎ落す必要性が低いので、人造砥石は研削力と研削痕の浅さのバランス的に、ややソフトな砥石群で。

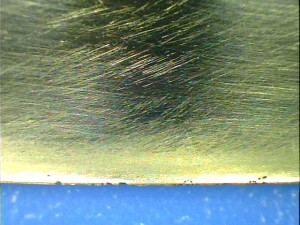

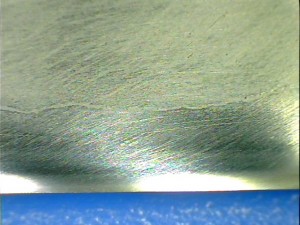

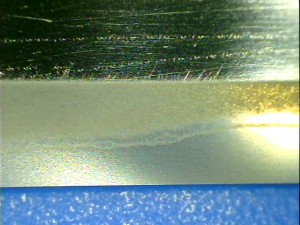

600番では刃先の損耗を研ぎ落としつつ、完全ベタ研ぎで。

1000番では、ほんの僅かに刃元⇒切っ先へ向けて、よりテーパーを強調しつつ研ぎ目を軽減。

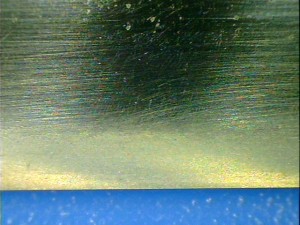

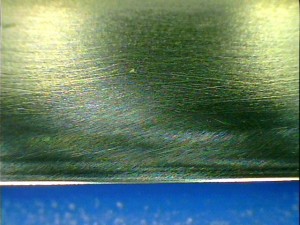

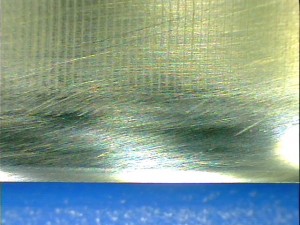

4000番で、刃先最先端に向けて見分けられない程に角度の鈍角化。此れは、前述の峰厚・刃幅の関係から、鋭さを出すには切り刃角に余裕が無い為です。まあ、そもそも本当に完全ベタではカーブ部分は研げませんけれど。

鋼材と熱処理の関係から、本来は耐久に不安の無い角度まで鈍角な最終刃先にしたい所でしたが・・・文面からは余り、硬い対象・ハードな使用とは限らないのかなとの印象も有り。

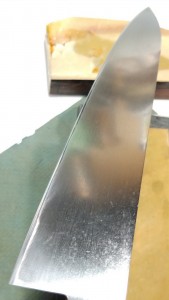

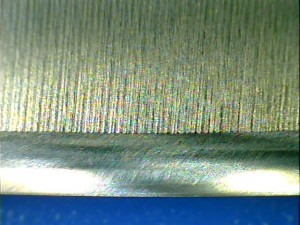

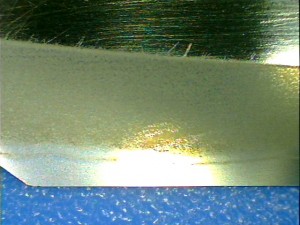

天然に移行し、丸尾山の白巣板・敷き内曇りで研ぎ目の微細化と形状の仕上げです。

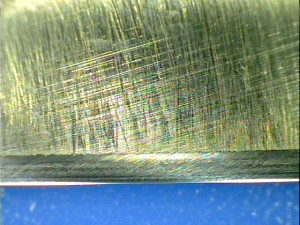

中山の巣板、やや軟~中硬・中硬・超硬口の各種で、下ろし方を見極めつつ切れもチェック。

上の段階で普通以上には仕上がったのですが・・・切っ先カーブで妙に返りが出易く、其れが取れない箇所が有り、何とか相性的に収まる物はと試し、硬口~超硬口ながらカラス混じりの同じく中山巣板でギリギリ研ぎ上げました。

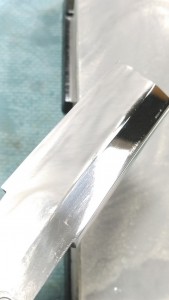

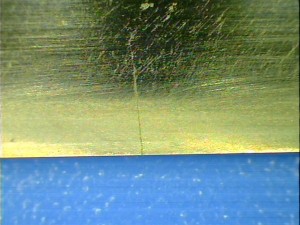

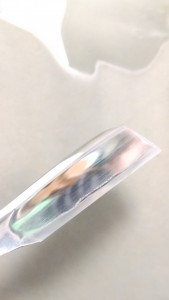

研ぎ上がりです。サイズと形状からは想像できない程に手間暇が掛かってしまいましたが、刃金の敏感さ(研ぎ目を均一にする難易度高目)と、カーブの返りが取れ難い(砥石の面の正確性への要求高目)が原因で。

恐らくは、粘りの割りに全体的に硬度が低めである事と、カーブに関しては何らかの時点(初期刃付け・再研磨時)で過熱が有ったのかなと。

T様には、前回の御依頼とブログ記載への御協力に感謝致します。次回以降も小刀は御送り頂ければと思いますし、お尋ねの包丁の方も、御知らせしました条件を御勘案の上、御判断を御願い致します。此の度は研ぎの御依頼、有り難う御座いました。