M様の御依頼の後半戦です。ガーバーサカイの細身の物(トラウト&バード)以外は、不穏な刻印(ZとX)が有るカスタム風ナイフ二本。

恐らくはZが「ZDP」でXが「カウリX」との事ですが幸い、双方共に実用硬度(控え目)の様だったので、一安心です(笑)。御要望として、片方は片刃風も良いかなとの事でしたが、私の自作カウリナイフと同等(HRC66~67)なら大変だった所です。

その片刃風・・・今回は半諸にするのを何方にするかですが、現状のブレード形状(ホローグラインドの強さ)・表面処理(仕上がりの細かさと纏まり)から、ウッドハンドルのZにしました。余りにホローが強いと、片刃に寄せるにしても小刃の広さ(反対側の小刃の有無に限らず)程度の調整幅に留まります。加えて此方の表面処理には幾分、荒さが見受けられた為、私程度の技術・道具類でも何とか初期状態に劣らない研ぎ上がりに持ち込めるのではと(笑)。

従って今回の記事は、変化が大き目と成った中央のモデルです。他の二本(スタッグホーンハンドル)も一気に・・・とは行きませんでした。

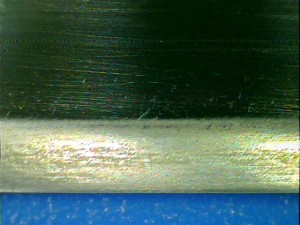

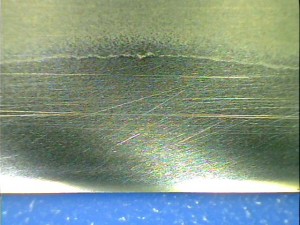

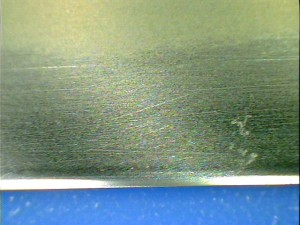

研ぎ前は、初期状態の小刃の幅が特段、狭いとは感じませんでしたが角度的に鋭角では無い(左右共に)事に加え、荒い研ぎ上がりにより切れは然程、出ていない状態でした。

とは言え、ユーティリティナイフとしては基準から外れる程では無い筈ですので、(刃厚と刃幅、グラインドによる肉抜きレベルから)製作段階でのコンセプト的には一定の纏まりは出ていたのかも知れません。

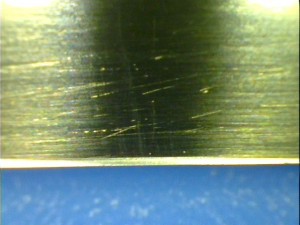

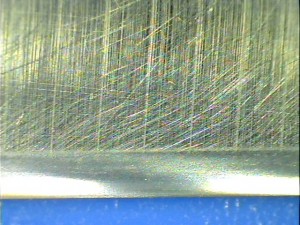

但し、特に左側面の刃体側面、切っ先寄り四割の範囲で厚みの抜き加減が大幅に不足している事が確認出来ましたので、片刃寄りに研ぎ直す作業を進める上で改善を目指しました。

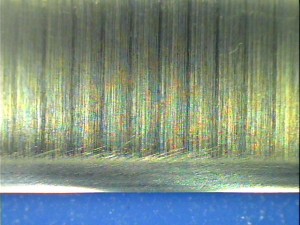

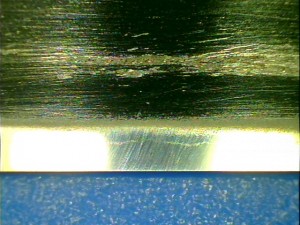

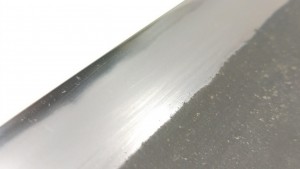

刃部のアップ右側

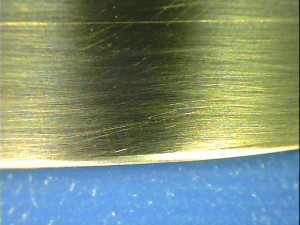

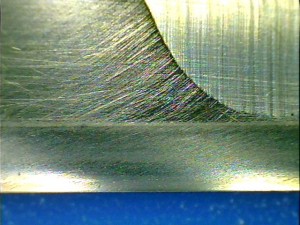

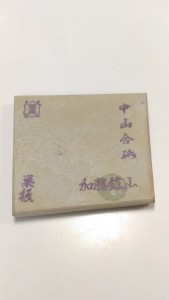

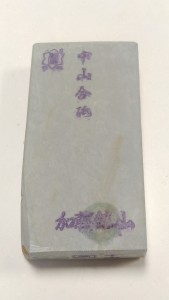

リカッソの刻印

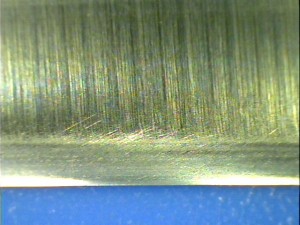

刃部のアップ左側

人造の粗砥180番で、右側の小刃の幅を広げつつ、切れに必要な角度に研ぎ直し。刃元の25度から切っ先寄りの20度程度まで。

左側面は刃先から峰側に向けて、充分な切れを出せる角度で切り刃状に削って行きます。大まかには25~20度程度で、特に厚みの残存箇所を重点的に。

次に、400番でも同様に。砥石の硬さが増した事を活かし、より正確な面構成を目指しての工程で。

超荒い~粗いペーパーで、全体を均しつつも厚みをテーパー状に切っ先方向へ軽減。

中~やや細かい番手までペーパーを掛けつつ、面の繋がりを滑らかに繋ぎます。

続いて1000番で研ぎ目を細かくしつつ正確な角度に。

3000番で更に仕上げて行きますが、左側面は大幅に厚みを抜いた為、右に比べて小刃の幅が狭く成って居ます。但し、右側面も軽く傷消し+小刃と側面の段差解消を兼ねて、ペーパーで調整を加えて行きます。ですので、荒砥を当てた幅よりも仕上げに近付くに従って、小刃の幅は狭く見える様に成ります。

天然に移行し、敷き内曇りで傷消し。と同時に、刃先最先端は+5度程の鈍角化のハマグリに。

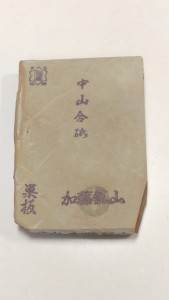

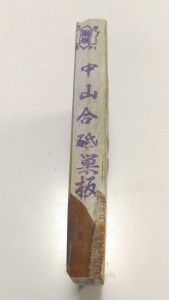

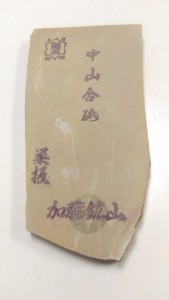

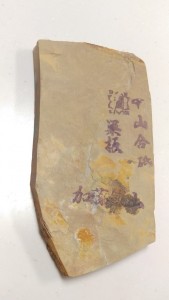

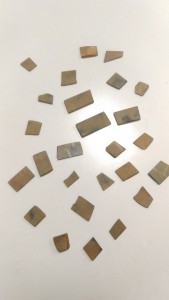

中山の硬口巣板各種で仕上げ研ぎ。返りが取れ辛い傾向までは見られませんが、硬さに比べて粘りが優先な仕上がりな印象。切れ其の物は中々に優秀です。

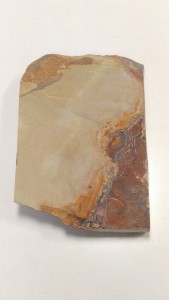

ですが、より相性を探った所、水浅葱での最終仕上げに。

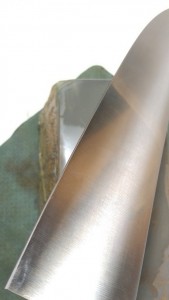

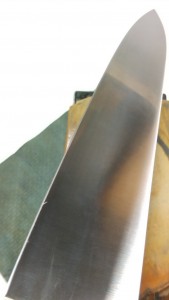

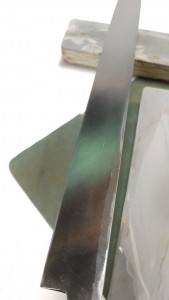

研ぎ上がり、全体画像です。

刃部のアップ。右側の小刃?の幅が、刃元で細く成って居るのは、初期状態で最も厚みが抜かれていたのが刃元だった為です。実は此れでも多少は、幅を揃える方向で余分に微調整して砥石に当てていたりします(笑)。

刃先拡大画像

左側面

此処までの四本と違って後半の残り二本は、通常の研ぎで問題無さそうですので、次回はあっさりした記事と成る筈です(笑)。

ですが、その二本の後は追加の昔のガーバーのキッチンナイフモデルが続きますので、M様におかれましては全ての完了まで、今少しの御待ちを御願い致します。