久々に、手伝い先の作業場に置いている包丁の二本を持ち帰り、手入れをする事にしました。一本は16cm×3.5mmの骨スキ改(手持ちには4.5mmバージョンも有り)、もう一本は24cmの牛刀ですが、前者(初期から相当にベタに仕上げて有りました)は切り刃の形状を抜け・走りを意識した仕様への研ぎ直し。後者は、刃先周辺の厚みが若干ながら増して来ていたので、少し広範囲に厚みを抜く事にしました。

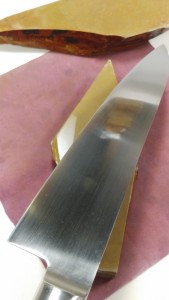

先ずは、作業内容的に大掛かりと成る、牛刀の方からです。

現在の状態は、刃先だけの軽い研ぎを何度か繰り返す事により、主変部を含めて幾分、厚みが出て来ています。切る対象に因っては別段、不自由を感じる程では全く無いのですが、私の好みの状態に戻すだけで無く、より切り込み・カット仕事の仕上がり向上を目指す為です。

つまりは切れの回復に留まらず、徐々に完成度を高めるつもりで先延ばしして来た形状の不適切さの完全な解消を狙って、刃体の厚さ・角度変化の仕上げもしようかと。

因みに今回は、洋式の両刃構造を維持した厚み抜きを選択しましたが、刃体側面の全体と言わずとも大部分を削る作業は中々に大変ですので、もっと狭い範囲を切り刃的に削って和式に近い両刃にしたり、(芯材が中央に存在する三層利器材の類では不可能ですが)聞き手側の側面にのみ切り刃的な刃を付ける等の方が効率が良いと思われます。ただ片側のみの切り刃だと、切り進む時に逆側へ刃先が流れる傾向は付いて回りますが。

峰側の四分の一を残して、残りの部分を刃先方向へ向けて荒目(120~180番)の耐水ペーパーを用いて厚みを抜いて行きます。中央部分は緩斜面、刃先へ向けては急斜面とのイメージです。勿論、切っ先方向へも厚みを抜きますが、此れ迄に残存していた切っ先手前の頑固な部分を念入りに減らしました。

逆に、刃先最先端に近い部分は不必要に薄く成るのを避ける為、1.5mmから2mm程の幅で、削らない様に留意しました。

次いで、中目(240~400番)の耐水ペーパーで傷を浅くしつつ、全体を均して行きます。

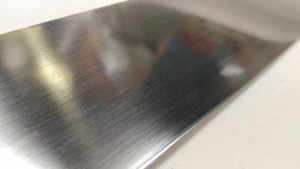

1000~1500番と順次、細かい耐水ペーパーで進めて行った後は、砥石で。此処までで刃先以外はフラット気味の薄い状態に成って居る上に元々、刃先の損耗は皆無に近く、またペーパー掛けでも不用意に接触しなかったので対馬砥石からです。精々が、狭めの小刃と言った範囲ですので研ぐ面積は小さいのですが、逆に数段階に及ぶ角度の研ぎ分けは其の分、より明確かつ精緻に行なう必要性が有ります。

梅ケ畑の並砥~戸前と思しき中硬で、研ぎ目を細かくしつつ刃先最先端へ向けて漸次、鈍角化と刃先方向への鋭角化を進めます。

やや硬口の中山の巣板・並砥で最終仕上げです。鋼材と熱処理の加減次第では有りますが、組織が細かくて硬さ・粘りのバランスに問題が無ければ、細かい砥粒・硬い砥面の砥石で仕上げる方が切れ・刃持ちに有利です。

刃先の条痕(研磨痕)が大きな場合は、刃線に並ぶ頂点を形成する山の数が少ない、つまり接地圧が高く摩耗が速い。逆に研磨痕が微細な程、山は小さいながら数が多く成るので接地圧が低く、摩耗が遅く成ります。当然ですが、切り込む対象が(意図的に固定された場合を除き)柔弱で不安定である程、緻密な刃先が求められます。大きな条痕を残したままでは接触する面・点の切れ込みで、より長いストロークを要したり、大きな山の頂点を食い込ませる必要から、より強く対象に押し付ける必要が有る為です。

まあ、硬い対象に付いても、荒い刃先では刃先の摩耗が速いのは変わりませんが、(周辺に引っかかる摩擦が強い為)刃筋を通す際の乱れが許容されたり、(細かな欠けに等しいレベルで荒いならば)切断面の状態を問わない限り相応に永く切れると言えなくも無いかも知れません。

研ぎ上がりです。

次は骨スキ改を320番からです。ほぼ完全にフラットな切り刃なので、使い手の好み次第で如何様にもアレンジが容易です。私の標準的な研ぎ方として鎬筋付近は、なだらかな角度変化。中央部分は急激に厚みを抜いて行き、刃先手前は更にフラットに。其の上で全ての範囲を切っ先に向けて鋭角化としました。

次は1000番と3000番で、傷を浅く。

天然に移行し、対馬ですが・・・想像以上に相性に優れ、切り刃全体の仕上げは対馬で丁寧に進める事で、完了としても良さそうです。

最終仕上げは、梅ケ畑や中山の水浅葱の系統が良さそうで、逆説的に先輩が製作するVG10の組織が細かい(かつ硬さと粘りのバランスも良好)事の証明にも成りますね。荒い組織の刃物では、却って一段階・二段階ですが落とした粒度の砥石の適正が高い印象ですので。

研ぎ上がりです。

これで又、当分は軽いメンテナンスのみで維持が可能に成り、更に基本性能は、此れ迄以上の物を見せてくれるでしょう。

骨スキ改を実戦投入しての感想は、正に期待通りでした。従来と同様、プラスチック真名板による刃先の損耗は問題に成らない事を確認。

上ミノの切り込み・カットは正直、初期段階の切り刃に小刃研ぎ(角度の研ぎ分け済み)だけでも充分に快適でしたが今回の研ぎによって向上、そしてアカセン・テッチャンの切り込み・カットは別物に成りました。

特にテッチャン(盲腸を含む)の、性状の異なる、しかも双方共に難易度の高い両面の表層のみに、浅く均一に切り込みを入れるのには貢献度が大でした。コリコリ(大動脈)の繊維質の薄膜も切り残しが出難く、柔らかく成りつつあるマルチョウの切り込みも、苦労が無くなり効果覿面でした。

現在、ホームページ不調の為、御面倒を御掛けして居ります。研ぎの御依頼・御問い合わせの方は、下記のアドレスから御願い致します。