数日前に、田中さんの所へ出掛けて来ました。一つには、少し前から御希望の砥石に付いて問い合わせを頂いて居たG様への浅葱系統の砥石を。もう一つには、かずけん様から御希望の小さ目かつ硬口の砥石群。更には、今月末に(砥石の試し研ぎ・研ぎ講習で)御越しに成るA様への用意の追加として。

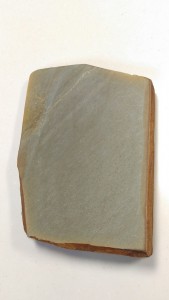

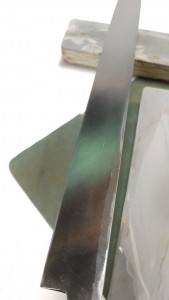

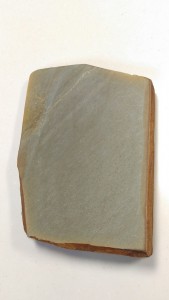

先ずは、今回で一番大きい砥石である幅広40型水浅葱(田中さんの呼称では此れも惑星と)。一部、不定形では有りますが長さも幅も充分な物。G様の御要望は、サイズ面でも余裕の有る物では在りましたし。

硬口で粒度細かく研ぎ感は、かなり研磨力が強く食い付きも強烈。従って滑走は手応えが重いものの、ダイヤで摺る・共名倉の使用で改善しますが御依頼の内容的には、刃先の処理と裏押しですので寧ろ好適かと思われます。

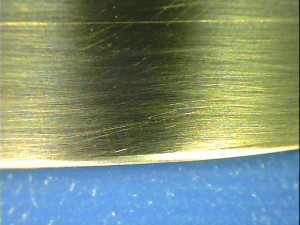

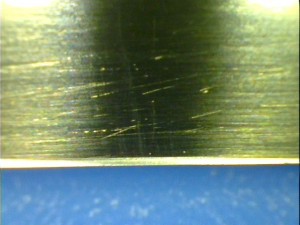

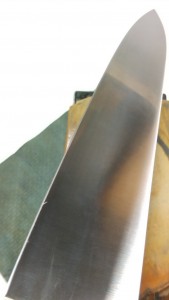

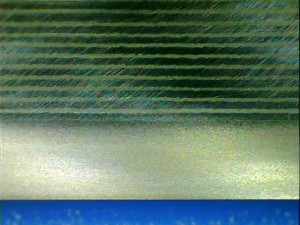

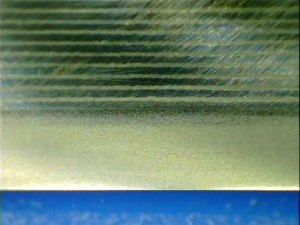

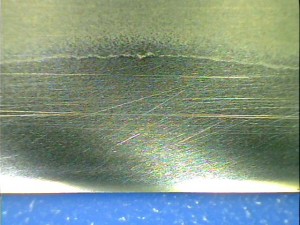

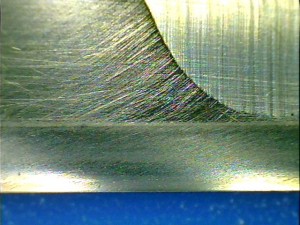

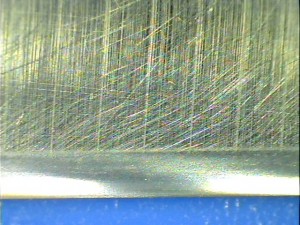

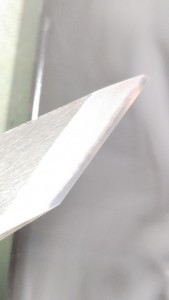

一つの砥石で延々と研ぎ続ける場合は、滑走も或る程度は欲しく成ったりしますが、食い付きが強く上滑りし難いと云う事は、即ちストローク時の角度維持に優れる事をも意味しますので。(平面で無く不安定に成りがちな立体的な研ぎ方)まあ平面の刃物でも当然ながら、研ぎ手次第で如何ほど充分な仕上がりに成るのかは、画像で御判断下さい(笑)。

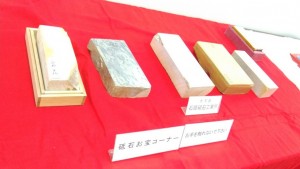

此処からは、かずけん様への小振りな五個と成ります。一つ目は水浅葱のレーザー型相当。硬口~超硬口の物です。裏が未だ手付かずですので、相当に不安定ですので補助付きで板などに貼って貰うのが良さそうです。剃刀研ぎでは、手持ちで可能かと。

研ぎ感は少し食い付き重め、滑走は力加減とストローク幅で調整可能なレベルです。僅かにシャリシャリの感触が有りますので、吸着型(弾力タイプ)や泥型(研磨剤供給タイプ)では無く鑢型っぽいですね。

一定の硬さ・細かさの水準を満たしていれば、画像の状態までは仕上がるものですが・・・刃金・地金の癖(鋼材別:添加物に因る耐摩耗性の大小。熱処理の加減に因る組織の細かさ・粘り加減)次第で反応や仕上がりは異なります。其の次元に至っては、使用者(研ぎ手)の感覚と判断に委ねられて来ます。

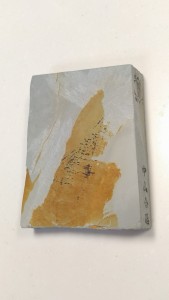

田中さんの呼称に従えば、デイダラボッチに近い種類かも知れません。純然たる物は、もっと紫がかった暗褐色部分が目立つ独特な外観です。

二つ目は、何故か之までに少数派?だった浅葱。硬口で粒度細かいですが、その割に泥も幾分は出て滑走良く研ぎ易い性格。研磨力は泥に依拠するタイプと言えますが、その割には曇りがちと迄は行かない仕上がりです。

形状的には、砥面と底面で斜めに成って居ますので、板などに掘り込んだり補助を付けて貼って貰うと良いかも知れません。私は変な形状に成れているので、普通に研げましたが。

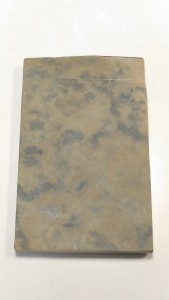

三つめは巣板(少し並砥寄り?)ですが、やや硬口~硬口の粒度細かい物。上滑りする事無く、滑走もマズマズですが少しシャリシャリするタイプ。丁寧に研げばシャリシャリの副作用たる研ぎ斑や研ぎ傷も抑えて仕上げられます。

巣板ですが、相当に細かい粒度です。硬さは、やや硬口レベルですので泥も適度に出てくれ、研ぎ易いです。その割には曇り加減が弱目で、明るい仕上がり。上の三つより更に小さ目ですが全体的に難も無く、形状面からも此の系統としては完璧と言えそうです。

此方も、より小型な物ですが硬口~超硬口、そして超微細な砥粒との印象です。然るに研磨力も相当に持っており、仕上がりは御覧の通りです。僅かなシャリシャリとソコソコの吸着、二つの要素がそうさせていると思われます。

実用、或いは資料(サンプル)として自分の分も幾つか。

印刀用並みのサイズですが、カラス入り巣板です。カラスが有ると、やや研ぎ感が(違いを強いて挙げれば)ゴロゴロしますが研磨力が強い場合が多いですね。仕上がりや切れは、難さえなければ相当に優秀です。

対して、此方は通常?の巣板。一定の感触で研ぎ易く、普通に研いで普通に仕上がります。ただ、其の仕上がりのレベルは普通以上と言えそうです。

珍しく、白巣板が有ったので期待を込めて試してみました。予想通り相当な研磨力と共に、斑が少なく纏った仕上がりでした。此れを見越して、既に当日の時点で、自分用に幾つか採って来てくれる様、注文済みです。聞く所に因れば、採掘し難い箇所だか取りに行き難い場所らしいので、悪いなあとは思いつつ(笑)。

水浅葱、正真正銘のデイダラボッチです。此れの特徴は、砥面の確り感が上乗せされている印象で、圧力を掛けて研ぐ際の狂いが少ないと感じます。

選別の後半、田中さんから此れも持って帰らないか?と言われて砥石群に入れました。砥粒は結構な細かさで、弾力タイプかつ泥タイプですので研磨力の有る、中硬~やや硬口砥石でした。筋の類が難点ですが、其れ等を避けて研げるなら問題無いですし、このタイプの質は相性探しの面からも有用だと思われます。

普段使いにも秘蔵品にも、純然たるカラスは持ち合わせていないので、偶々ですが見付けた難の少ないカラス巣板を、完全に資料として持ち帰りました。

カラス混じりでも多少はゴロゴロしますので、紛う事なきカラス故に研ぎ感は推して知るべしでしょう。ただ、安定してストローク出来れば別に、普通に使って普通以上の仕上がりまで持ち込めます。

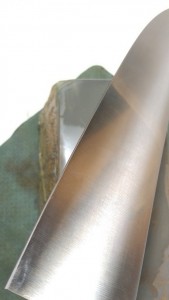

あと態々、当方に来られるA様には、出来るだけ色々な用意をしておきたいので、合いさと思しき物も持ち帰って置きました。

G様からは先々、カウリ用に向いた砥石も御依頼を頂いていますので、事前のチェックとして現在、採掘中の加藤鉱山産出品の中から適不適を試しました。先々では、採掘されていく層の中で適合品を見付けるべく、探求を続ける予定です。

其れが結果的に、マニアックナイフ詰め合わせの御依頼を頂いたM様の、恐らくカウリと思われるナイフに役立ちそうでも有ります。作業開始まで、あと御一人の先行分が有りますので、もう暫くの御待ちを御願いしますが。

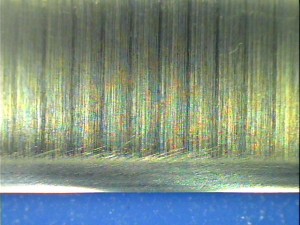

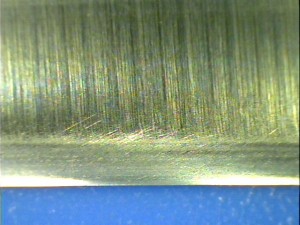

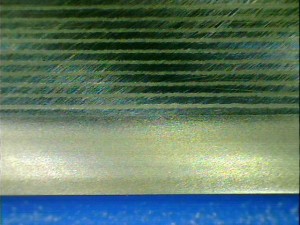

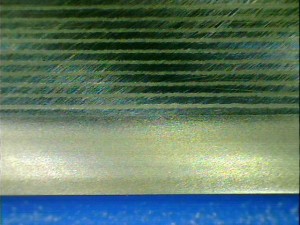

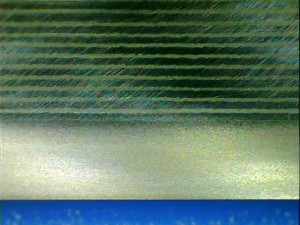

おまけで、以下の画像三枚は色合いは近いですが其々、合いさ・戸前・巣板でのテスト結果の拡大画像。サンプル刃物は自作のカウリ(積層地金・ロックウエル硬度66.5~67のナイフ)。

合いさテスト結果

戸前テスト結果

巣板テスト結果

勿論、同一産地の同一層の砥石でもバラツキは有るので、飽くまでも私の手持ち同士での比較ですが、合いさは対象の表面を自らの性状に馴染ませて均してしまう印象。戸前は其れよりも、研磨力強めに因る結果か、自然な研ぎ肌に見えました。巣板は今回に限っては、やや研磨が進み難い研ぎ感でした。

何れも、人造の研削力が強大な物に比べれば、刃先最先端を超薄く研ぎ下ろす能力は控え目かも知れませんが、特に合いさ・戸前は充分に使える刃先を形成してくれていますので、永切れでの優位性と合わせれば充分に使えそうです。

之までに手持ちで試して来た範囲内では、若狭の超硬口かつ弾力タイプの浅葱くらいしかカウリには難しいかと思って居たのですが、(並砥はテスト不足ですが)中山の合いさ・戸前の中で行けそうな手応えが得られて一安心です。ただ、マニアックナイフ詰め合わせの中には、ZDPと思しき「Z」の意刻印が入って居る物も有り、油断は禁物ですね(笑)。