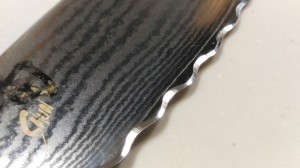

一週間ほど前に、御近所のK様から三本の包丁を送って頂きました。何れもステンレスですが、一本は少し珍しい波刃のパン切り包丁で。珍しいと言うのは通常、波刃であれば凹部が多いのが常道ですが幾分か、凸部が占める割合が多いなと。

他の二本は、片刃と両刃の違いは有れど形状的には和式(平+切り刃の構造)でしたが、①余り研ぎ減っておらず刃先周辺の厚みが邪魔に成らない➁刃先の損耗も軽いので研ぎ減らす部分が少なくて済む(此れも刃先の厚さ増大に繋がり難い)との判断により、切り刃自体の研ぎは行わず刃先主体の研ぎのみとしました。

先ずは出刃ですが此方は、切り刃の捻りは控え目、尚且つ刃体の厚みのテーパーも大幅とは感じない物の、外観的には整っている印象です。ただ、裏梳きと言う程には凹面に成って居らず、現状でも裏からの小刃で仕立ててある為、其れを踏襲する方向で研ぎ進めます。因みに、刃先の損耗は三徳よりも軽微です。

新聞の束を用いての試し切りでは、切っ先へ向かっての厚み・刃先角度の減少が何れも控え目の為、小刃の最先端が少し切り込める程度。従って、小刃の研ぎ直しに際して(最先端の充分な切れ・必要な強度を両立させた上で)限られた幅の中でも、切っ先方向へのテーパーをも盛り込む必要が有ります。

僅かとは言え、切っ先へ向かって鋭角化して行けば、小刃の幅が徐々に広がりつつ切っ先へ到達する筈ですが、其処まで広がって見えないのは切っ先カーブから先の刃体の厚みが減少している為でしょう。

研ぎ始めは、人造の320番です。ほんの少しの刃先の荒れを削り落とし、裏は返りを落とす程度に砥石に当てます。

私の経験上、裏梳きの無い裏(ほぼ平面)の刃先には、二段階の角度で小刃的な仕立てにすると抜けが改善し易いです。一例として、20度+25度あるいは25度+30度の二段階が汎用性に優れる様です。ただ、荒砥石に分類される段階では未だ一段階で軽めに。

1000番と3000番で、研ぎ目を細かくしつつ小刃内の角度の研ぎ分けと、裏の精度を高めつつ二段階化。表の小刃は、最終刃先角度が刃元:60~70度、中央:50度、切っ先:30度強ですが、ベース角度は其々からマイナス30度・20度・10度です。

天然に移行し、対馬砥石で。上記内容を踏襲して、より研ぎ目を細かくします。

中硬・やや硬口の中山の巣板層・合いさっぽいカラス混じりで仕上げ研ぎ。

更に、相性的に良さそうと感じた水浅葱で最終仕上げです。

研ぎ上がりです。此の研ぎも、外観では研ぎ前との違いを判別するのは困難でしょうね(笑)。しかし、試し切りでは刃先の切れ・走り・抜けの何れもで改善が見られました。

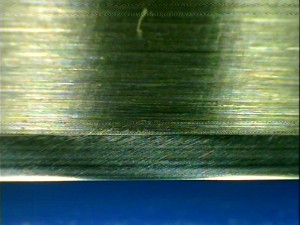

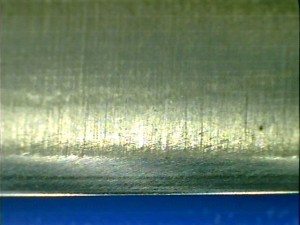

カメラ(モバイル顕微鏡)の走査線?と思って居た人も居た様ですが、小刃の中に見える平行線(此の場合は等高線と言うべきか)は、角度の研ぎ分けの結果です。しかも、刃線に平行に研いでの物では無く、更に峰側へのストロークでは無く刃先へ向かってのストロークです。

二本目、和式の両刃の三徳です。此方は、上掲の出刃よりも刃先の損耗が幾分、進んでいましたが何よりの違いは切っ先の欠けでしょうか。まあ、其れを含めても新品時から大きく摩耗していると迄は言えない位では有ります。ですので切り刃を研ぐ必要に迫られるのは、刃先の厚みが邪魔に成ってからと言う事に成りますね。

取り敢えず、掛けた切っ先をダイヤ砥石で削り直します。

其の後、320番で刃先の欠け等(若干の錆も)を削り落とし、刃線を整えます。

1000番と3000番で研ぎ目を細かくしつつ、刃元40度・中央35度・切っ先30度(何れも片側ですので両側を合わせた角度が刃先角度)に。因みに、小刃のベースは其々、マイナス10度くらいに成って居ます。

天然に移行して対馬砥石。研ぎ目を細かくしつつ、小刃の角度の研ぎ分けの繋がりを均します。

中硬の相岩で仕上げ研ぎ。

そう一段階の切れの上乗せを狙って、超硬口の中山の戸前系で。

研ぎ上がりです。

小刃の中で峰側半分は緩い角度変化、刃先側は最先端へ近付く程に急激な角度変化である事が見て取れます。(平行線の間隔が狭まる)

最後のパン切りは、未だ最適な仕様・研ぎ方を確立出来ているとは言えない為、研ぎ代金は今の所、大抵の場合で頂戴して居ません。

特に今回は、波刃の凸部のみ少し切れが落ちている様子ですが、凹部は殆ど変わらないのでは?との印象で。止むを得ず、耐水ペーパーを適切な形状の物に当てて、刃先最先端(特に凸部)の切れが向上する程度には仕上げて置きました。

此れこそ、全く判別不可能とは思いますが、切れのテストでは改善が見られましたので、試して頂ければと。何せ、自分では如何なる硬いパンでも(逆に柔らかいパンでも)牛刀で済ませていますので、パン切り包丁の研究が中々に進みませんで(笑)。

此の度はK様には、研ぎの御依頼を頂きまして、有り難う御座いました。出刃と三徳に関しましては、初期状態よりは使い勝手が向上していると思いますが、御使用上で不都合などが有りましたら御知らせ下さい。また今後も私で御役に立てる場合は、宜しく御願い致します。

現在、ホームページ不調の為、御面倒を御掛けして居ります。研ぎの御依頼・御問い合わせの方は、下記のアドレスから御願い致します。