少し前の投稿で、二足の草鞋のもう一方への比重が増えそうですと御知らせしました。研ぎ依頼が少ないのは元からの想定内でしたが、研ぎ講習・イベントの双方が激減・延期などが想定以上でした。其れが此の度、上手く次へのバトンタッチが出来たので一安心?です(笑)。

そこで、久し振りにインド・ネパール料理の店に出掛けたり。

何くれと無く御世話に成って居る、近所の和菓子店の店主の包丁を研いで見たり。元は、私の研ぎ方のデモンストレーションを兼ねて、新品を研いでプレゼントした物でした。

しかし切れが落ちたと思われる其の時に、奥方が研いで見たそうですが若干、砥石に不安定な当て方だったとか。後に、御主人が研ぎ直して使って居たという事です。

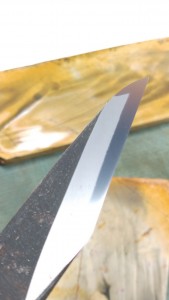

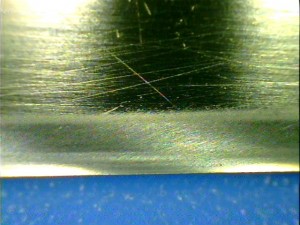

研ぎ前の状態ですが、やはり相応に摩耗していますね。後、切っ先の丸さと刃線の不均等が気に成ります。直線的に過ぎるのもそうですが、右の刃元・左の切っ先カーブ手前の小刃が軽く凹面に。使用している砥石の形状か、或いは研ぐ際の操作の癖でしょうか。

峰から刃先方向へのテーパーを上乗せする意識で、側面の傷を大まかに消した後は人造の中砥各種で。

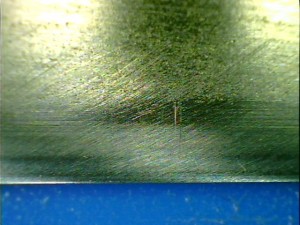

同じく、人造の中仕上げまで

天然の硬口赤ピンですが、相性的に今一歩です。

大平の硬口蓮華巣板は相性抜群でした。最終仕上げは何が良いかなと考えて。

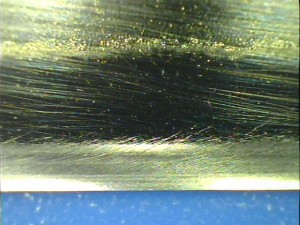

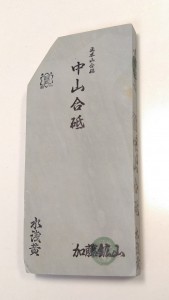

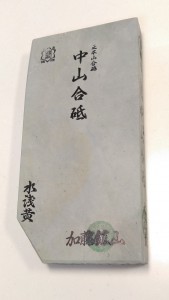

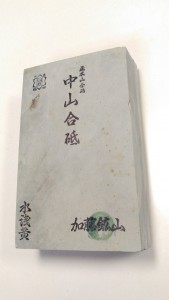

柔らか目のステンレスである事を鑑み、中山の水浅葱で。しかし切れは充分ながら手応えが重い。

硬口の中山の巣板、やや弾力タイプで仕上がりました。

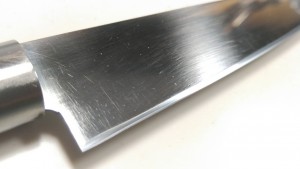

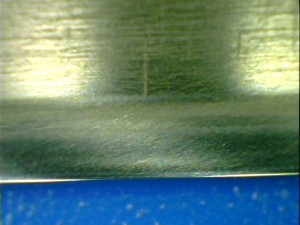

研ぎ上がりです。

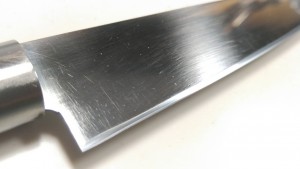

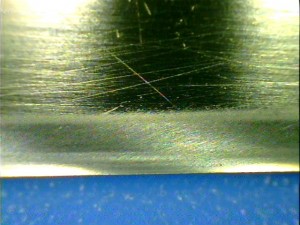

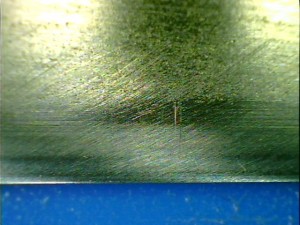

刃先の拡大(下画像一つ目)ですが、刃元の小刃の凹面だった部分。最後まで僅かながら痕跡が残りましたが、その他に関しては改善されたので(下画像二つ目)、其処で留めました。

と云う様な事をしていると、以前も研ぎの御依頼を下さった割り合い御近所のO様と、北海道のT様からご依頼が。仕事の比重を変えた途端にと不思議に感じつつも、有り難い事です。

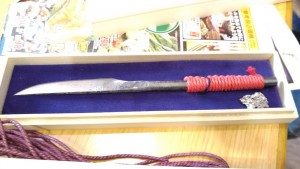

先ずはO様の牛刀ですが、前回よりも切れ味鋭くとの御要望で。

先ずは、全体の錆を落として人造の320番・1000番で。小刃の幅を広げつつ(切っ先へ向かって刃元から20度⇒15度⇒10度強)、刃先の摩耗や微細な刃毀れを研ぎ落します。

同じく1000番と3000番で、研ぎ目を細かくしつつ刃先の精度を高めます。最終刃先角度は、刃元から30度⇒20度⇒15度程度としました。此れ以上、鋭角な最先端にしたり、刃先周辺を薄くすると強度が半減以下に成るとの判断です。

そうで無くとも今回の標準以上の鋭角仕上げでは、切れの良さが3~4割り向上する代わりに耐摩耗・耐衝撃がトレードオフに成るのは道理です。鋼材的に(熱処理との兼ね合いも有りますが)、硬く粘りも持ち合わせ、組織も細かい等の条件が整う程に、追い込んだ仕様でも余裕が見込めます。

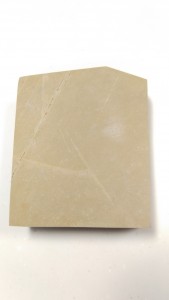

天然に繋いで、奥殿の天井巣板の中硬(やや砥粒の目が立っていない)から。

やや硬口の中山の巣板は、中々の相性で砥ぎ易く、仕上がりも上々。

ですが、もう一声の切れを求めて中山の戸前系で。更なる向上を実現できました。

研ぎ上がりです。

刃先拡大画像ですが、普通より厚みを取りましたので、研ぎ目の縞々は少な目と成って居ます。

O様に於かれましては、包丁に負担を掛け過ぎない範囲の今回の仕様で、御満足頂ければ幸いです。今回も研ぎの御依頼、有り難う御座いました。