現時点では未だ到着していませんが、流石に遠からず柳(鍛え地・雲竜)が手元に来る筈と踏んで、手持ちの鍛え地各種の一部を錆付きチェック。合わせて当時の研ぎ内容の確認をしました。

全て数年前の製品で、現行品とは仕様の違いも見て取れるかと思います。しかし先ずは、序でに出て来た最も使用頻度の高い通常品の手入れから。久し振りですので、慣らしも兼ねて適任です。

山小刀です。思えば、此れで白紙二号(A)の性能を思い知らされたのでした。其れまではカウリX最強と信じていましたが、宗旨替えを余儀無くされました。因みに、ハマグリ同士での比較。

まあ「最高性能を引き出した」との但し書きは必要でしょうが、切れ味と砥ぎ易さの優位性は言わずもがな、耐摩耗性でもカウリ(ロックウェル67.3度)に匹敵すると来ては否やは有りません。後は錆させない、だけが使用上の注意です。

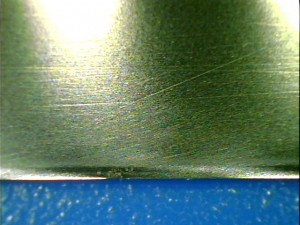

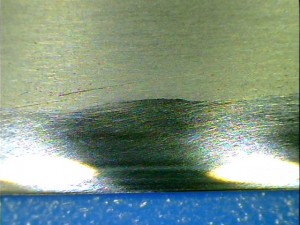

右の中央、刃先に薄い錆が。幾ら天然仕上げ砥石で砥いだとは言え、皮シースに入れっ放しは厳しいですね。

それでも、2~3年は平気ですので矢張り人造仕上げよりは頼りに成ります。紙に包んで埃や結露にも気を配れば、4~5年は堅いですし。

研ぎ後、錆の除去は無事に完了。

後から見ると、少し端折ってしまったかも。

3.5寸の角鉈。

予てより刃元の部分に錆の痕跡が残存していましたが、保存中に余り育ってはいない様でした。

司作の中では一番、酷使して来ましたので一部、刃先の裏押し部分にまで歪みが出ています。実は他の部分にも一つ二つ・・・。太い青竹を強引に切り倒した物で、無理はいけませんね。

一応、より錆の痕跡を軽減する為に追加で砥いで置きました。

裏押しも少し細か目の砥石で錆予防。

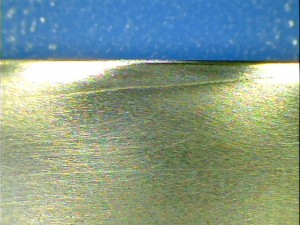

さて本命の鍛え地の磨き・副え鉈です。芯に入っている鋼材は白紙二号のAで他の司作と同様ですが、両側から挟んでいる地金部分が異なります。(片刃の場合は片側)

通常は単一の極軟鋼(軟鉄・極軟鉄)ですが、此方は其れと錬鉄の二種類を交互に重ねた積層構造を持っており、刃体自体の粘りや弾力に効果を発揮します。

焼きの入る鋼材や粘るニッケル等とは違い、砥ぎ下ろしにも大して苦労しない材料なので実用的であるばかりで無く、仕上がった砥ぎ肌のコントラストは中々に個性的です。

鏡面に成る、カミソリ砥クラスで切り刃の全面を仕上げてあったのですが、数年経てば全体的に曇りがちに。仕舞い込まずに、身の回りで普通の雰囲気(温度・湿度)に晒していたからですが。

錆とまでは行かずとも、層の境界には変色が出ています。

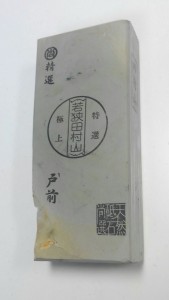

研ぎ直しました。現在は、地金部分まで一挙動でカミソリ砥クラスで砥ぐのは限られた形状(ほぼ平面ベタ)だけにしようと考えていますので、地金部分は千枚仕上げです。此れは此れで悪くない、と言うより現実的ですね。

反対側も同じく。

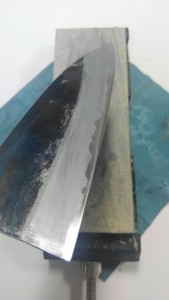

鍛え地の雲竜、4.5寸。黒打ちですね。雲竜とは鍛え地に捻りを加えた物で、更に造形に技術を要し、意匠にも変化が出ます。

自分では鍛え地は磨きが似合い、雲竜は黒打ちが映えるのではと感じています。

巣板仕上げですので、合砥よりも早く曇りや変色・錆びに移行する傾向は否めません。

此れは、同一モデルを二本頼んだ内の変わり種で、裏をベタにして貰いました。使用感の違いや性能にどんな影響が出るのか確かめようと出来心で。

無茶な頼みへの返答は、代わりに平の部分に梳き(ホロー)を付けて置いたから、と。切り離れに違いが出るからとの事でした。御自身の経験や思想でフォローや軌道修正をも盛り込んで形にしてくれる日野浦さんの真骨頂です。

研ぎ上がり。八枚仕上げで、少し長持ち(永切れと錆・変色防止)を期待できるでしょう。千枚よりも、ややコントラストがはっきりしている様に見えます。

裏は、ベタで軽く当てた後で僅かに刃先のみを狙って返りを取りに行きます。何れは全体が当たって来るのを楽しみにしつつ。

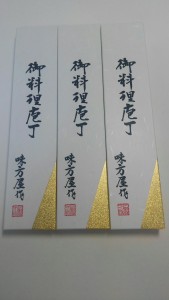

包丁らしい形状では(現在手持ちの鍛え地系統として)筆頭のペティですが、使用しつつ適宜、手入れを続けて来たので特に問題は無し。ですので今回は砥がずに済みました。

どうも鉈などと違って包丁の場合は、雲竜でも磨きの方がしっくり来る気がします。最終的には好みでしょうが、どうしても和食料理人の手に握られた所を思い浮かべてしまいますので。

御家庭用とすれば、通常品の黒打ちも収まりが良い感じですし、洋食の場面では鍛え地や雲竜の黒打ちでも余り違和感が無い印象。考えてみると、白木の俎板か樹脂製の俎板かの違い・周辺の道具類との兼ね合いや背景で、少しずつ見え方が違うからかと。

此れは両刃でしたが、早く片刃の柳を研いでみたいものです。サイズ的に何倍も手間暇が掛かって、大変なのは目に見えているのですが。

予行演習をしていると益々、待ち遠しくなって来ましたので、気持ちを落ち着かせる為に茶と菓子を。

何時もの店で、少し珍しい物。マスカット大福ですが、イチゴ大福の代打で作ったのが始まりだったとか?今では良い葡萄が有る時しか作らないそうです。

確かに中の芯も覆っているガワも、味覚・視覚共に失望させない内容で、何処か良く出来た刃物の構造を彷彿とさせる・・・。余り落ち着けていませんね、早く柳を送って貰わないと。そろそろ本当に御願いしますよ。