きしな屋さんで、幾つか購入した商品の最近の使い道です。真空パックの調理済み鶏肉や、生素麺は当然の様に消費済みですので、主に調味料ですが。

此方は珍しい天然塩。海塩でも岩塩でも無く、温泉由来の塩で製造法も特殊です。温泉の熱で煮詰めたとかで、エコでも有りますね。

幾つか食材や調理法を試したのですが、塩単体で或る意味、完結している味ですので本来的な相性を探すのは結構悩みます。例えばトマトに掛けるだけでは、引き立て合ったり並び立ったりで互いを活かすタイプでは無く、探り合いの様相を呈します。(トマトにはカマルグが合うと思います)

複雑玄妙な味が活きるのは寧ろ、個性が薄くて風味が控え目な素材と合わせる事でしょう。肉であれば牛モモ肉や鳥ムネ肉。と言う訳で、好みの料理である牛モモたたきに使用しました。

1パックの肉を半分に。上下の面に温泉の塩を振ります。全面に振った時には濃過ぎましたので、その経験から。

近隣のスーパーでは近頃、アンガス牛が安いタイミングが有るので、偶に購入して作ってはいました。いつも使っていたのは手持ちのアンデス紅塩やモンゴルの塩。醤油はチョーコーです。

此のメーカーの特に薄口醤油には散々、御世話になっており殆ど此れを主軸に使っています。塩分調整は天然塩の追加、風味の強化は減塩の濃い口で。

今回は、購入して来た二種類の内の此方。簡易ポン酢は下の果汁と合わせて。市販品ではひろたの物が好みですが、自作の簡易版も面白いものです。

普段はレモン果汁にチョーコー薄口辺りですが、吟醸純生醤油とシークワーサー果汁を。一緒に購入しましたが、予想は付き難かったですね。

もう一つは、少し先の御楽しみで。

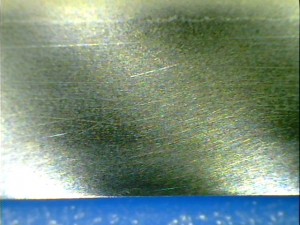

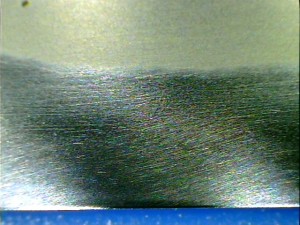

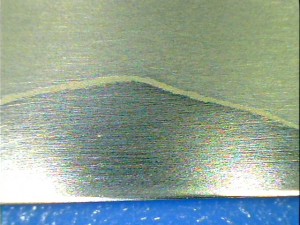

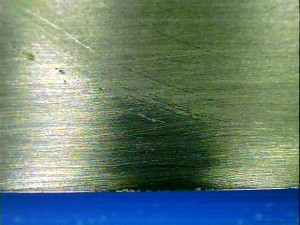

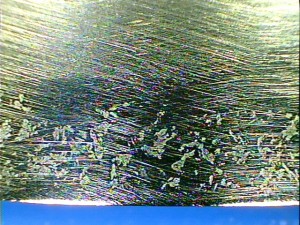

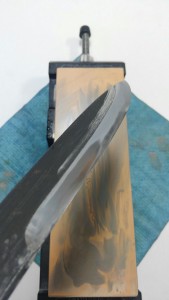

包丁も同じ出元の椿包丁。未だ切り刃には凹凸の名残りが有りますが形状や傷消しも合格ラインに来ましたので、試し切りも兼ねて。当然の事乍ら、問題無く切れますし、風味の低下も気に成りません。青紙ですから、厳密に比べれば白紙との差は有ると思いますが。

風味の劣化防止以外にも砥ぎ肌を細かくした効果は、塩分を含んだ肉汁の付着に対しても錆・変色の影響が低下。勿論、その除去時にも貢献してくれます。

レモンと薄口によるクリアで尖った味も良いですが、濃い口とシークワーサーの組み合わせは奥行きと幅を感じさせる柑橘のイメージ通り、抑制が効きつつも濃さを活かした味付けに。温泉の塩と併せて、バラエティーが広がりました。

使用後の手入れも完了です。使っては砥いで、を繰り返すほどに姿かたちを含めて状態が整って行きますので、完成形に近付いていく過程は楽しいですね。

出来上がると他の未完成に意識が向いてしまうので、何時まで経っても仕上がらないガラクタと四苦八苦する時間が長くなりがちです。何とか性能を底上げしてやろうとの試みは、飽きないし勉強に成る面も否定できないですが、一番は妙な愛着が湧くからかも知れません。

後、御知らせですが司作の柳が進んで来ましたので、私の希望の仕様にする為に柄などの確認を経れば、御待ち頂いていた御依頼主に届けられそうです。(紫檀八角柄の予定)

昨日の電話での打ち合わせで、数本が準備出来つつありますが当方の事情に合わせて一定期間毎、断続的に送って頂く事に。最終的な研ぎは任せて頂けるのを前提に余白を残した状態で到着(此も初です)。到着後の研磨作業完了次第、販売可能となります。

京都のH様には、御都合に変わりが無ければもう少しで(一本とか二本づつではありますが)御案内が出来ると思います。北海道のT様には、御希望のサイズの事も有り、もう少し先に成りそうです(何とか適う物は有るそうで)。小西さんには、それら一巡目の最終盤に成ってしまいますが、宜しく御願い致します。