そこそこ以前から、神奈川のA様から研ぎ講習の御依頼を頂いて居ました。始まりは、長四郎挽きのコッパを御買い上げ頂いた流れで、その他の砥石の御購入も考えているとの事。(其れに合わせて砥石の選別は進めて来ました)

付いては仕事に纏わる出張で、大阪まで来られる機会が有る為、実際に現物を確認の上で購入したいし、使用目的である彫刻刀の研ぎも教えて欲しいとの御意向でした。

自分では、余り彫刻刀の系統の経験は多く無いのですが、御要望としての複合的な研ぎ(角度変化を伴う・ハマグリなど)に関してはアドバイスなりが出来るのではと御受けしました。

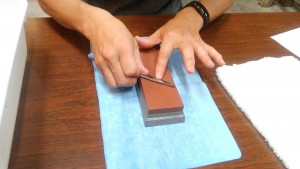

御自身は鎌倉彫りを習って居るのだが、ベタ研ぎでは木材からの抵抗が強いので改善出来ないかと思い至っての講習でしたが、初期から「短い刃渡り・狭い切り刃」の刃物よりはと、難易度が低目と思われるナイフから始めて貰いました。

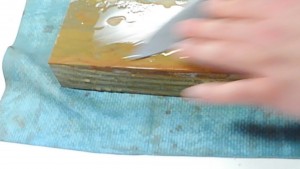

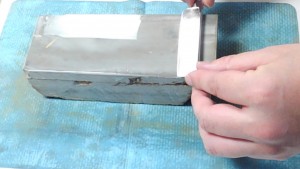

鞘付きの、所謂果物ナイフでの研ぎと成りますが、先ずは(余り切れない初期状態から)私が人造荒砥320番を用いて同一刃角・同一小刃幅の研ぎを行ない、その切れを確認。続いて砥石は変えないままで角度変化(切っ先へ向かって鋭角化・小刃の幅も漸次拡幅化)を付け、再び切れを確認して貰いました。

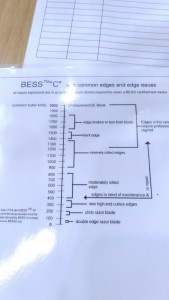

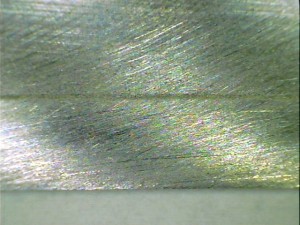

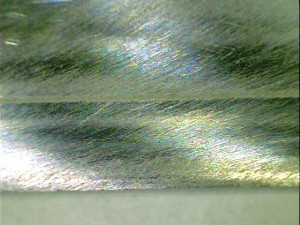

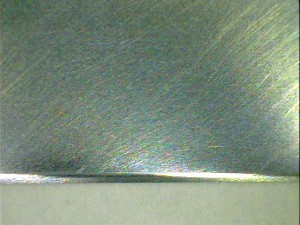

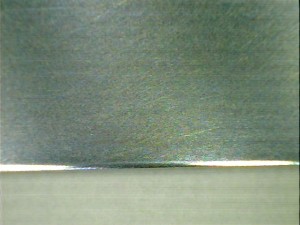

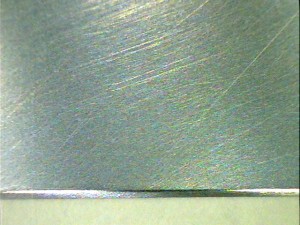

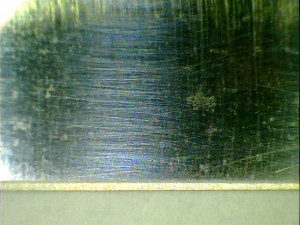

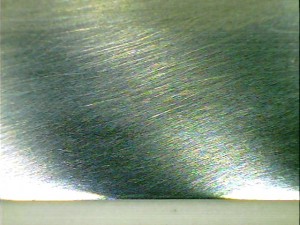

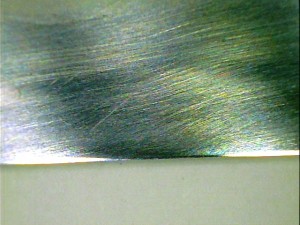

砥石は変えて居ないので、純粋に研ぎ方のみの変更による切れ加減の差が、大幅に異なる現象に驚かれた様子でしたので、其れを踏まえて実地に研ぎ指導へ移行しました。(画像は、人造中砥石を経て人造仕上げ砥石の段階。今回、初めて実践投入の新型です。ビトリファイドで6000番は珍しいそうですね。)

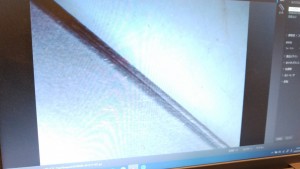

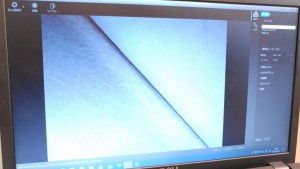

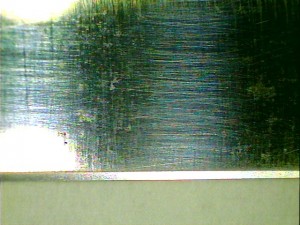

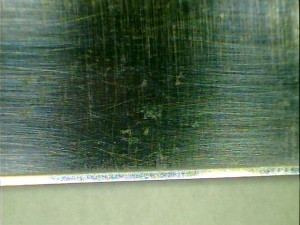

勿論、切れが落ちていた初期状態・私が研いだ状態・御自身に研いで貰った状態の各段階を、パソコンに繋いだモバイル顕微鏡の画像も活用して説明し、理解を深めつつの進行でしたが形状の変化・変化に因る狙いを即座に感得されたのは驚きでした。

しかしながら、ブログ上で何度か詳細にも解説して来た私の(実用的なオリジナルの)研ぎ方、此れを把握し切れて居なかったとのコメントを頂くに及んで、聊か以上にショックを受けました(笑)。まあ確かに複雑な工程を組み合わせて形成する形状ですので、自分でも止むを得ないとの思いは有りましたが。それでも真面目にブログを読んでいる、理解力に優れる方でさえも分かり難いのは、偏に伝え方の拙さによる所が大なのでしょう。

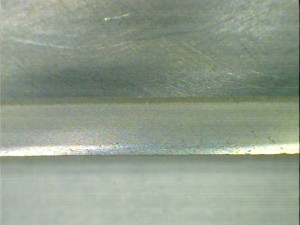

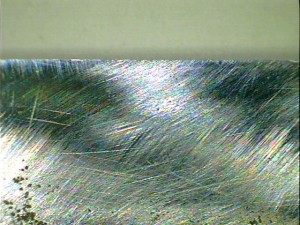

引き続き、主たる目的である彫刻刀、特に薙刀型の研ぎです。初期状態でも、そこそこ切れると感じましたが詳細に観察すると、裏押しが刃先まで届いていない・或いは不十分な平面で極僅かに角度が付いている様子。中でも切っ先は、特に裏押しの効果が期待し難い程の別角度に成って居ました。

表の切り刃の研ぎと並行して、(普通は行わない)裏押しも粗砥320番で或る程度、砥ぎ下ろします。表は刃線の一部(切っ先手前)が凸に成っても居ましたので、其れを軽減する狙いも込めての工程です。

狙いの達成まで半分程度、進んだので御自身でも研いで貰います。途中で気付いたのですが、左利き用でしたね(笑)。研ぎ始めても違和感が無かったのは、両刃の刃物を右は右手・左は左手で研ぐからでしょう。

刃物自体、峰側の厚みが上回って居るので、切っ先へ向かって厚みが増す構造ですね。抜けが良くなる為には切っ先へ向かう程に、より厚みを抜く(鋭角にする)必要が有ります。

表は、試行錯誤しつつ目的の形状に近付いていますが

裏を見ると、あたかも小刃が付いているかの様に別角度の状態

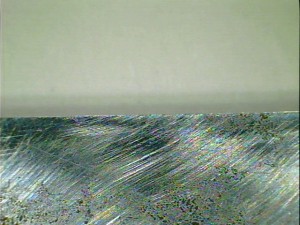

表を研ぎ進めつつ、裏も結構な頻度で研ぎますが

刃先までツライチには成り切れず

荒砥・中砥での再研磨を挟み、頃合いかと天然での仕上げ研ぎ

外観の綺麗さまでは手が回らないものの、切れる形状には近付いて来ました。

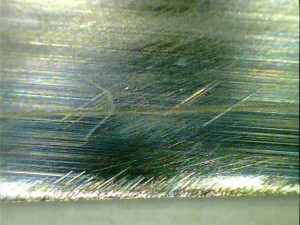

どうやら焼きの加減が柔らか目である所為か、刃先にヨレが出易い印象も。其処で砥石の方を極力、硬口で纏めようかと浅葱系統で。結果的には此れが奏功し、完全では有りませんが刃先が整って来ました。少なくとも、全体的に均一化には成功。

A様は普段使いのルーペも持ち込みで取り組まれましたが、御自宅ではモバイル顕微鏡も併用の由、想像以上に研ぎには拘って来られた事が伺い知れます。

小振りな浅葱、4種類ほどで反応を見つつ研ぎ進め、可能な限りは追い込んで見ました。

研ぎ上がりのチェックは、肉眼での光の反射・顕微鏡での拡大画像で殆ど確実に把握は出来ますが、最後に肝心の試し切りをクリアしなければ画竜点睛を欠きますね。

中硬の巣板仕上げ・硬口の巣板仕上げ・浅葱仕上げの各段階で、試し削りを行なわれましたが最後の仕上がりが最も、切れ・手応えの軽さ・材の艶に優れるとの事でした。

材の種類や刃物の個性に由っては、最終仕上げに最適な砥石が変更に成る可能性も有りますが、当日のテストでは硬く細かい砥石である程に性能の向上が見られました。

あと、A様からは水のPHを測れる様にと画像の物を頂戴しました。特に夏場の水道水に含まれる塩素が炭素鋼に与える影響を危惧する旨の記載をした、過去のブログ記事を気に留めて頂いて居たとの事で。加えて、研ぎの際に使用するアルカリに傾けた水のアルカリ加減にも注意しろとの親切に感謝です。確かに、過去には強過ぎるアルカリで皮膚を傷めた経緯も(笑)。

早速に試してみましたが現在、多用している割合では弱アルカリとの判定が出ました。普段は此のレベルでの使用が多く、特別に用心する場合は1.5倍にしています。悪くない加減かなと・・・。

おまけに、ブログの内容から甘い物が好きそうだと予想され、御菓子も頂きました。過去に食した事が無さそうな物で、有り難う御座います。抹茶風味も良かったですが、本体の生地との相性的に、より小倉風味が馴染んでいる気がしました。

A様には遠い所を御足労頂き、有り難う御座いました。砥石も御購入の上、御土産まで頂き感謝に堪えません。ただ、私の研ぎ方は実直と言えば聞こえは良いですが、只々目的に向かって地道な作業を繰り返すのみとの方法論であるので、大変だったかと思われます。

会話でも出ましたが以前の記事での記載通り、小刀等の表裏を平面にする為の苦労、その一旦なりとも共有出来たとも言えますが、身に染みて懲りられたのではと危惧もして居ります(笑)。

新たな砥石の発見と選別は続けて行きますので、今後も研ぎ・砥石関連で御役に立てそうな場合は、宜しく御願い致します。