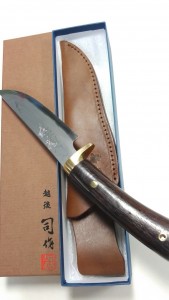

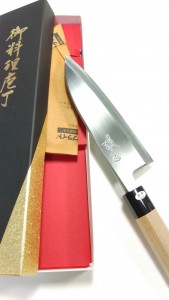

M様から司作の副え鉈の研ぎ依頼を頂きました。鍛え地の磨きでしたが、形状的には新品状態ながら幾分は表面に傷や錆が有り、何方かと言えば外観の仕上がり重視でとの事でした。

とは言え、使用に於いての性能向上を目指して形状改善、を旨とする自分の研ぎ方ですので、先ずは切り刃の厚みを正確なテーパー状に・鎬鋤から刃先へ向けて鋭角化の緩いハマグリ・刃先手前から最先端へ向けて鈍角化のハマグリに整えつつ、錆も落として行きました。

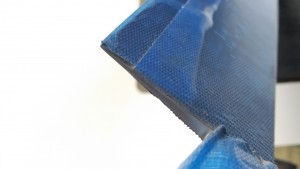

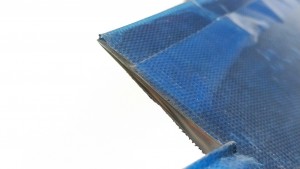

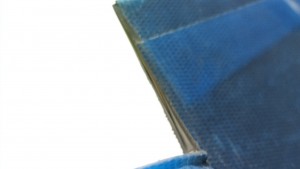

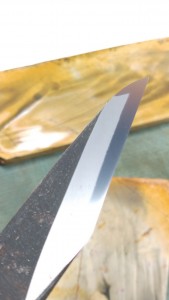

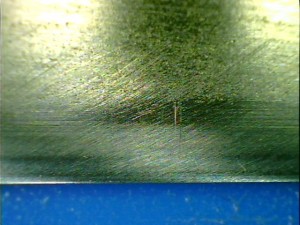

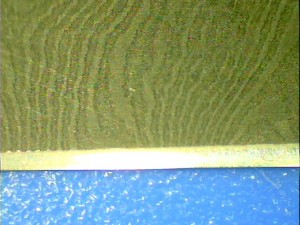

研ぎ前の状態

全体的には、不備も無さそうに見えますが。

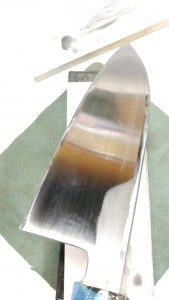

刃先手前に擦過傷と言うか、木材でも切った後の灰汁の痕跡にも見えます。あと、平も所々に傷が。

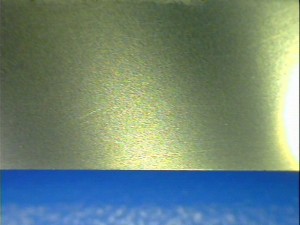

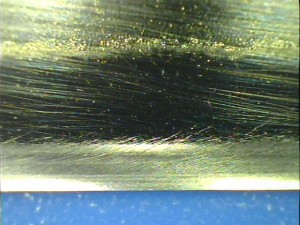

左側面と峰に錆が少々・・・ですが、積層された地金の小さな陥凹を中心に軽い腐食と言った風情。

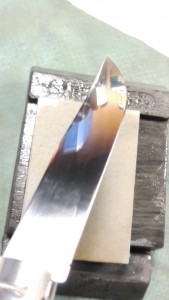

人造の1000番、研磨力の強い物から。いつも通り?左側面はフラット気味・右側面はふっくらですので、右のカーブ近辺の厚みを低減。

同じく1000番ですが、傷の浅い物。より、面の連なりと傷消しを重視して進めます。

更に、研ぎ目が細かい物で刃金部分を重点的に。此処で基本的な刃先へ向けた角度調整を終えます。最先端は、天然に入ってからに成ります。

平に関しては、特に御要望も無かったと思いますが・・・部分的に傷が気に成るのと、最終的な切り刃の研ぎ肌との違いが目立つ事を考慮し、おまけで簡易的ながら磨いて置く事に。

日野浦さんの積層には、ついつい力が入ってしまう傾向は自覚しています(笑)。先ずは人造1000番の小割りから開始です。

峰の錆を除去。

丸尾山の中硬の巣板で切り刃の傷を浅く。平も同じく、奥殿産巣板の小割りで。

丸尾山の八枚の小割りで、平と切り刃を均します。

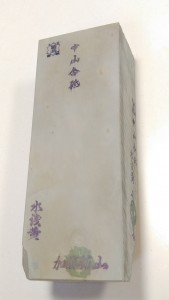

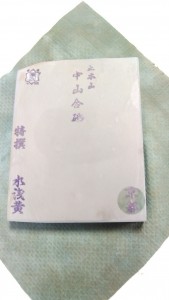

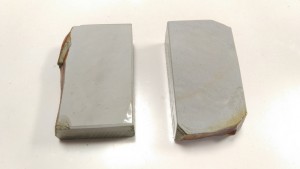

切り刃には天然の仕上げとして、中山の巣板各種。平は更に、丸尾山の千枚の小割り二種。中山の巣板でも同系統と言えど、4~5個も順に当てて行けば、僅かな硬さ・細かさの違い以上に弾力の多寡による反応の違いが相性の差となって現れますね。

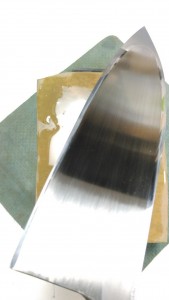

刃金部分の全体は、最終仕上げとして中山の水浅葱、二種で。

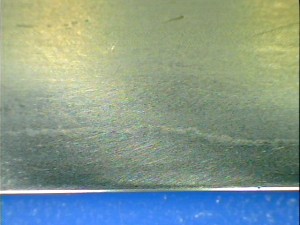

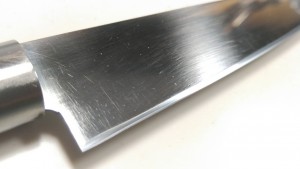

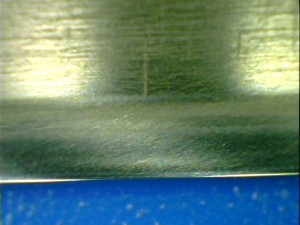

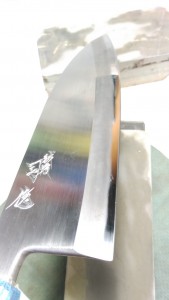

研ぎ上がり、全体画像です。今回の個体は最近の(刃金は白紙の統廃合後・極軟鋼は近年仕様)モデルでは無く、以前の物の様でしたので、10年ほど前の自分の手持ちに合わせて揃えた砥石・小割りが存分に効果を発揮してくれました。

まあ、極軟鋼の単体地金よりは、錬鉄との積層である鍛え地・雲竜の方が差異は小さいので、最近のモデルでも困る程では無かったとは思いますが。

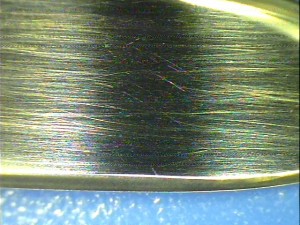

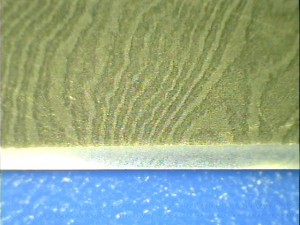

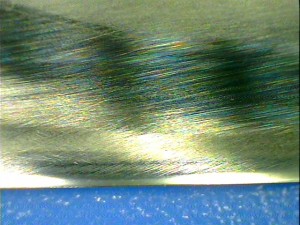

刃部のアップ

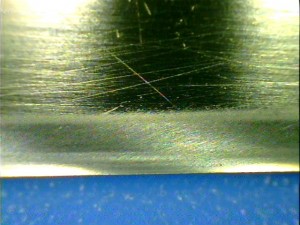

刃先拡大画像

左側面です。やはり此方側は刃金の出方が多いですね。

静岡のM様には、此の度は研ぎの御依頼を頂きまして、有難う御座いました。本日、御返送を完了しましたので、到着後に何か問題など有りましたら御知らせ頂きたいと思います。

或る程度以上の外観には仕上がっていると思われますが、形状・面の連なりを崩してまで小傷を消す方向には成って居ませんので御理解を頂けましたら幸いです。観賞用としては完璧では無いかも知れませんが、もしも何かの機会に御使い頂ければ形状の意味を実感して頂ける事と考えて居ります。内心、そんな機会が巡って来てくれる事を期待する気持ちも抱きつつの御返送でした。