天然砥石館では、砥ぎ体験・試し研ぎの他にも「初心者向け研ぎ指導」もあります。それとは別に、特に熱心な方には少し難易度の高い研ぎ指導も別日に私が直接受けています。

昨日はその二回目でしたが、受講頂いたのは一回目と同じ方。包丁の研ぎに拘って、同種でも複数本の包丁を御持参です。次回以降では、更に別種の刃物をと益々積極的でした。

刀匠による小刀製作体験にも御家族で参加下さる程、マニア気質の血筋であると御見受けするK様に、今後も満足頂ける様に努力したいと思います。今回は、二階の工事中で時折り喧しい中、有難う御座いました。

その講習前日の事ですが、土橋さんから電話連絡が。なんでも、NHKの番組の一部で流れる予定の撮影が有るとの事。付いては切るシーンが必要で手を貸して貰えないかと。

丁度平日ですが砥石館で講習が有るので、終わってからなら顔を出せますと返事をしました。しかし砥取家に着いても撮影が押しているのか、大分待ってかのロケ班の到着となりました。

砥取家での撮影開始時は未だ、少し寒い位でしたが遅れ遅れで進んだ撮影の後半に手がかかじかんで、切り難い事夥しい状態に成ったのには閉口しました。

撮影を横目に頼まれたのは又、100均包丁な訳で。新品と研ぎ後の切れ味の対比を出したいと。切れの差を見たいとなると、何故か此の流れに収斂して行きますね。他の案も出すのですが・・。

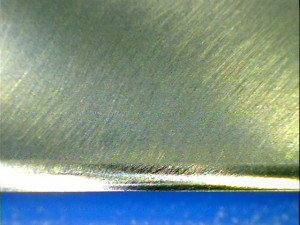

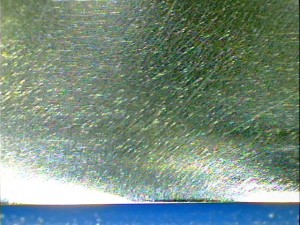

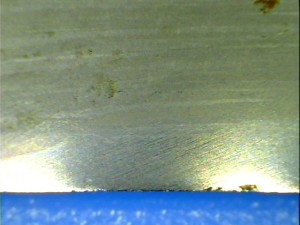

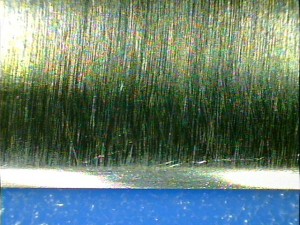

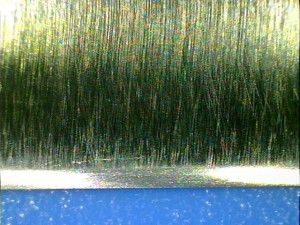

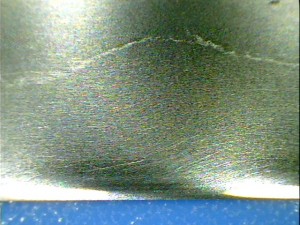

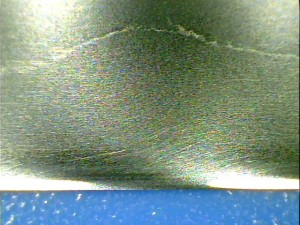

カメラのアップで研ぎ前後の刃先画像が出ましたが違いに驚いてくれました。本当は、現場でのお急ぎ研ぎなので傷消し等は充分では無かったのですが。

一番困ったのは十数年振りに胡瓜のスライス速切りで、三分の一か半分かと、終了指示が出るのを窺いながらでしたが一本全部切るまで続きました。しかし逆に、余り勢い込んで怪我をしなくて良かったです。

切る場面ではアボカド(種ごと)からカボチャ、トマト輪切りや食パン切り分け等も行い、包丁の向き不向きは有れど何とか熟せました。一応、比較対象として自作菜切りも使いましたが、どれが何処まで反映されるか分からないのがTV番組ですからね。

ただ、最近では100均包丁を研ぐ奴とのイメージに成っていないか心配です。それ程、顔や名前が出ていないし、今回も恐らく食材と私の手元しか映っていないので杞憂だとは思いますが。

帰宅後、使用した菜切りを研ぎ直す前に料理を一つ、やっつけておきます。残っていた材料的に、豚汁でした。

促成熟成の折浜を水から

反応が速く、火にかける前から1~2分でエキスが滲出(上部左側)

人参とジャガイモを先行

温度が上がった所で玉葱を追加

沸騰した所で豚肉と酒・塩を投入

味噌は、器(供する容器)で混ぜます。白・黄色の味噌をベースに、赤色系統を追加しました(中央左)。混合済みでも混ぜながらでも良いですが、アクセントは白胡椒が安定でしょうか。

使用後は切れの回復と、錆・変色を落とす為に御手入れを

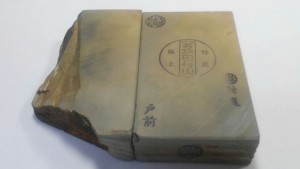

講習や100均包丁研ぎと活躍してくれた砥石も面直し。その途中で菜切りも砥ぎ上げておきました。

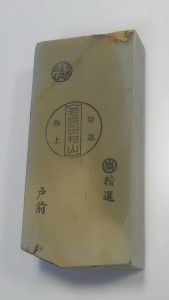

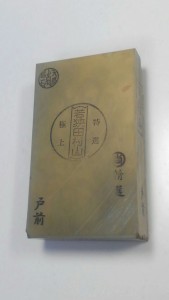

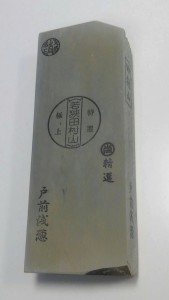

因みに、前記時で記載漏れだった以前からの手持ち田村山は上の浅葱。硬さ・細かさ・砥ぎ易さで、一つ前の白巣板と共に砥石館に「講習用砥石群」として独自に準備してあります。

時折り、体験用には飽き足りない重病の方が来られるので、其の時には参考にと出したりしています。中山・大谷山・御廟山なども有るのですが、立派なサイズ・形状で無くても良ければと云う感じですね。