昨日の昼過ぎに、偶々ですが私の出られるタイミングで電話が。講習の問い合わせで、明日か明後日に希望との事。何とか双方の時間や予定をを繰り合わせて本日の午後、受講して頂きました。

九州に在住ですが、大阪に里帰りでしたかM様は、柳二本と出刃を御持参で。切れの説明と実演をしていると、研ぐ前と後で刺身を切って見たいなと。此れ又、偶々ですが天然のハマチの柵が有ったので切って貰う所から始めました。

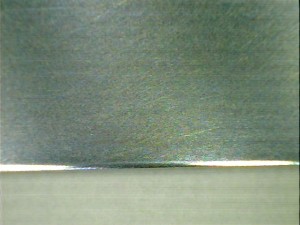

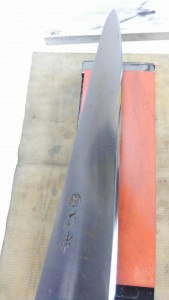

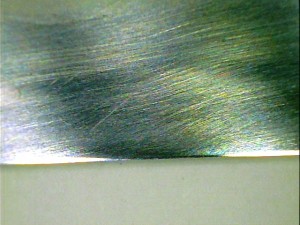

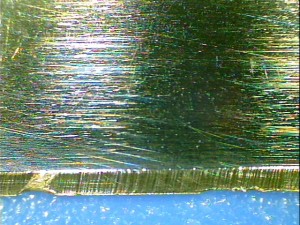

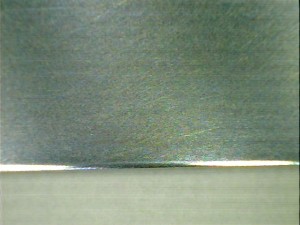

研ぎ前の状態。左は、玄海さんの河豚引きだそうで。右の柳も、恐らく作者は同一ではと。此方は結構研ぎ減って居り、練習用にしているそうです。

右上に見切れているのは、私の18cm正夫で状態の悪いのを直し直し使っている物です。

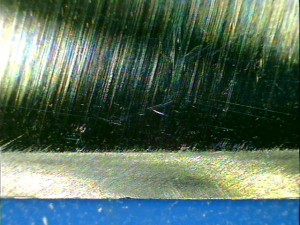

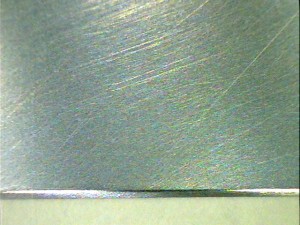

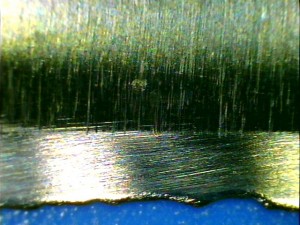

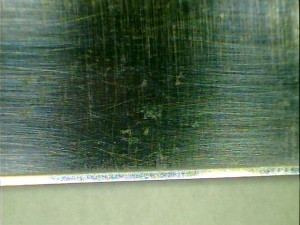

刃先拡大画像。ほぼベタに糸引きですが、角度にブレが見られます。加えて、切り刃の厚みにも不均等が。河豚引きには切っ先カーブ手前にS字状と云うべきか、凸部が二か所と間に凹。柳はカーブ辺りに緩やかな盛り上がりと言った所。

その所為も有って、私の正夫(短い上に鈍角)に比べて刃渡り・鋭利さで有利な筈の河豚引き・柳ともに切れが鈍く感じたと。加えて、切っ先周辺の切れに格段の違いが有り衝撃とも。

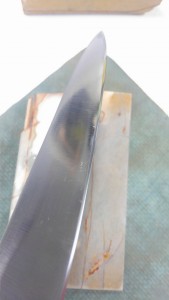

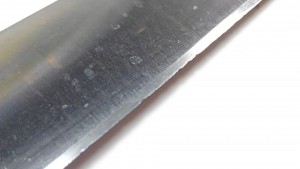

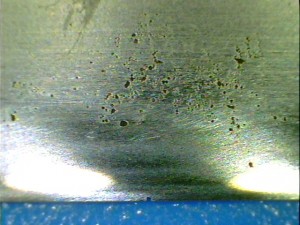

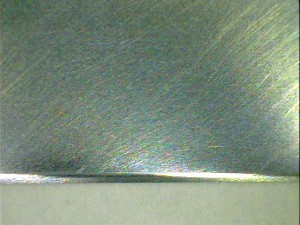

上画像が、私の正夫。30年以上前に、初めて和包丁を買って見た物で、可成り安価でした。刃体の精度も甘く、焼きも甘いので常に修正研ぎが必要+鈍角仕上げで無いと刃先が捲れる始末。

但し現在は、適した研ぎ・砥石により、目の前で荒っぽく氷を削ってから紙を切って御覧に入れた通りの性能を発揮しています。

M様にとっては客観的な情報や、既成概念から予見される結果と異なる体験に、悔しくも有り興味深くも有りとの事。一概に、薄く鋭利にしさえすれば切れる訳では無いとの事前説明に、納得の様子。

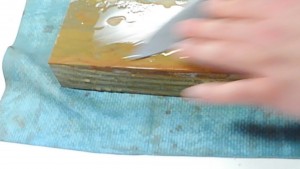

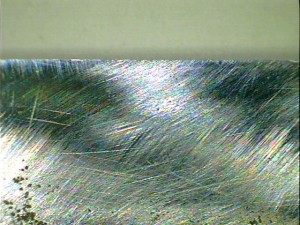

私が研ぎの説明と凹凸の均し方を例示をした後、御自身でも切り刃を整える研ぎを実践。敢えて残存させた痕跡を仕上げて貰いました。

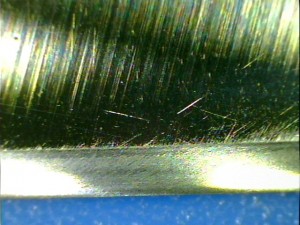

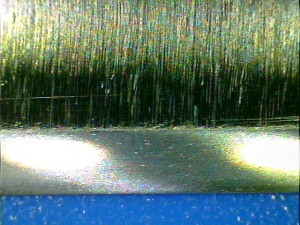

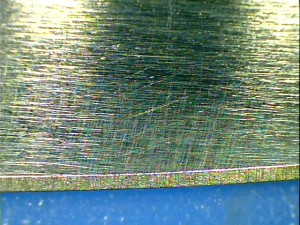

切り刃の後は、糸引きでの角度維持や砥石の使いこなしも。思っていたよりも安定していないと御理解して頂く為に、拡大画像も併用しながら練習。

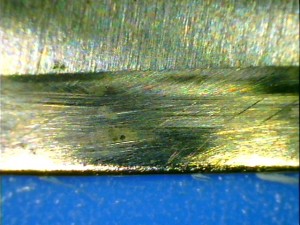

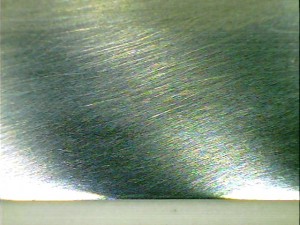

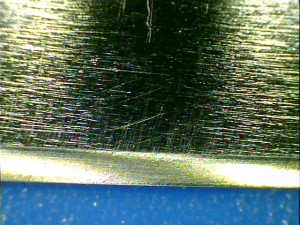

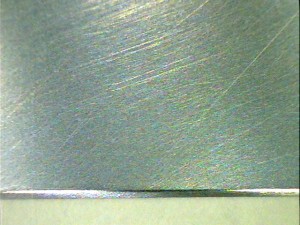

徐々に刃先も揃って来ましたが、意図せぬ多段階の当たり方を払拭するのは今後の精進を期待ですね。以下の画像は、私の修正研ぎも含んだ刃先です。

河豚引きの方が、若干ですが鋼の状態が良い様子。紙を切るテストでも良好だった様に見受けました。

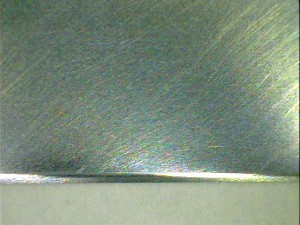

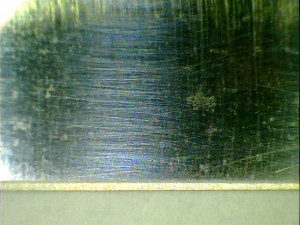

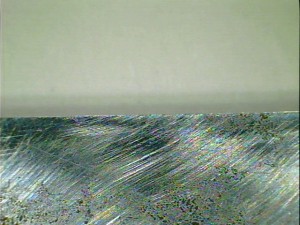

研ぎ後です。切り刃の厚み調整と、刃先の糸引きの状態も先ず先ずに。

折角なので、少し比較実験を。切れで河豚引きに劣る筈の、研ぎ減りして刃幅狭く切り刃鈍角の柳ですが、刃先の調整だけで河豚引きに迫る切れが出せるのか?刃元から切っ先へ向けて角度変化を加えます。元は、45度の一律でしたが可変に。更に、刃先から少し後方もなだらかに切り刃に繋ぎます。結果は、遜色ない切れ・・・と言うより刃の入り・抜けが良く手応えが軽いと。双方、講習前より格段に改善されているのは同様ですが。

しかし総合的な評価では、複雑な研ぎを駆使し最も多機能を盛り込んだ私の正夫が際立って居り、その値段分を鑑みるに(私のは数千円でしたから数十倍になりますね)大差が付く筈の性能差を、逆転させる事が砥石と研ぎで可能だと御理解頂けました。

M様には、自宅まで御越し下さり有難う御座いました。少し想像以上の内容で複雑な心境に成られたかも知れませんが、本来の仕立てや成り立ちでは御持ちの包丁の方が圧倒的なアドバンテージが有りますので、じっくりと安定した研ぎを心掛けて頂ければ納得の性能を見せてくれる筈です。

練習に当たっての御質問なども御待ちして居りますし、今後も御役に立てる様でしたら宜しくお願い致します。