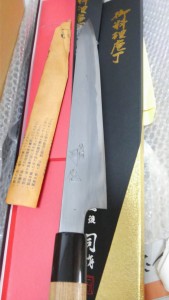

京都で行なわれた博物館会議に、砥石館もブースを出していたのですが其の際、御来訪を頂いた方の中から先日、研ぎの御依頼を頂きました。

近所と言っても良い距離から御送り下さったI様ですが、左利き・右利き双方の御二人で使用中との事。なるべく、偏りが無い方向で仕上げようと考えて砥ぎました。

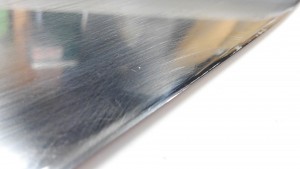

研ぎ前の状態。炭素鋼の刃金を、ステンレス地金で挟んだ三層利器材の三徳ですね。炭素鋼の部分(刃先や峰・マチの断面の中央)に錆が見られます。

刃先の欠けや摩耗は、酷いと言う程では有りませんが刃線は白く見えています。

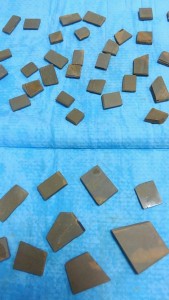

刃先だけの研ぎで済むと思っていたのですが、平や切り刃を軽く磨くと、切っ先付近の切り刃(地金部分)に厚みが残っているのが気に成りました。人造砥石で研ぐ前に、人造の小割りで大まかにですが均し研ぎ。

其の後は、400番⇒1000番⇒3000番と上げて行きます。小割りの終了段階で安心してしまい、画像は撮り忘れです。

天然に移行し、中硬の巣板⇒中山の合いさっぽい物で仕上げ⇒奥殿の天井巣板超硬で最終仕上げとしました。

人造で研いでいる段階では鋼の質も結構、硬さを感じていたのですが、仕上げに掛かると若干の粘りを感じました。研磨力の強い砥石・圧力を掛ける研ぎ方では、返りの処置が厄介な傾向。ですので、今回は掛かりを犠牲にする事なく、刃先を軽く滑らかに研げる奥殿の天井巣板超硬を選びました。

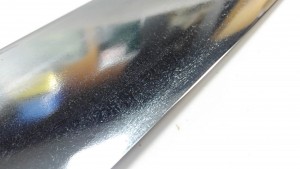

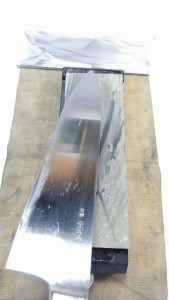

研ぎ上がりです。

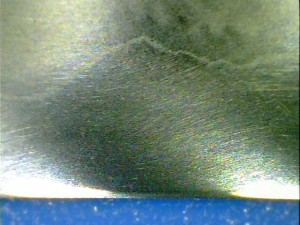

刃と地の境界は、錆の痕跡が残存しますが無駄に減らしたく無かったので研ぎは、此処までで留めました。

切り刃の地金部分はベタに近い研ぎ。刃金部分は刃先に掛けて、鈍角にして行くハマグリ。地金・刃金共に、切っ先方向に向かって厚みを減らしています。

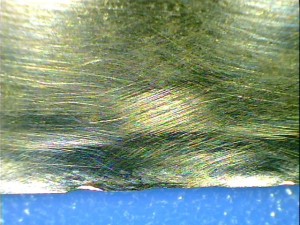

刃先拡大。

切り刃その物の刃付けが元来、右側の厚みが多くなっていましたので、左右均等に近付ける為に左の切り刃を研ぐ割合を減らしました。

I様には、ブースに御越し頂くのみならず、研ぎの御依頼まで頂きまして有難う御座います。当日は、可成りの方々に説明やデモンストレーションをしていたのですが、其の中の幾人かでも砥石や研ぎに関心を持って頂ければとの思いでした。

実際に、依頼をしてみようと思って下さった方が現れた事は、感謝の念に堪えません。仕上げた包丁が御好みに合って、御使用上でも有用で有りましたら幸いです。