メールにて、砥石の御希望や問い合わせを頂く事も有るのですが・・・先方の知識や経験によっては、共通の理解を足掛かりに、返答した内容が伝わったのか不安に思う事も有ります。

出来れば、やはり幾らかは砥石を触って見た・刃物を研いで見たと言う経験や、文章・動画を見ての知識も御持ちであれば祖語を来す確率も低いのかなと考えていました。

五月の初旬からのメールによる遣り取りを通して、奥殿産の巣板二種を試して頂いて居るのが東京(だったかな)のT様ですが、既に結構な砥石と研ぎ経験を御持ちの様子。更に追究しようとされている中での、疑問点の妥当性や御質問の適格性に感心させられましたので、思いを同じくしていらっしゃるかも知れない方々への参考に成ればと、承諾を頂いた上で抜粋してみます。飽くまでも、私の分かる範囲と一つの解答例では有りますが。

先ずは、その前段の研ぎ関連に付いてです。

いつも研ぎのブログを拝見して勉強させて頂いております。 天然砥石の研ぎに興味があるのですが、 経験も知識も少ないため、 村上様に見繕って頂くことができないかと思い連絡させて頂きました。 白一の水本焼きの筋引きに使う天然砥石を探しています。 人造の#8000と中山の戸前(先日思い切って購入しました。)を繋ぐ巣板があればと思っているのですが、 どうような砥石が合いますでしょうか? HPを拝見して、奥殿のものが気になってはいるのですが、 恥ずかしながらどういった物が合うのか分からないというのが正直なところです。 不躾なお願いで恐縮ですが、 上記の用途に合う砥石を見繕って頂くことは可能でしょうか。 ご検討頂けると幸いです。 よろしくお願い致します。

T様 御問い合わせを頂きまして、有難う御座います。 御話しの砥石ですが、(取り掛かっている研ぎが一段落してから成りますので)次に選別に行く事が少し先に成りそうです。余り御急ぎで無い様でしたら次回に出掛ける際、探して来たいと考えて居ります。 其の場合でも、探す砥石の方向性の把握が出来ていた方が良いのですが・・・お使いの戸前の硬さや細かさ・巣板で研ぐ際の砥石への当て方・刃物の硬度や組織の状態、等は実際に触って見なければ細かい所までは難しいでしょうね。其処で、私が平均的に見て最終仕上げ直前に使う砥石として十分な硬さ・細かさだと感じる質で、満足出来うる難点の少なさの砥石を目指す事に成ると思われます。 其れとは別に、御希望のサイズや価格帯に付いても御聞きしてから選別に当たるべきでしょうから、其の辺りに付いても御連絡を頂けましたら幸いです。 村上浩一

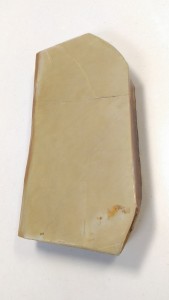

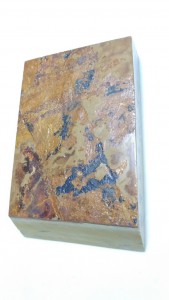

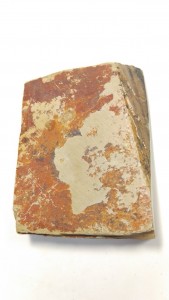

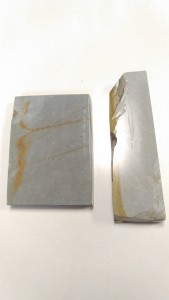

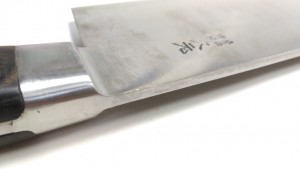

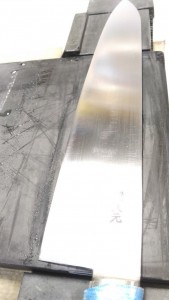

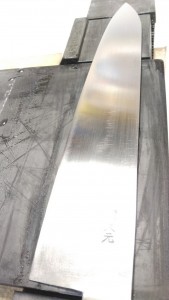

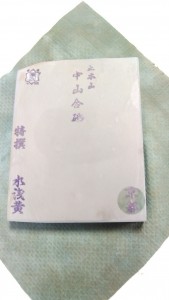

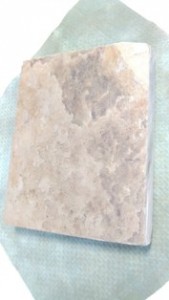

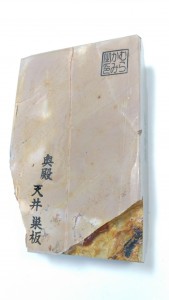

村上様 さっそく御回答下さり、ありがとうございます。 はい、特段急いではいませんので、次回の御選別の際に探して頂けると幸いです。 中山の戸前については、砥取屋さんで購入したのですが、土橋さんによると、 「硬口のスタンダートな黄板です。鏡面仕上げが可能。砥ぎ難さもなく名倉がなくても砥ぎ出していただけます。反応も良好で真っ黒な研ぎ汁が出ます。」とのことでした。 自分で使ってみた感じとしては、田村山の戸前浅葱よりはややクッションを感じます。 御選別の参考になるか分かりませんが、 白一の水本焼きは池田美和さんの作です。 他に高村刃物製作所のSG2、ツヴィリングZDP189を研いでいますが、この二つの間くらいの硬さかな、と感じています。 大きさについては、例えば使っている田村山の砥石が140×76×23mmですが、あまり大きく腕を前後して研ぐタイプではないので、この大きさで十分対応可能です。 (中山の戸前は180×68×35mmですが、だいぶ余裕を感じます。幅はこの68mmで十分に感じています。) 価格帯としては、逆に質問になってしまい恐縮ですが、上記田村山くらいの大きさで、砥面の状態のいいものですと、一般的にどの程度を考えるとよろしいでしょうか。実用重視で、美観的なものはそれほど求めていません。 上手く言葉で説明できず、申し訳ありません。 参考まで、中山の戸前と刃物の写真を添付致します。 どうぞよろしくお願い致します。

T様 御返信を有難う御座います。 幾分は、印象が掴めました。硬口と言っても、砥取家での基準とは(一般に出回っている大多数の)中山の基準・(中山を含む)本当の東物の基準ともに、一様では無いみたいです。若狭の硬さの分布と云うか範囲のグラデーションの方が、東物に近いと感じます。あと、地金が良く下りると黒々しますが、刃金では灰色なので色で下りを判断し切れなかったりしますし、仕上がりの細かさには関係しない場合や反比例する場合もあり、一概には性能の指標に成らなかったり。 炭素鋼の包丁で鋼材の硬さは、ロックウエル硬度で62前後だと思いますが、64を明確に上回って来たら天然で研ぐのが厳しく成ったりする様ですが、其れよりもクロームたタングステンなどの添加物の影響で滑ったり対摩耗性が高く成ったりする事が厄介だと感じます。其れでも、高性能且つ相性の良い天然ならば何とか成るものですが。 価格は、産地や山に依るとは思いますが・・・一般的に(間違いの無い品質の)レーザー型なら、一万円から一万五千円くらいでしょうか。高性能・希少価値(希少な層・色や柄)・面積増大・厚み増大によっては、二万円や三万円も有り得るかなと。八十型も、前記に準じると思われますが、多少は御手頃感が増すかも知れませんね。逆に、形状が不定形・面積減少・厚み減少であれば、一万円を切って来る事に成ります。 上記の内容から、過去にもレーザー型メインで選別に当たる事が多いので、其の線で狙うのが妥当かなと考えて居ります。 村上浩一

村上様 実物を御覧に入れずに判断して頂くのはなかなかに難しいですね。 私に知識や経験があれば、必要な情報をお伝えできるのですが。 HRC66と表記されていたZDP189でも 今のところ中山の戸前で研ぎ難さは感じませんが、 その直前にサンプルで頂いた白巣板を挟むか、 刃の黒幕の#12000を挟むかで、最終的な切れ味が大きく異なる気がしており(白巣板の方が切れる)、 天然砥石初心者としては難しさと奥の深さの一端を感じでいます。 形としては、レーザー型や80型であれば私の用途では十分と感じました。 値段としては基本的に2万円以下で、もし高性能な掘り出し物があれば3万円までで、という形でお願いできれば幸いです。 情報が少ない中で恐縮ですが、 村上様が妥当と思われる線で選別をお願い致します。

T様 いえいえ、どんなに詳しい者同士の話しでも、或る程度は過去の経験・知識を元にした類推や仮説を基に成り立っていますので、最終的には現物を確認しないと正確性は確保できないでしょう。従って後は砥石の方で、ストライクゾーンの広い(扱い易さも併せ持つ優秀な)性格の物を見繕う事でカバーかなと思います。 ロックウエル硬度で65前後に成ると、所謂硬口の砥石では硬い者同士での滑りが発生し勝ち・引け傷が入り勝ちだったりします。そうならない為には、無難な砥石(柔らか目・弾力を備える)の選択が必須に成る場合も有ります。そういう意味では、硬口・超硬口は狙わない・弾力を伴って居る硬口を狙う、が最適かも知れません。例えば若狭の砥石は硬さの割りに、全体的に弾力が強いと感じますが・・・私の手持ちの(自作)カウリXナイフに適するのは若狭の戸前浅葱でした(全部を試したわけでは無いですが)。 御希望の砥石のサイズや形状・価格帯は把握できましたので、其の線で選別をと考えて居ります。また、研ぎ講習にも御興味が御有りとの事ですので、御都合の良いタイミングで御連絡を頂けましたら、双方の予定を擦り合わせて対応させて頂きたいと思います。ただ、私は単なる民家の自宅で細々と(基本的には送って貰った刃物を研いで送り返すだけの)仕事をしており、特殊な機材や設備も無いですし、整理整頓が成って居なくて居住性も悪い場所ですが、それで問題が無い様な方々には御来訪を頂いております。其の辺りを御理解の上で御越し頂ければ幸いです(笑)。 村上浩一

村上様 カウリXと若狭戸前浅葱、 硬いもの同士で直感的には研ぎが難しそうですが、 相性とは不思議なものですね。 もちろん村上様の腕があってこそなのでしょうが、 私の持っているZDP189と若狭戸前浅葱だと、微細なカエリが出るのですが、切れ味は思ったほど上がりませんでした。 精進したいと思います(笑)。 1つ教えて頂きたいのですが、 HPを拝見していると、人造の小割りの砥石を使って、 細かい厚みの調整や傷消しをされているようですが、 このようなものはどうやって作ればいいのでしょうか。 私のように週末に切れ味が落ちた際に研ぐ程度だと、あまり砥石も薄くなりません。 村上様から購入させて頂いたりすることはできますでしょうか。 もし可能であれば、基本的な使い方と合わせて教えて頂けると幸いです。 独学で本やHP等から勉強している者としては、 ぜひ研ぎの基本や目指す方向の御示唆を頂ければ こんなにありがたいことはないと思っています。 状況が整って、伺う機会が持てることを楽しみにしています。

T様 高硬度の刃物への無難さは、守備範囲が広い・優しく受け止めてくれる事が多い、若狭の砥石ならではかも知れません。その代わりに、「どうしても此の刃物の最高性能を引き出すのに必要」な砥石として確立された相性を見せる事は稀との印象も。 実は、私も(流行らない研ぎ屋ですので)薄くなった砥石を多数、容易に手に入る訳では有りません(笑)。付き合いのある、月山さんから砥石を喰購入する際などに貰ったりしていました。唯一、自分で減らして小割り迄に到達したのは、研承の400番だけでした。もしも小割りが、少しで良いのであれば選別して来た砥石と同梱して御送りしますが、使い方としては一概には言えないと言いますか・・・通常の砥石で研いだ後に、厚みの有る部分を狙って(案外難しいのですが。加減を誤ったり周囲も一緒に削って仕舞ったり)。 兎も角、もしも薄い砥石が手に入ったら、ダイヤモンド砥石の角を(長辺で鋸を掛ける様に)砥石に当てて溝を作り、其れをガイドにして折ります。最後に、面取りをしたら好みの薄さまで擦り合わせれば完成です。 やはり、実際に現物の刃物の状態を確認し、使い手の考え・使い方を反映させるべき手法を説明・実演しなければ伝わり難いと思います。直接、御指導できる機会を持てるのが望ましいですね。拘りや、上昇志向の有る方の手助けが出来るのは、私自身が研ぎを向上させられるのと並んで、嬉しい事ですから。 村上浩一

村上様 丁寧に小割りの作り方を教えて下さり、ありがとうございます。 研承の斬の#400は私も使っていますが、他の荒砥と併用していることもあり、 薄くなるまであと数年はかかりそうです(笑)。 白一の水本焼きの筋引きは、かなり分厚く仕上がってしまい、 ひたすら自分で厚みを抜きながら使っています(機械研ぎでは折れる可能性があるとのことでした)。 左側面は特に厚みのムラが大きく、その厚みと傷のならしのため少量で構いませんので御恵与頂けると大変助かります。 新品の本焼きの厚みをひたすら自己責任で抜くという、 色々な意味で恐ろしい作業もあと一息というところまで来たように思います。 鏡面化と波紋出しも、不恰好ながらなんとか形になってきました。 御指導の際は、ぜひ併せてアドバイスを頂ければ幸いです。

村上様 実は多段階での研ぎについてはよく理解できていないというのが、正直なところです。 しかもそれを小刃の中で圧縮して実現するとなると、ある種神業の様に感じます! 私の白一の筋引きで行おうとしている研ぎ方を言語化してみると以下の感じかな、と思うのですが、もしアドバイスいただけると幸いです。 (刃先の多段階の鈍角化等は今のところ作業がイメージできておらず、エッセンスのほんの一部でも取り入れられないかという話ですが…) 【側面の厚み抜き】 ①厚み調整で荒砥や中砥をベタっと側面に当てる際に、顎から切先に向けて徐々に角度を変える。(切先に向かってテーパーを作る。結果として切先に行くにつれ、包丁の柄尻が少し上がる形で砥石に当たる。) ②①の研ぎを刃先(刃先そのものは当てない)から峰にかけて(包丁の幅の2/3ほどの範囲)、やや角度を変えながら2,3段階で行い、側面を緩やかな蛤にする。 【小刃周辺の研ぎ】 ①#1000で刃先を研ぐ(この際、切先から顎に向けてやや角度を立てていく) ②①で出来た小刃の段差を取るように、少し角度を寝かせて研ぐ(刃先には当てない) ③②で出来た小刃の段差を、さらに角度を寝かせてとぐ(刃先の鋭い蛤にする) ④#3000、#8000で、#1000でついた全体の傷を消すように、多段階で角度を変えながら研ぐ(刃先の角度は#1000と基本的に同じ) ⑤天然砥石で刃先のみ研ぐ ⑥糸刃をつける これすらどこまで実際に形にできているかは疑問ですが…。今後の方向性の道標として、なにかアドバイスを頂ければ幸いです。

T様 お書きの研ぎ方は、充分に内容が濃くて多様な性能を狙える仕上がりに成るのではと思われます。切れに関するアドバイスならば、その必要性も低いのではと(笑)。私の方法は、(鎬から刃先方向への主たる鋭角化ハマグリと刃先周辺のの副ハマグリに加え)更に顎から切っ先方向へのハマグリの三通りですので、面倒ですが多目的化としては更なる効果が見込めます。面倒ですが(笑)。 お書きに成って居る内容が実現出来ているならば、既に相当の性能を発揮できている筈ですが、其れは切れ(走りと抜けを包含した)に付いての性能ですね。其処まで出来ている、研ぎを生業にしている者・包丁に拘っている料理人でも実現出来ているのは幾人いるでしょうかと言ったレベルで。もしも、永切れを重視するならば私の研ぎ方に近く成るのだと思って居ます。 以下は御覧頂いた事があるかも知れませんが、私の研ぎ方の効果が分かり易いと思われる動画を紹介した記事です。日野浦さんとの会話で、「焼きが甘い昔の?刃物でも、研ぎ方と使用する砥石次第で切れと永切れを実現できるよ」「そんな事を鍛冶屋に言ったら、否定する奴も出るぞ」「いや、証明して見せてやるから大丈夫」との流れを踏まえ、動画をアップした物です。粘りの有る厚い素材(此処では新聞の束の捩った物)・硬い素材(此処では氷)・柔らかく滑り易い素材(此処ではナイロン袋)を、切る順番も刃をヘタラせるテストの後で切れを要するテストに臨む形で実施しました。 http://togiyamurakami.jp/blog/?p=7131 村上浩一

村上様 私の研ぎの方向性が間違っていない様で安心しました。 しかし、私の研ぎ方でも正直すごく時間と労力がかかかるのに、村上さんの3D的な立体的な研ぎはさぞかし手間がかかるのではないかと思います。 正直料金が安すぎなのではと勝手に心配になってしましまいます(笑)。 今日はZDPの包丁を研いでいました。 だいぶ短くなっているため、切先が上がり気味(もっと峰側からも研いでおけばよかったと少し後悔)でR付近の側面に厚みが出ているのを抜こうとしていたのですが、すっかり腰が痛くなってしまいました。 村上様もどうぞ身体にはお気をつけ下さい…。 新聞の束、氷いずれも切ったこともありませんでした。 刃が一瞬で鈍りそうに思いますが、そのあとナイロン袋が切れるとは! これが刃先の多段階の鈍角化や刃先への鋭角蛤の効果なのでしょうか!? 素直に驚いています。

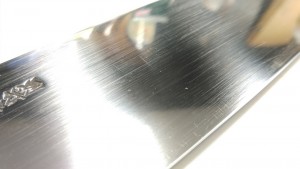

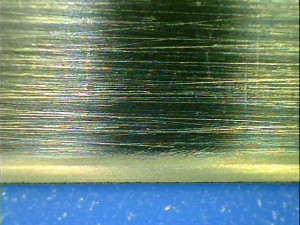

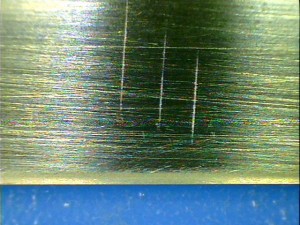

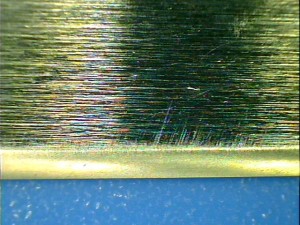

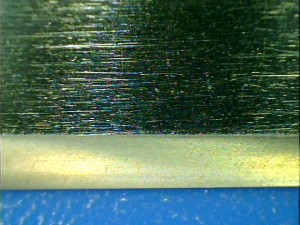

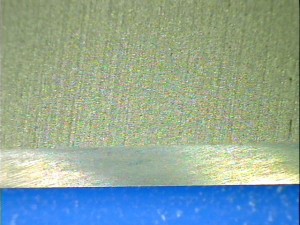

T様 研ぎ方の実際は、そういう感じだと思います。私のブログで拡大画像も出して居るのは、(刃先まで欠けやムラ・大きな研ぎ目が無いのみならず)刃先に縞々が出ているのを示す為でも有ります。ワザと残して居るのですが、それは200倍以上で無いと分からないレベルで角度の研ぎ分けをしている事の証明の為です。刃物の厚みや元の形状にも因りますが大抵、縞々は五本前後は付いており、殆どは刃先へ行くに連れて等高線が狭まっています。一定の幅では効果が低いので・・・そして、切っ先へ向かっては其の幅が広まって行きます。

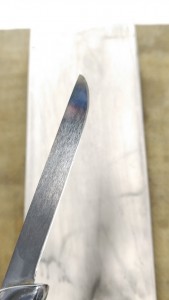

村上様 写真拝見しました。 すごいですね!こんなにくっきりグラデーションのようになるとは! このようなことができる技術をお持ちだからこそ、長切れと切れの両立ができるのですね。 そんな後にお見せするのは恥ずかしいのですが、私も写真を撮ってみました(笑)。 スマホで倍率を最大にしてみましたが、手ブレが酷くてすみません。 刃境から刃先までが2mm強で、刃先1mmほど色が変わっている部分は天然砥石の跡です。 刃境より峰側はペーパーの#800までしか当ててないので汚くてすみません…。 一つ目の写真(どちらも同じ包丁ですが)は天然と刃境の間にも線のようなものが出ていて。これは、研ぎ傷を消し切れていない証拠になってしまいますね…。 刃先の拡大写真を撮って見たのは初めてですが、なんか恥ずかしいですね(笑)。 笑って見て頂けると幸いです。

T様 研がれた刃先の画像は、既に充分な状態かと思われますが(笑)。欠けや捲れが無く、研ぎ斑・大きな研ぎ目も無いのであれば、後は使用時の負荷に対して角度の適性かどうか次第でしょう。包丁類での研ぎとしては、不満の無い出来と言えると思います。 私は、包丁とアウトドアナイフ類(鉈を含む)が両輪みたいに使用・研ぎを進めて来ましたので、どうしても木材相手でもヘタらない刃先と切れの両立を求めてしまいます。結果的に、俎板への接触・カニの殻などへの対処にも成って居ますが、基本的にオーバークオリティだと自覚している研ぎなのでしょう。ですので、通常使用の想定であれば必ずしも私の研ぎ方が出来ないと行けない訳でも無いかなと(笑)。慣れるまでは、とてつもなく面倒で手間暇が掛かり過ぎますしね。初心者などは良くある失敗例で、刃先を鈍角にし過ぎて切れなくなった・・・とか聞くと、さも有りなんと。でも、本当に正確な角度が出せて居るなら、最終刃先角度は可成りな鈍角でも切れるんですけどねえ、例えば70度や80度でも。 村上浩一

村上様 それなりに研げているようでホッとしました。プロの方に言って頂けると少し自信になります(笑)。 はまぐり状の研ぎ方については、あまり情報がなく困っていました。 ローリングして研ぐ(刃先最先端以外)と聞いてやって見たこともありますが、なんというか手癖で研いでいるような気がしてしまったり。あまり応用性がないような気がしていました。 村上さんの、多段階での角度変化やそれによる縞々の幅で自在にカーブを描くというような研ぎ方は、そのような中でとても驚きで、またストンと腑に落ちるものがありました。 鈍角でも切れるというのは、やはり研ぎの際にどれだけ精緻に角度維持ができるかが重要ということでしょうか。 今回は刃元最先端で30°×2くらいで研ぎましたが、刃先の切れもそれなりに出ているように思います。 こんな立てて研いだことは糸刃以外ありませんでした…(笑)。 たしかに包丁でそんなに硬いものを切る機会は私はありませんが、それ以上になにか研ぎ方全般に通じるアドバイスを頂いたように感じています。 ありがとうございます。 筋引きの方については、右側側面のはまぐりに対して、左側はフラット気味に研がれていてどうしようかと思案しています(特に要望してはいなかったのですが。)。 フラット気味だと、裏すきがないせいか張り付く傾向があるようで…。 左だけ鏡面をしないとかもあるのかもしれませんが…(笑)。

T様 私も、ローリングやしゃくり研ぎ、等といいつつ(凹んだ砥石の方がハマグリが簡単だのナチュラルハマグリと表現する迄も有り)不作為・無自覚なラウンド形状をしているのを見聞きすると、脱力感に襲われます。人間の頭が有るなら、少しは計画的・帰納的な意図を持って取り組むべきでしょうと。ましてや、其れがプロの研ぎ師(私は飽くまでも研ぎ屋を自称しています)とか刃物屋の代表などが行なって居るのを見れば悲しくも成ります。 鈍角で切らせるには、一にも二にも角度の正確さですね。刃物にマグネットで付けて、三次元的に角度のブレを測れる機会が有りますが・・・私の場合、研いで居る時の動きとしては二度前後のブレでした。 筋引きでは、少し工夫が要るかと思われます。其れこそ、効果的なハマグリが便利ですが更に、性能向上を狙うなら切っ先へ向かう鋭角化でしょうか。

村上様 2°ですか! 私は測ったことがないので分かりませんが、少なくともその数倍はブレてそうな気がします。 前後に大きくスライドし過ぎず、角度を保つよう気をつけていますが、特に左手での研ぎはブレてないかあまり自信がありませんね…(笑)。 はまぐりに限らず、論理的に説明されていないものは多いですよね(私が無知なだけかもですが)。 片刃の方が切れるというのもその一つですが、村上さんの説明を見てなるほどと感じました。あとは同じ芯材を使っているのになぜ本焼きの方が合わせよりよく切れるのか等。 片刃風の研ぎというのも実はよく分かっていません。 7:3,6:4で研ぐとよく見ますが、単純に研ぐ量(回数)の話なのでしょうか。それとも角度も合わせて変えるのか。 端からのスライスの際に左側面からの抵抗を減らすというのであれば、単純に研ぐ回数だけでは効果が薄く、左側面はより鋭角に研ぐべきとも思うのですが…。 私の筋引きの左側面はそれを意図してフラット気味になっているのかもしれません(刃先も若干左側寄りのような)。 ただ、厚みのむらがあり砥石が綺麗に当たらないため、だいぶ良くなってきましたがかなり苦労しています。 この場合の貼り付き防止としては、側面をもう少しはまぐり状した方がいいのでしょうか?

T様 論理的な説明も無く、或る意味でイメージ広告みたいな御粗末な文言しか宣えない、残念な専門家や業界の会長職も散見されます。曰く、日本刀の流れを汲むから・・・とか?片刃の和包丁は両刃の洋包丁より良く切れて・・・とか?どうしてそう言えるのかの、根拠も示さず(恐らくは示せず)優位性ばかりを強調する姿に呆れて来ました。此方は40年以上も刃物を使って研いで、テストや考察をしてきて居るのに其の間、専門家が何をして来たのかと。 ですので私が説明している片刃と両刃の違いは、(誰も説明してくれない為)自分で考えて伝えています。片刃の方が切れ方(裏と表の違いを活かす・切れ込ませる角度を寝かせて削ぎ切り可能)を目的別に明確化出来たり、食材相手であれば圧力が掛かって食材が潰れるのを低減できるなど。 本焼きと合わせは、全然切れには関係しないと思います。攻めた焼き入れが出来るのは、得てして合わせ(軟鉄部分が補助)の方ですから。地金の無い、刃金(鋼鉄)ばかりだと鍛造をしっかり行なうので・・・と言うなら、合わせの包丁でも合わせる前に鋼鉄素材のみの段階でしっかり鍛造すれば良いのか?と成りますね。まあ、時候効果(残留応力)で反って来る事が少ないと言われる本焼きですが、駄目な物は変わらず駄目ですし(笑)。 両刃で言われる6:4や7:3の刃付けは、角度的な物ですが二種類有ると考えています(嘗てのブログでも記載した覚えが有るのですが)。一つ目は、表側とする方に明確な切り刃を付け、裏とする側から返りを取る程度(或いはもう少し幅広の)小刃を付ける。二つ目は、裏側に幅の広い鋭角な切り刃(殆どフラットに近い極緩いハマグリ風)を付け、表側に段刃風の母の狭い切り刃を付ける。使い方や好みで、何れを選ぶかは自由かなと思います。御持ちの筋引きは、裏側とする方をフラットよりの浅いハマグリが向いて居るのかも知れませんね。

村上様 どの業界もそうなのかもしれませんが、不正確な情報で知識量に差がある客を誘うのは残念ですね…。 先日もYoutubeで、日本刀と同じ刃文をもつ包丁と謳って、合わせの包丁が出てきた時は力が抜けそうになりました…。 その点、村上さんの解説は誰よりも論理的でとても勉強になっています。 本焼きも切れにはあまり関係がないような気はしていました…。まあ、1本は持ちたいと思っていましたし、刃文も魅力的なのでいいのですが…(笑)。 となるといわゆるステンの全鋼も含めて、何が良いのでしょうね。側面も硬く研ぎ難い上に、本焼きはサビ以上に変色に手を焼いています…。 片刃風の刃付けは角度の話なのですね。 今は頭でイメージしているだけですが、左側面はごく緩いはまぐりに刃先は鋭角にして糸刃、右側面は相対的に強めのはまぐりに刃先最先端は強めの鈍角化はまぐりにする、など色々試してみたいです。 御助言ありがとうございます。

T様 そうそう、本焼きの刃紋と合わせの刃境、二つの違いを混同している・ワザと混同させている文面も、多々ありますね。本当は、大して刀や包丁に興味も愛着も無いのではと疑いたくなる態度の説明にはウンザリです。私は少なくとも、意図的な虚偽や印象操作で相手にデメリットを与える事はしたく無いので、無い知恵を絞って(経験・書物からの知識などを掻き集め)説明するのみです。 あ、切れ以外に本焼き特有のメリットも感じました。其れまでは普通の朴の木(又は其れ以下の柔らかい木材)装備の合わせしか持っていなかったのですが、黒檀柄装備の低価格帯翻訳と言えども、反応と言うか手応えが違います。刃先が触れる、俎板の凹凸や魚の身に混じった小骨を断つ感触を、手に良く伝えてくれました。ところが、本焼き特有の性能と思って居た其れが、日野浦さんの三徳で覆されたのです。しかも、其れなりに上等とは言え朴の木の柄でありながら。つまり、本焼きで無くとも同等の性能を持った合わせも作れる事に成りますね。肝は、一に中子の作り方と仕上がり(数打ちの中子では難しい)。二には刃体自体の鍛造。三に、恐らくは刃金自体の熱処理だと考えています。司作には様々、驚かされた事に成りますね(笑)。切れと操作感、其れが残念な「本焼き」では、(現在、様々に溢れている多数の本焼きですが)存在価値に疑問が生じてくるのも仕方ない気がしています。

村上様 操作感ですか。あまり意識したことはありませんでしたがおっしゃっていることは少し分かるような。 車とかでもスポーツタイプで足回りが硬い車だと路面の状況をよりダイレクトに感じたりしますよね(車は特に詳しくありませんが…(笑))。 そういう意味で考えると、刃と柄に一体感があり、刃自体も(柄も)硬く作られている包丁は、刃先から食材の情報が繊細に伝わって来るのかもしれませんね。 その分遊びがないとも言えますから、使いこなすのは難易度が高くなるのでしょうが。

T様 遊びの無い操作感では有っても、其れが即ち包丁へのダメージに繋がり易いとまでは行かないと感じています。広い意味では、ヤワな焼き入れの包丁よりは欠け易いと言えるかも知れませんが。寧ろ、使い手に現在の状態を知らせてくれるので無理をさせないで済むとの印象でしょうか。二輪・四輪で、足回りが硬いだけではダイレクトと言うよりもゴツゴツかなと。プログレッシブなスプリングの特性と、フリクションの少ないダンパーから成るサスペンションである必要性が高いです。包丁では、その代わりに軟鉄が付いている訳だと思います。