以前から御注文を頂いて居た、北海道のS様の副え鉈が仕上がるタイミングで、最近の御注文である千葉のH様からの、ほぼ御要望通りの作品も在庫が。これ幸いと纏めて送って貰いました。

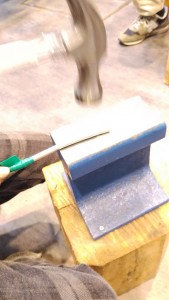

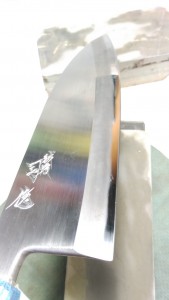

先ずはS様の雲竜の副え鉈、磨きです。刃金は新生白紙一号、地金は錬鉄よ極軟鋼の積層を捩った物。鍛え地(捩り無し)は磨きが似合うとの印象ですが、雲竜は黒打ち・磨き共に特徴が出易いですね。私も遠い将来(笑)には、雲竜黒打ちの出刃と雲竜磨きの柳の新規注文をと画策して居ります。其の時には、鍛え地磨きの三徳もですね。

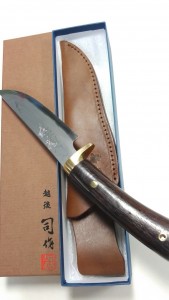

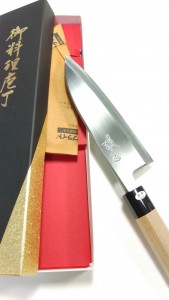

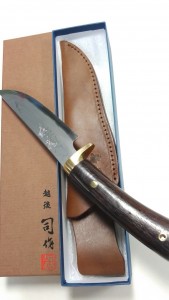

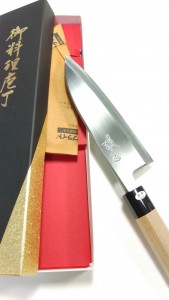

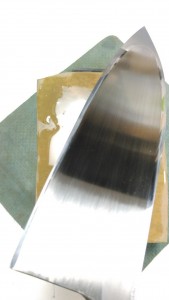

次に、H様の通常モデルの司作出刃と、珍しい鎬無しのフラットな三徳。後者は、通常モデルである和式(鎬有り)に比べて幾分、軽量に仕上がっている気がします。

刃体の薄さに依り、切り込む際の抵抗も受け難そうで、使い手の好みに合えば通常モデルとは違った使い勝手が好まれるでしょうね。

刃金は司作に共通の白紙一号、地金は極軟鋼ですが・・・日野浦さん本人は、いつも「使うなら通常モデルで充分なので、其方の価値が理解されて、使い手が増えて欲しい」と言って居ましたので、正に我が意を得たりの心境では無いでしょうか。

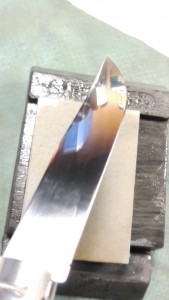

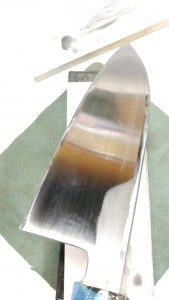

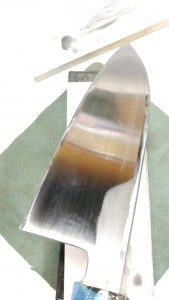

司作の包丁は通常、殆どベタ研ぎに近く、かなりの鋭角な刃先に仕上げられています。ラフに使わない限りは、問題も出ない仕立てだと思いますが、私が注意点として説明した所・・・H様からは用心の為にと刃先角度の調整も承りました。

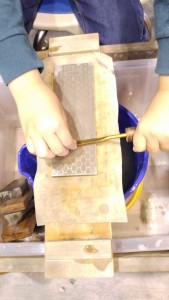

人造の1000番と3000番で。刃元は70度・中央は50度・切っ先は30度強で。裏は切っ先周辺が、幾分当てに行かねば成らない感じでしたので、其れを均しつつ全体の裏を押して行きます。

天然に入り、奥殿の天井の二種で傷を消しつつ刃先までの面を細分化。

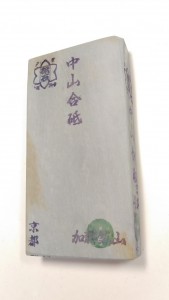

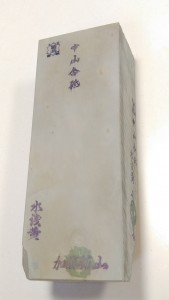

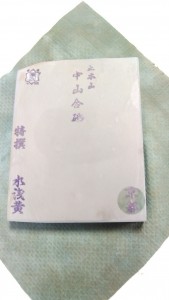

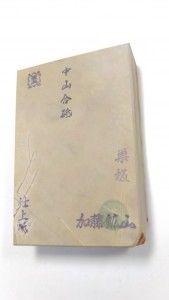

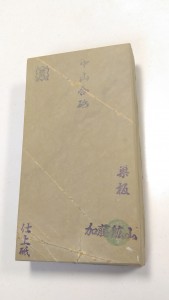

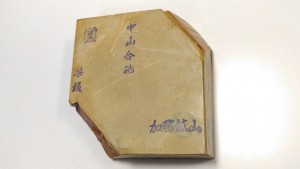

仕上げ研ぎで、新入りの中山産やや硬口の巣板。十分と言えば十分でしたが、もう一押しの切れが出るかなと。

同じく中山の超硬口ですが、戸前系統。相性が良かったので、食い付き過ぎず滑り過ぎず、しっとりと研げました。当然、結果も其れを反映してくれます。切り刃(地金部分)の面の繋がりを良くするのと、傷消しの上乗せ・錆予防を狙って奥殿の天井巣板の小割りで撫でて置きました。

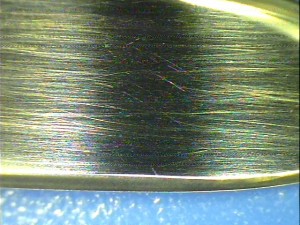

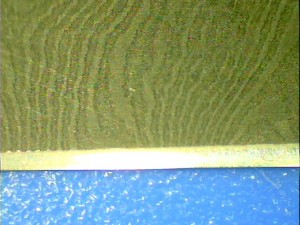

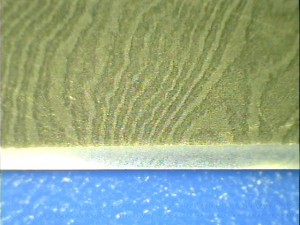

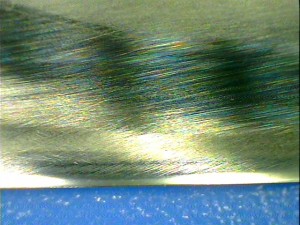

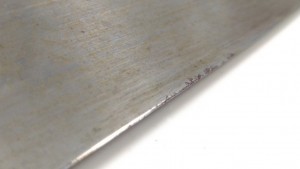

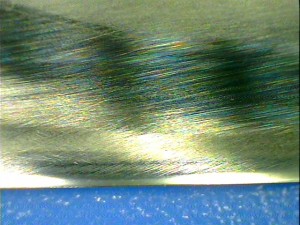

研ぎ上がり、拡大画像です。

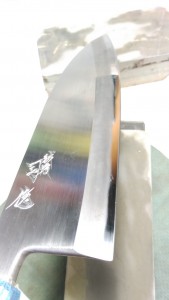

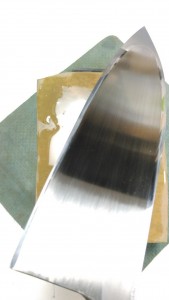

続いて三徳です。人造で角度変化を意識しつつ研ぎますが、両刃ですので片側が刃元40度・中央30度・切っ先20度近辺で。此れは現物の刃幅や刃体の厚み、グラインドなどでも変わりますので、飽くまでも目安です。

天然は同じく、奥殿の巣板二種。

中山の巣板。

やはり、超硬口の戸前系で仕上げました。司作の刃金の仕立て方には相性が良い様で助かります。硬口以上に成って来ると、相性の幅は狭く成り易いので。勿論、一定レベルの対応を見せる砥石が大半では有りますが。

研ぎ上がり、拡大画像です。刃体が薄く、刃付けも鋭角でしたので・・・狭い範囲で細かく角度分けをしてあります。

まあ、刃先調整のみでしたので、外観的には著変無しですね。

昨日は、又京都へ出掛けて来ました。主目的?は醤油漬けで、昔から御気に入りであった店が開いているタイミングに出会えないなと感じていましたが、どうやら(高齢故?)閉めてしまった様子に付き、両親が現地の親戚から聞いたという、似た感じの店へ様子見に。実際の商品も送ってくれていて、物自体は満足すべき仕上がりでは有りました。

福住と笹山の河原町では、割と離れていますが同じく、昔の街並みっぽい家や商家が並んでいる中に、その店を見付ける事が出来ました。同じく醤油を主体とした商品構成に見えますが早速、山椒の実や木の目・セリなどを購入し、これで今後の買い出しに付いての不安も払拭出来ました。

折角出掛けたので、京都市周りで大阪に帰る事とし、田中さんの所へ・・・そろそろ、取り置きの中でも少し変わり種の物を持ち帰ろうかと。

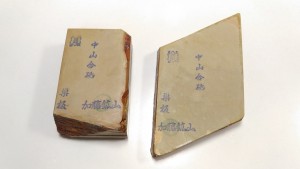

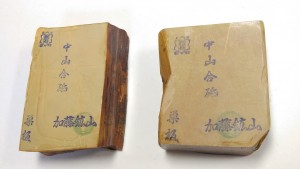

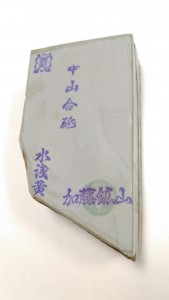

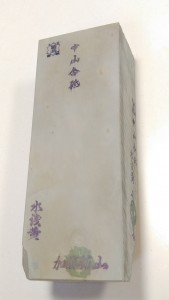

下画像の石が其れで、白浅葱に分類されると思います。水浅葱の一種では有るのでしょうが(実際、過去には同一原石から白と水を切り分けて貰った経緯も)、硬さや質感が相当に異なります。

今度の御依頼が、西洋剃刀(レーザー)だからと言う訳でも有りませんが、カミソリ砥に相当する同じく手持ちの浅葱・水浅葱と合わせて活躍してくれるかも知れません。

ただ若干、私にとっては豪華すぎるきらいは有りました。自分では大き目のレーザー型なら、大抵の物は研げるとの意識が有るので、其れに準じるサイズの物を物色する癖が有ります(流石に、厚みは普通よりも余裕を持ちたい所ですが)。

其れでも、目的とする質の砥石が大きめでしか見付からない巡り合わせも有る物です。以下の画像の、奥殿の浅葱の24型とかですね・・・面積的には完全にオーバースペック。

其れでも買ってしまったのは、数年前の畑中砥石由来の砥石群から購入した中に、水浅葱と異なる白っぽい物が有って気に成って居ました。丁度、刃物との相性を探る際にバラエティーとして助かった事も(下画像)。

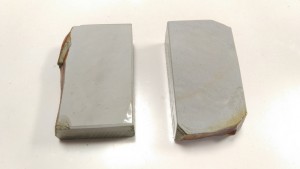

四国の剃刀に拘る方からの御依頼で、前述の切り分けて貰った白浅葱を御送りし(下画像)、

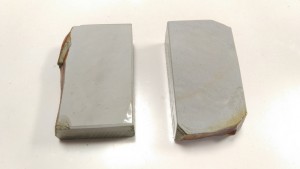

先日の手のひらサイズの水・白の表裏一体砥石(下画像)で研究をして行く内に、とうとう抑え切れなくなりました(笑)。利益が出る度に、興味を持っていた方向への追及を始めてしまうので行けませんね。

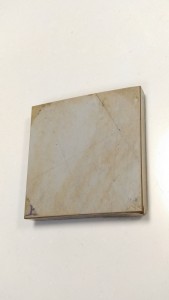

オマケは、従来の巣板よりも数段、高い位置から採掘された巣板です。天井っぽい巣板と此れが気に成ったのですが、此方の方が珍しい質に見えました。

予想通り、硬さと細かさで硬口浅葱に匹敵するレベルで、研いで見た感じでは千枚・八枚の雰囲気も感じさせる質でした。只、巣板ならではの食い付きも残しつつ、硬さが最上級と成って居る為に、滑走と突っ張るバランスが絶妙に使い手を翻弄する部分も。

様々な刃物に対応する必要も有るので、どうしても少しづつは砥石も増やして行かねば成らない側面は有ります。楽しいのは間違い無いのですが、終わりが見えないので恐ろしくも有りますね。