S様に御送りした裏押し用の硬口砥石、それに前回掲載した自分用の白巣板蓮華や浅葱・レーザー型は、之までとは違ったルートで入って来た東物でした(巣板は判別待ち?で他のも未だ伏せます)。後続として、同系統の白巣板蓮華その他もと算段していましたが、価格的に厳しくなる可能性が出てきました。仕入れが同程度の値段でなくなる訳です。

その為、S様の硬口の質と性能の砥石をあの値段で出すのは難しくなりそうです。可能ならば、巣板も回せるようにと考えていたのですが、有ったとしても普段使い用としてお奨め出来る価格になるかどうか。これは私にとっても同様で、取り置き分の確保も不確定です。

砥取家製(丸尾山)も数年前より高目になって来て、以前にも増して見栄えのする砥石は気軽に購入し難い状況になっている昨今、辛い所ではありますが。とは言え、私の仕事用の砥石は、巣板各種・通常の合砥・平面と曲面対応の鏡面近辺を狙える合砥・各種小割りした砥石含め、一生分で必要な量は確保出来たと言えば出来ました。

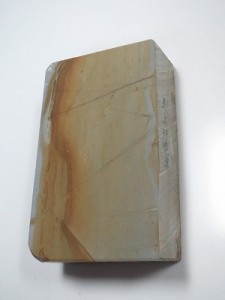

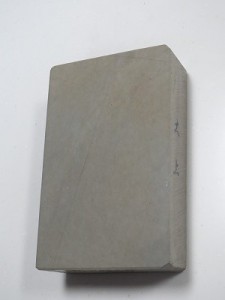

例えば、本焼きに使用を想定している巣板(蓮華入り)ですが、現在は以下の砥石達で対応しています。

鎌砥に近いサイズですが筋を避ければ結構、良い仕上がりに。

変形ですが、上の砥石より粒度細かく砥面の狂いも少ない。更に上の仕上がりを提供してくれます。

上二つを足して割った様な使い勝手です。

そして最近仲間入りした物

此れもですね

因みに、仕上がりはこんな感じ

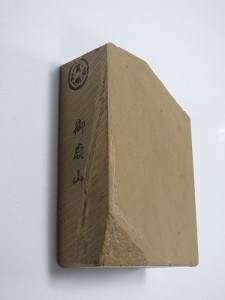

此方(奥殿)は資料みたいな気持ちでの購入でしたが

予想以上に使えますね。と言うか、最も優れるかも知れません。

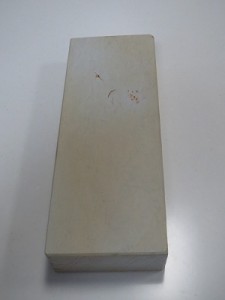

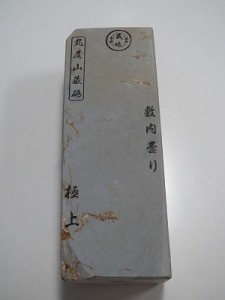

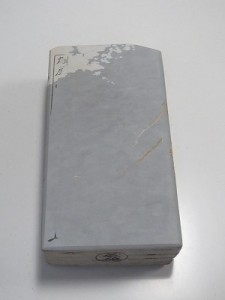

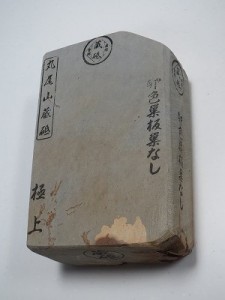

他には、元祖本焼き用としていた白巣板巣無し(敷き内気味?)もあります。

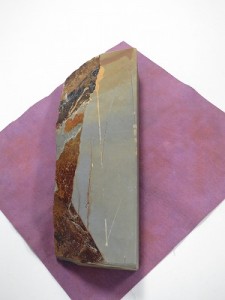

それら本焼き用の手前で地均しをしてくれる頂き物の若狭産

これらの砥石達以外にも、目的別に各種・各サイズ・複数の性質に亘って大抵揃いましたので、以前とは違ってせっつく気持ちに惑わされる事も無くなり、冷静に見ていく構えで居られます。

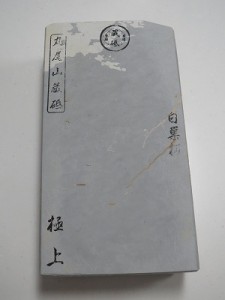

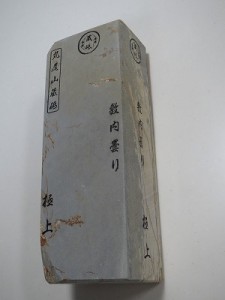

あと。S様用の青砥ですが、手頃なのを持って帰れました。サイズは、幅が5.5cm強~6cm弱。長さ20cmの厚さ5cmといった所です。

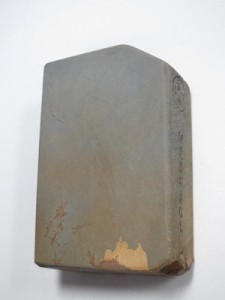

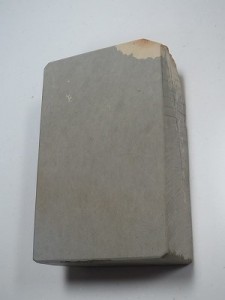

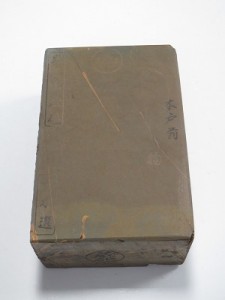

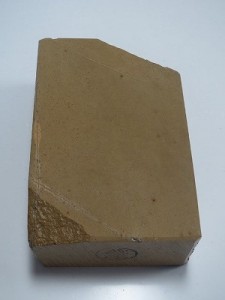

表

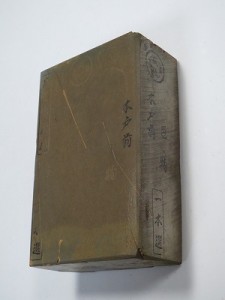

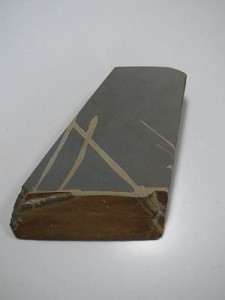

裏

大まかに面付けしましたが、質としては硬さ・細かさ・研磨力共にバランスが取れ、文字通り優等生だと思います。割れに繋がるヒビも目立つ物無く、強いて言えば底面がまっ平らでない事でしょうか。一応、砥面以外は石ちゃんを塗っておきました。

参考までに手持ちの青砥ですが、あと二本(硬さ中庸のややシャリと、柔らか目のトロ)は親の家に置いてあります。トロッとした泥がやや多めに出るのが好みです。シャリは、何処かスリガラスのイメージが。

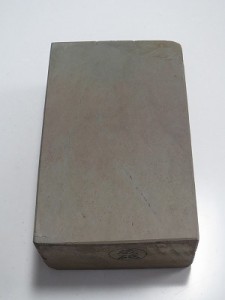

トロでしたが硬い部分が増えて行き、かなり使い勝手が変わってしまいました。大きくて重いので余計に使わない状況に。幅と厚みは8cm位。

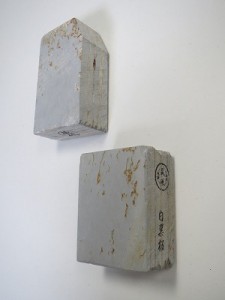

青戸とは思えない硬さで先ず脱落した物。

砥取家で、おまけに貰った物。性能はややシャリっと以外は、満足且つ好みの物。

細いですが、性能・砥ぎ感共に最も優れると感じている物。

S様、以上の様な青砥(五つ上の画像)ですが、良ければ送らせて頂きます。値段的には、硬口の八掛け程度になりますので御判断下さい。