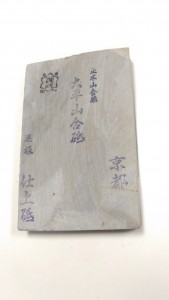

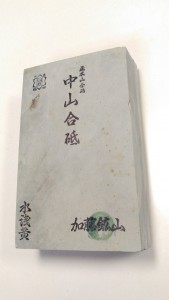

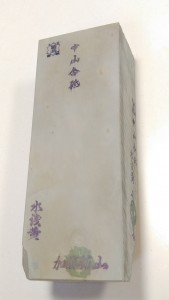

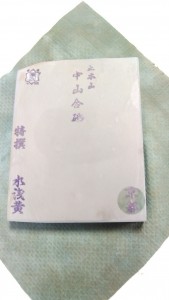

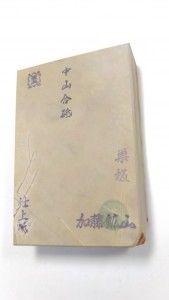

一週間ほど前に、頼んでいた砥石の確認に行って来ました。と言っても主目的の水浅葱は、未だ原石を確認して切って貰う事の打ち合わせ段階です。此方は、さる方から砥石の選別を相談された日野浦さんから、代行を頼まれた分の続きとして。

其の他に関しては、私が仕事で使う(言い訳?)心算の物の予備の予備、或いは其の又予備を選んで来ました。しかし稀にでは有りますが、私の手持ちの砥石を御所望の方も現れる為、(私が入手可能かつ)産出量に余裕の有る種類に限り、或る程度の砥石は多目に持っていないと駄目かなとの考えも有ります。其れに当たるのは現状、中山の巣板です。

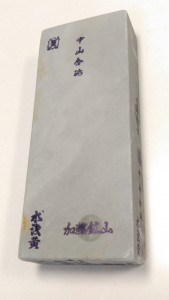

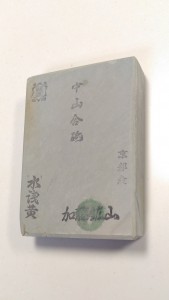

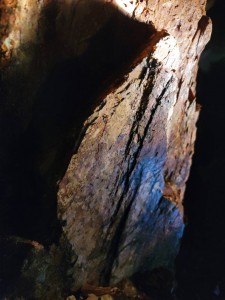

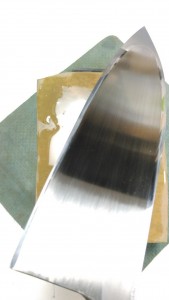

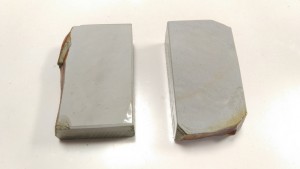

上画像は、いきなりですが次回以降へ向けた取り置き分です(笑)。中山の巣板と水浅葱ですが、儲からない研ぎ屋にとっては聊か以上に立派なサイズでした。それにしても水浅葱としては、相当に珍しい模様・・・浅葱系統なのに、カラスみたいですね。聞いた所では、極偶に産出するらしい希少品でありつつ、性能も優れた物とか。確かに、自分で触れた際にも独特な感覚でした。此のカラス風化水浅葱、確か田中さんは惑星とか呼称していた様な。

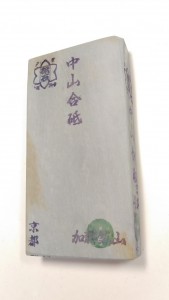

あと序でに、前々から不思議だった事も尋ねました。昔から、中山の巣板でカラスの話しは聞いた覚えが無かったが、直近の採掘では巣板の大部分がカラス混じりなのは何故だろうかと。答えは簡単で、古の職人たちが掘って居た箇所・方向とは、敢えて異なる部分へ掘り進めたからだと。成る程、嘗て採掘していた先達と情報を遣り取りしつつ、より意欲的?な掘り方をしているならば異質な砥石群も取れる筈だと納得しました。

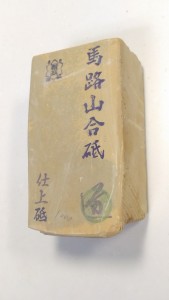

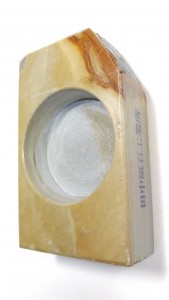

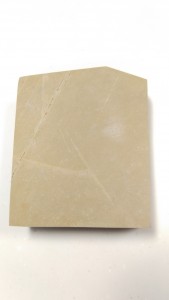

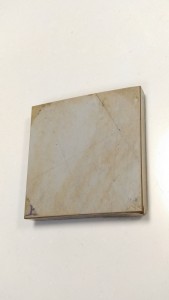

上は、以前に依頼されて選別した大きな砥石の切り落としです。直近の中山の巣板にしては、ハッキリとした巣が綺麗に並んでいるタイプ。硬さは、やや軟口~中硬と云った所ですが、刃金の仕上がりは充分な細かさと言えます。

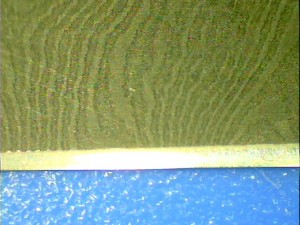

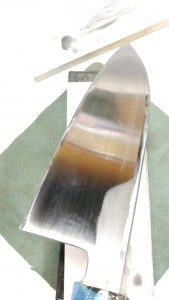

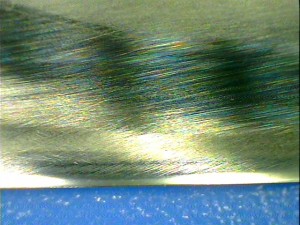

今回のテストに使用したのは、刃金が青紙一号の硬焼き・地金も少々、硬目の物。因って、砥粒の目が立って居る・砥面が硬い程に、綺麗に仕上げようとすれば苦労が伴います。

若干ですが、戸前風味を感じる巣板。砥面の反射も独特な風情の硬口でした。

充分な硬さ・細かさを反映して、仕上がりも良いですね。

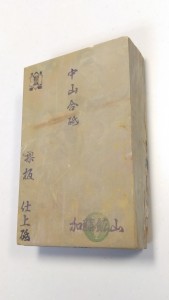

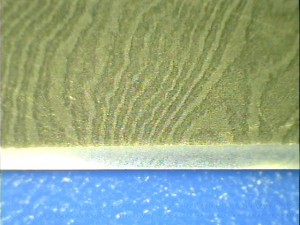

此方も、戸前寄りかと思われる質でした。硬さは、中硬~やや硬口の物。

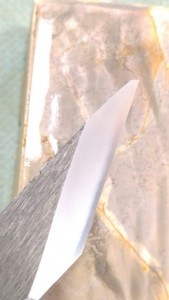

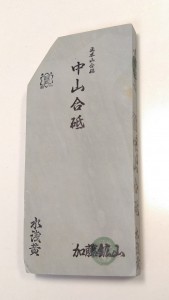

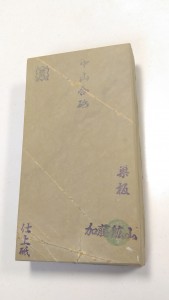

今回の巣板シリーズでは1、2を争うレベルの硬口~超硬口でしたが、此方は純粋な巣板としての性質を見せる物。しかし、側面から見れば一部の範囲で極めて色濃くカラスが観察できる、変わり種。通常、強烈なカラスの層は、筋や巣の周辺に出る確率が高いと思われますが、巣無しの巣板では珍しいですね。

此処まで硬くて細かく成ると、巣板と言えども浅葱系統による仕上がりに、遜色が無い様です。

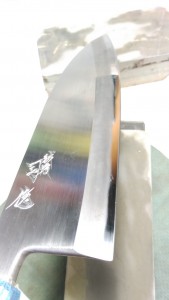

やや硬口~硬口の細身の物。研磨力・滑走共に優秀でしたので、小さな刃物用に。

此方はも相当な硬口で、やや並砥っぽいかなと感じる研ぎ感でしたが、仕上がりには特に、特異な点は有りませんでした。やはり一定以上の硬さと細かさでは、顕著な差は出難く成って行くのでしょうか。

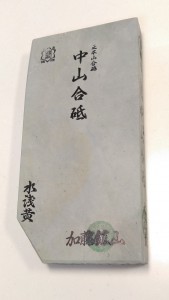

上画像は完全に、並砥と言っても良いレベルの硬口砥石でした。未だ砥面が揃ってはいませんが。

仕上がりは、一級品の仕上げ砥である事を証明する物。砥石のサイズや形状は、研ぎ易さに直結する要素で重要では有るのですが・・・仕上がりに拘るならば、其れよりも石自体の性能が問われるのは、論を俟たないですね。

以上は、幾分ですが神経質(傷が入り易く消え難い)な刃金と地金の切り出しを使用しましたので、砥石に因っては研ぎ傷が残り勝ちでした。逆に、敏感過ぎない組み合わせの切り出しでは、最初の中硬の砥石以外、全体的に刃・地共に鏡面前後まで綺麗に仕上がってくれました。

自分用に選んだ砥石達は、何れも細身だったり小振りだったりしましたが、性能的には間違いの無い物ばかりでしたので、今後の作業に使っても支障が出ないどころか、大いに助けてくれそうです。