事前に、Y様の御都合を伺った所では出張中との事でしたので、久し振りに?単独で出かけて来ました。とは言え、御薦めが有れば取り置きを・・・との事でしたので、その点も念頭に選別して来ました。

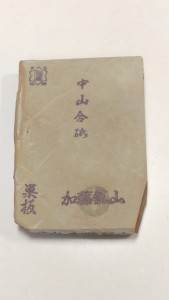

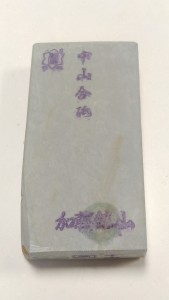

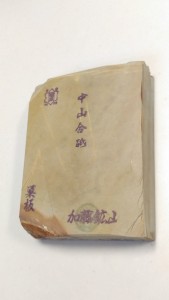

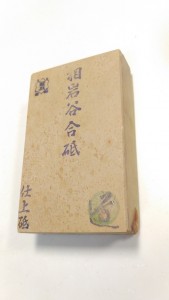

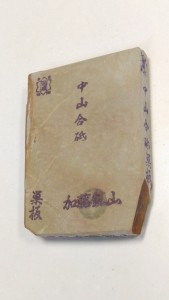

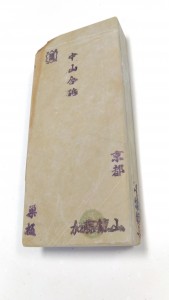

引き続き中山の加藤鉱山主体での採掘品から、今回は薄目とは言え砥面の広い、大き目レーザー型を含めた様なサイズを入手する事が出来ました。何時もながら、親切に対応して頂き感謝です。

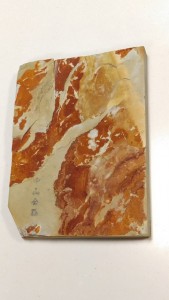

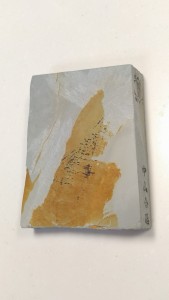

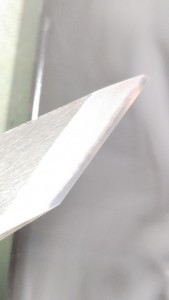

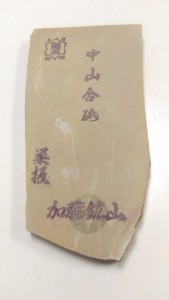

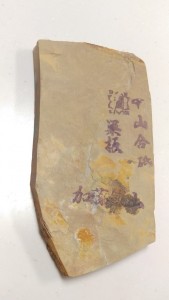

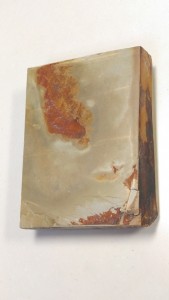

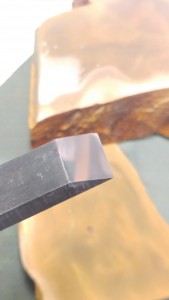

一つ目は、中硬~やや硬口の大型レーザー型ですが、質的に炭素鋼に向いている印象です(巣板と戸前の中間?)。層の境界の一端が、極一部に現れてはいますが余り邪魔になる程では無かったです。

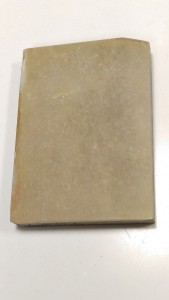

二つ目は、やや硬口のレーザー型の巣板です。質的には炭素鋼・ステンレスの両方に使えそうで、此方はY様に試して貰っても良いかも知れません。現在の手持ちの包丁はステンレスの牛刀であったと思われますので。

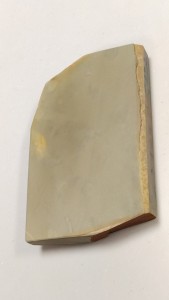

三つ目は、上画像の二つ目が少し砥面の不均一さを増した感じの巣板です。サイズは大き目のレーザー型で同じく、やや硬口で研磨力・滑走に不足は無く、普通に使える物です。性格としては、特にステンレスに好適でしょうか。

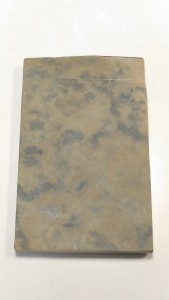

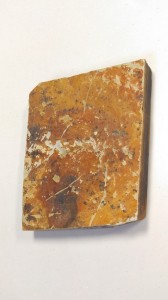

四つ目は、薄目ながらも使い勝手の良さそうな巣板、薄っすらカラス混じりです。カラス巣板で難が無く、性能も良い物は少数派(尚且つ砥ぎ易い物は更に希少)ですので、以前にカラスに関して御興味を御持ちかと御見受けした、直近のナイフ類を御返送したM様へ同梱してみました。

何回か前の記事に成りますが、私の手持ちの超硬口のカラス巣板よりも、扱い易い硬さと細かくて均一な砥粒で、容易に仕上がり良く研げます。

先々で、改めてカラスを探される事に成るかも知れませんが、其の前に予備知識として参考にして貰えればと。勿論、一番は試し研ぎ自体を楽しんで頂けるのが何よりですが。

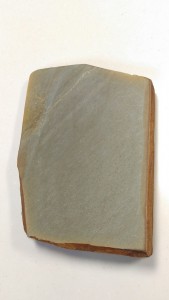

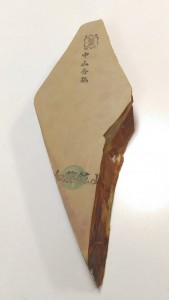

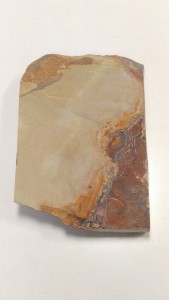

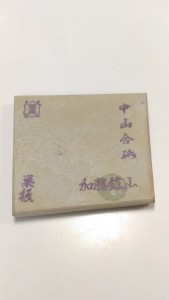

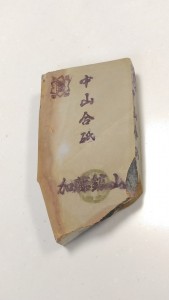

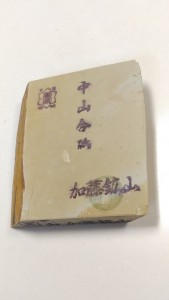

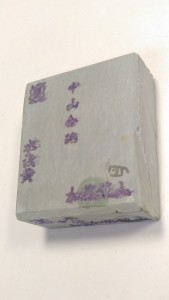

此方は、幅は狭いものの厚みは充分で、包丁・ナイフ用として扱い易そうな合いさっぽい物。側面・砥面上に幾らか、難が有りましたので自分用にしようかと。砥面の難は部分的に避けたり、研ぐ方向を合わせるなど出来れば、普通に使えるレベルでは有ります。寧ろ相性的に良さそうな、本焼き包丁を研ぐ際には抜きん出て活躍してくれるでしょう。

まあ其れだけでは勿体無いので、積極的に相性探しの場面では試して行きたい位には、扱い易いサイズで有り難いですね。

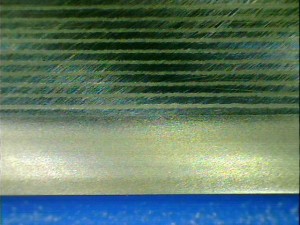

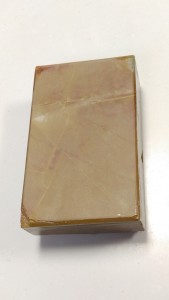

以下は小振りなコッパの二つです。浅葱と戸前の中間的な感触で、未だ皮から減らして行く内に硬さも向上して行く途上ですが、粒度の細かさと合わせて、確り感と滑走も適度に備えた研ぎ易さが特徴です。

カラス巣板の出る層からの物と思われ、明らかなカラスは確認出来ませんが砥面の模様・砥粒の密粗が入り混じる(均等に分布していて問題無く研げる)様子から、同質の石と思われます。

やや確りした筋・弱い筋は有りますが、研磨力に優れ研ぎ易い性質で、此方と上画像の二つで小さい刃物であれば何れか一方・或いは合わせ技で仕上がりそうです。将来的に選別できる可能性の有る砥石の御依頼も頂いている、ブログを通じた知人向けにサンプルとして送って見る事にしました。

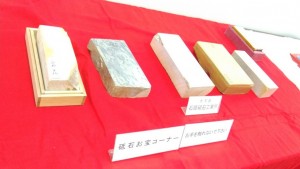

他にも、人造の320・1000・1500・2000・3000番を一つずつ。特に興味が有ったのは、2000と1500です。2000は黒幕を持っていましたが、1500は之までに触れて来ませんでしたので、如何な物かなと。聞く所に由れば、木工関連で重宝されるとの事でしたが、事前に購入の6000が引け傷の入り難い特性でしたので、其れを引き継いでくれている事を期待しつつ、間を飛ばさず仕上げて行く使い方との相乗効果で、良い結果が得られればとの狙いです。

最後は、田中さんの所で一緒に採掘に携わっている方から、やや大き目のコッパを頂きました。質は良いと思うので、自分で面を付けて試して見て欲しいとの事で。

有り難く、ボチボチ加工して使えるように仕上がったら自分用に使わせて頂きます。戸前層の近辺の、薄っすら緑色の並砥よりかと予想しています。

オマケは、砥石選別の前に立ち寄った店舗で購入の、御菓子です。十年以上前に一度、買いに行ったきりでしたが珍しく、何とか場所は覚えていた様です(笑)。

籠に入っていた物は、近場の知人向けに。「

此方はイベント時に御世話に成っている、砥石館の常連さん向けに。

一応、自分用に。別に、特に祈願する物も無いのですが、苺とバニラの組み合わせに惹かれて。

他には、自宅から比較的ですが近い場所に鯛焼きの店が有る事を知り、出掛けてみました。偶々、コラボ商品も有る期間で時節柄、文字通り桜鯛?という事に成りますね。

現代風のカスタード以外を購入。天然鯛焼きの意味は、鉄の型が一匹ずつ作られているとの意味なんですね。確かに、大分前に成りますが一度、聞いた事が有った様な。

自分では、きんつば・餃子・パン類でも、皮が薄くて具が多いタイプを敢えて好む方では無いのですが、此方の薄皮仕上げには違和感が少なかったです。ただ、薄く成って居る尻尾の先まで餡が入って居たので、此処くらいは生地の味だけでも良かった気がします(笑)。

良く焼けた皮の風味が強いからか、くどくない中身に負けないからでしょうか。特に、鳴門金時の餡は外側の焦げと相俟って、焼き芋感が強かったです。桜餡は、桜の葉の塩漬けを利かせた白餡な感じかと。しかし、東京観光大使の一人に就任したエリートさんには恐縮ながら、一番のお気に入りは小豆でした。

最後は御近所の和菓子店で、この時期に数回は買いに行ってしまう此れです(今年二回目)。草餅とは異なる、草団子もそうなのですが、桜餅は季節の内に・・・な意識が強くて。少なくとも、あと一回は買ってしまいそうです。