春も御終いに近い頃、田中砥石店への買い付けの序でに、漬物も買って帰りました。

何時も購入する主な物は、すぐき・賀茂しばです。

この時期は、小さい大根が有りましたし、母親が好きな桜湯用にの桜花の塩漬けも。

蕗の薹は父親向けで、合わせて帰省?の時の土産にと買い求めました。

珍しかったのは、菜の花漬けと並んでスグキ菜の花を付けた物が。同じアブラナ科の為、わざわざ花を採る目的で(スグキを採取する為に種をまくには時期外れながら)栽培したそうです。

残念ながら私程度では、漬物に成った両者を峻別するのは困難で、僅かに違いは有る物の、同時に食べ比べ無いと単独では当てられないのではとの印象でした。まあ、初めての邂逅でしたので慣れれば何とか成るかも知れませんが(笑)。

そう言えば最初にスグキ(なり田の)を食べた時も、スグキ菜と塩のみで乳酸発酵させた味わいが淡白過ぎて、美味さを実感するのに三回くらいは掛かりましたね。この両者も後年、味わいで何方かを言い当てられる様に成りたい物です。

偶々ですが此の度、久方ぶりに建物ごとリニューアルした大阪市立美術館で国宝展が開催されて居ましたので、子供の頃以来に成りますが拝見して来ました。(以下、建物の外観等は閉館日である前日に、様子を見に行った際の画像です。庭園は、当日に出口から見えた範囲の画像です。)

通路に面した門をくぐった所から見える建物の側面。

此方が正面です。階段の脇からも(バリアフリーの)入場が可能な様子で。

振り返れば通天閣が見え、足元には動物園に繋がる広い道も。

美術館を出ると、隣接する庭園(画像は未だ違うかもですが)が有り、憩いの場ぜんとした趣きです。そう言えば、此方に向かって通って来た場所も(てんしば)家族連れや愛犬家でにぎわって居ましたが、其方と違って落ち着いて居ます。

折角ですので出口の手前にあるグッズ売り場で、クリアファイルと手拭でも買って見るかと。

てんしばを通って自転車置き場へ向かう途中、ピッツェリアが見えたので窯と薪で焼いて居るのを期待して、立ち寄りました。

どうせならと、水牛のモッツァレラチーズを使った方のマルゲリータを注文しましたが満足の味でした。店内の雰囲気的には、酒を頼まない人間が、ふらりと立ち寄るのが少々ながら憚られる様な気もしましたが(笑)。

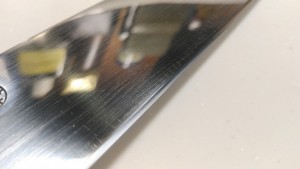

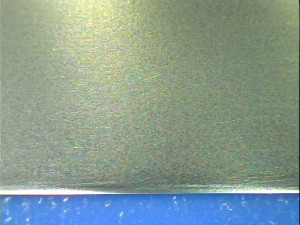

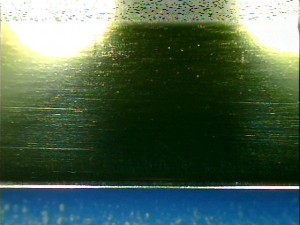

また、以前に購入のヘンケルスのツインセルマック(恐らくはZDP189)のテストを常備菜のミネストローネその他で。

廉価版・標準品のヘンケルスと比べて、刃体の刃先側の三分の一程の厚みの取り方が、フラット過ぎずにラウンド形状気味なので、其の部分の側面抵抗が低減しているのを感じます。

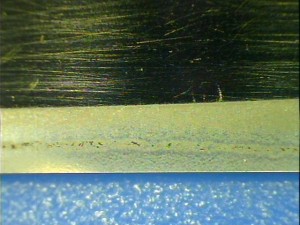

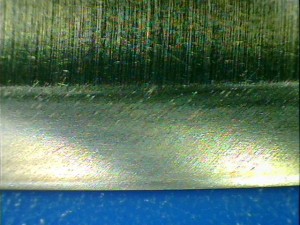

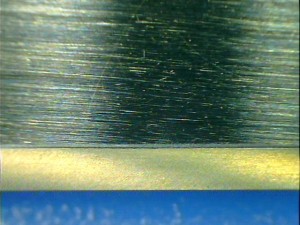

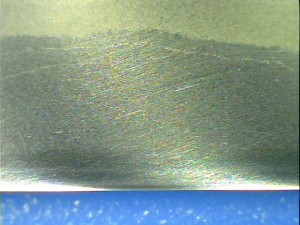

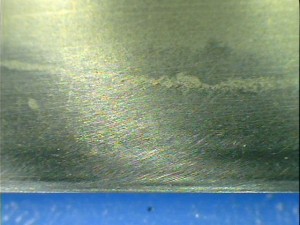

小刃の付け方は、個体差で無ければ(大まかに)カーブ手前までとカーブから切っ先までとで、角度が変わって居ましたので使い分けを企図して居るのかなと。

刃先の耐久性は、変に硬さを追求して居らず、かと言って(高硬度を狙った鋼材に半端な熱処理を施した製品に有り勝ちな)粘りが強過ぎたり組織が粗大に成っても居ず、良いバランスに収まって居る印象でした。

ただ、やはり直線的な部分の小刃が同一角度ですので、強度の有る対象には押し切りと引き切りで使い勝手が近似で。途中、仕上げ砥石で刃先最先端に角度的なテーパーを付けた所、少し引き切りが楽に成ったり。

何度目かの心臓を購入し、掃除と柵取り・即時に食べる用と冷凍用に分けました。

冷凍した物を解凍後、ドリップを除去して切り分ける際には、炭素鋼の物を使う事も有ります。食味(味と香り)がサッパリしている個体への対処だったりしますが、やはり刃体が薄い刃物の方が、特に薄切りには有利ですね。最近で一番、使っている骨スキ改は刃厚が4.5mmですので。

更に、初めてと成りますがツラミ(頬肉)も変えましたので、其方も同様に進めます。片側の白さ(脂)の付き具合に若干、驚いたのは秘密ですが・・・この個体はホルスタインでしたので、和牛に成れば少しは異なるのかなと。

何とか、筋と脂を除去できました。

家庭用の冷蔵庫から取り出し、冷房を付けない室内で成れない作業をした御蔭で、結構な温度に成ってしまったからか、骨スキ改で綺麗に切るには柔らかくなってしまった様です。こう言った場面では、筋引きや柳・薄目の牛刀などが重宝するでしょう。まあ、そもそも確り冷却・室温も低く・作業慣れしていれば問題は無かった筈ですが。

とは言え、手伝い先でのアカセン・てっちゃんの身に、切り離さない範囲で薄く切り込みを綺麗に入れて行く作業に比べれば、難易度は常識的な範囲に収まる種類では有ると思います(笑)。

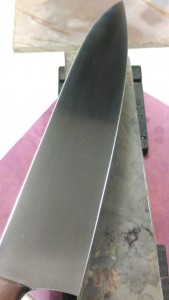

先々週でしたか偶然、電話に出られるタイミングで問い合わせを頂いて、当日預かりの当日渡しを初めて敢行。昨日の購入したナイフを、次の日のキャンプで使いたいとの事で、三時間少々の時間を貰って研ぎましたが、分かる人には分かると言うべきか、物が物でしたので(全長46cm・刃渡り30cm・ハンドルに手が回り切らない)時間一杯まで掛かってしまいました。

御近くなのにも関わらず、当方の所在地が分かり難いとの事で、受け取り・御返しも近所の神社前でしたが、御渡ししてから長時間、喋ってしまいました。その際に御伝えした様に、電話では対応出来るタイミングに限界が有りますので、メール(家計のGmailの方)にてお願い致します。

あと、留守電に入れて頂いたメッセージは間違いなく確認していますが、当方の留守電は古い為、先方の電話番号は自動で表示してくれませんので、折り返しが必要な場合は恐縮ですが口頭で番号を御願い致します。

現在、ホームページに記載しているアドレスからの御依頼・御問い合わせが不調に付きまして、御面倒を御掛けして居ります。下記のアドレスから宜しく御願い致します。

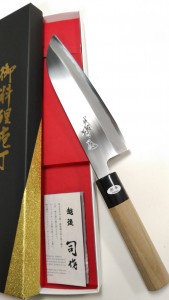

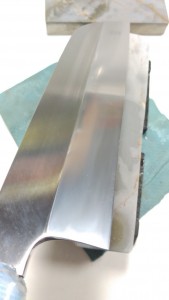

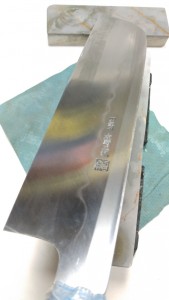

最後は、御待たせして居ました司作の二本が届きました。調整が済み次第に発送の予定ですので、宜しく御願い致します。

東京のS様の御依頼分

北海道のT様からの御依頼分

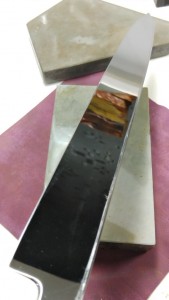

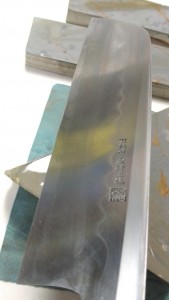

下掲は空箱です。自分用として、また私の手持ち(研ぎ見本・試し切り兼用)の六寸の三徳を、T様に御送りする目的で取り寄せました。

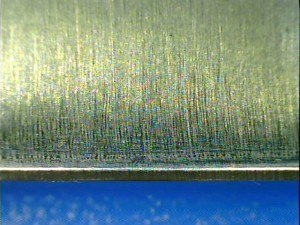

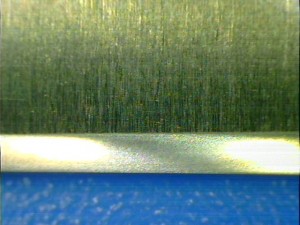

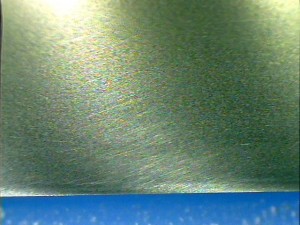

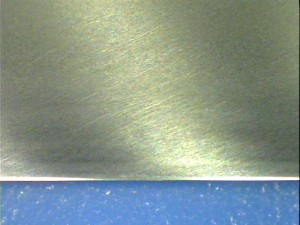

六寸の三徳は、今回の発送に含まれていなかった為、急ぎでしたら私の手持ちでも・・・との苦し紛れの提案?を了承頂きまして(笑)。ただ、直近の製品とは刃金・地金共に異なるので、刃先の硬さと粘り・研ぎ易さ(刃・地共に)と言った性能だけで無く、研ぎ肌の違いも有りますので、その差を愉しんで頂ける方には、余り気兼ね無く御薦め出来るのも事実です。

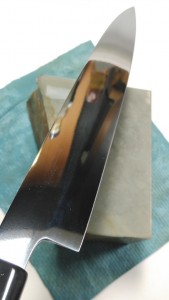

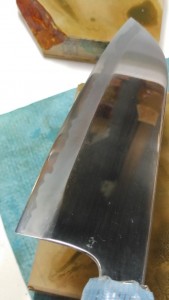

かなり、昔に購入の六寸の三徳。画像では分かり難いかもですが、マチの部分が小振りに成って居ます。最初に購入の五寸五分は、広めに取って有ったので、今回に送られて来たモデルとの中間モデルと言えそうです。時期に因るデザインの際からも、時の移り変わりが伝わりますね。

上掲の空箱の画像ですが、此の三徳を御送りするに当たって、改めて新品の箱が必要に成った訳ですね。その他の箱は、傷んで来た手持ちの交換用です。