前回の依頼主は魚を捌く仕事をしている御身内がいらっしゃるとかで、多少、包丁には素養がある方でしたが、もうお一方はこれまで余り頓着せず、新品がベストの状態であると信じて買い足し(実は買い換え)て来たそうです。つまり、「研ぎ?何処でやってるの?自力では厄介だし、やっぱり買い替えでしょ。新品が一番」と、まあ一般的に広まっている認識だった様です。

所が、私と知り合い、切れる条件とそれが備わっている新品が如何に希少か、実物を見て説明を聞き、試しにと一本研ぎを依頼されてからは実地に使って御納得頂けました(キャベツがレタスみたいに切れたとの事)。元々、興味が出ると追求するタイプらしく、手持ちの包丁銘を検索したり刃物について情報を集め出す程。しかも刺身を自分で柵から切り分ける事も多いとかで、遂には中屋平治作イカ裂きの御購入に至りました。かなり上級の食いしん坊だと拝察されます。

今回お預かりしたのは、その時入れ違いに受け取った牛刀の類です。過去に買ったものの、現在休眠中となっていた三本です。

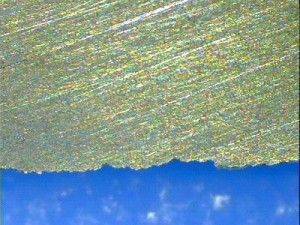

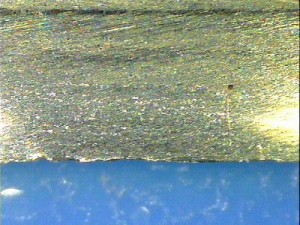

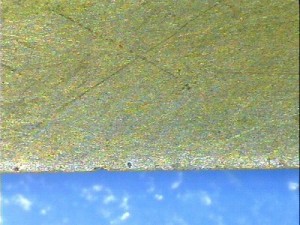

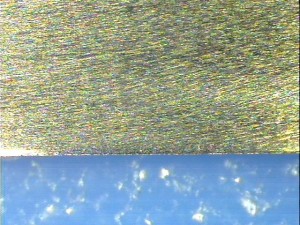

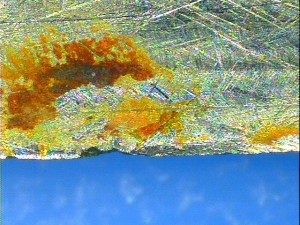

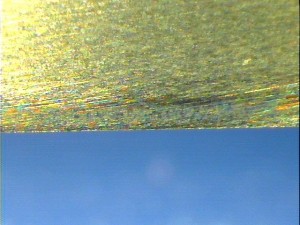

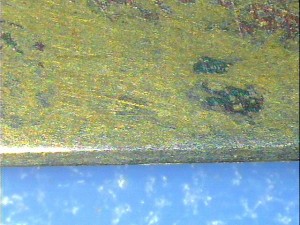

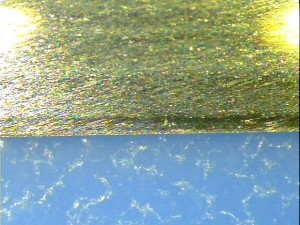

研ぎ前

何やら研削部分以外がコーティングされている、これまた余り見かけない包丁です。

此方は割合出回っていそうなヘンケルの1バージョンですね。

左側面に有名フレンチシェフの名前がありましたので、コラボモデルというか

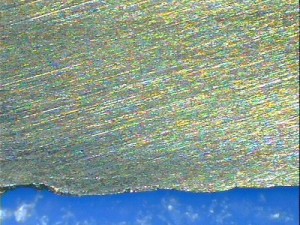

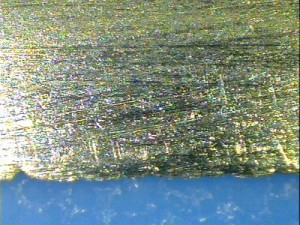

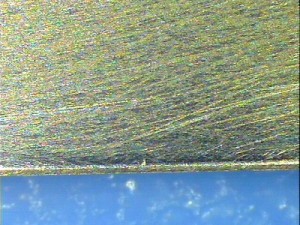

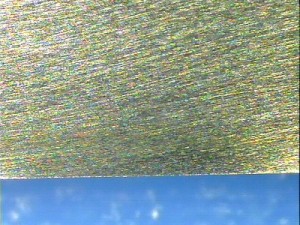

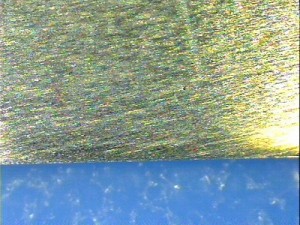

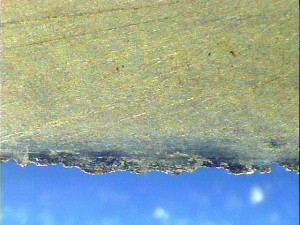

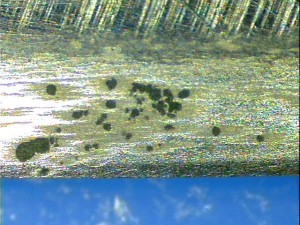

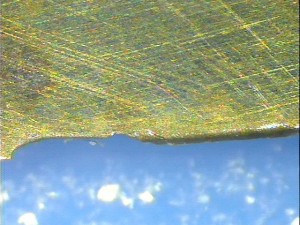

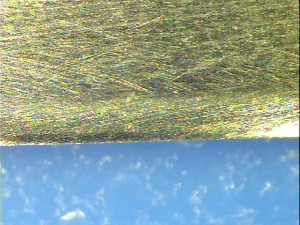

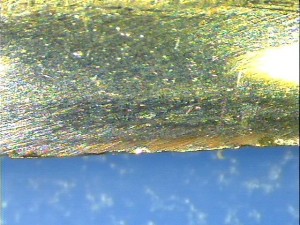

研ぎ後

表裏ではっきりと研ぎ分けてあったので、それを更に強調する方向で仕上げました。通常の牛刀は沢山お持ちなので、特徴を出すべく見た目から菜切りっぽくするつもりでした。しかし案外硬度が低く、ベタ研ぎでは今一。そこで右はベタに近いハマグリ刃(巣板仕上げ)に大谷山で刃先を撫でて置き、左は素直に角度を変えずに巣板仕上げ。

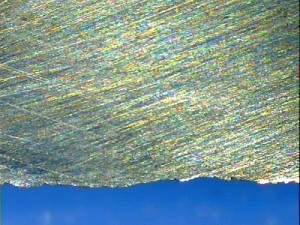

ヘンケルは通常の仕様でお決まりのコース。黒蓮華からの大谷山です。

こちらもほぼ同様ですが、刃体の厚みの割りに刃幅が狭いので、切れの軽さを出す目的で通常以上に幅広のハマグリに仕上げました。割合、組織が細かく硬めな鋼材だったので、小さなストロークでも確実に切り込んでくれ、細かい作業では上々の使い勝手を見せてくれるでしょう。

今回、二度に亘って依頼頂いた包丁達、それに購入頂いたイカ裂きがあれば、今までとは比べ物にならない料理の仕上がり・作業負担の軽減が期待できると思います。休眠中だった包丁も含めて、存分に活躍させて頂ければと思います。