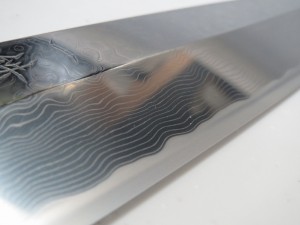

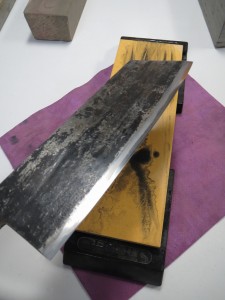

北海道のS様から送られて来た、カウリXの柳刃包丁です。

製造は、やはり服部なのでしょうか。私が居た頃のカウリダマスカスの柄(がら)付けに近い印象を受けます。

刃付けとしては、かなり教科書通りで上出来。刃体の捻れ・反りも殆ど見られません。裏の精度も抜群。使用者の刃先の研ぎも、やや角度の付け始めが先寄りかなと感じる程度。

取り敢えず、裏押しの確認と表の精度を確かめつつ、人造中砥から始めます。返りは出易い物の、取れ易くもあるので甘めの焼き加減と共に研ぎ易い仕立てに成っています。

巣板二種と千枚

やや黒蓮華がかった白巣板

敷内曇り

千枚から水浅葱

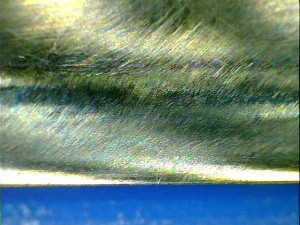

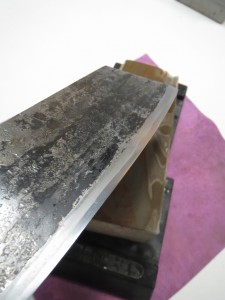

刃金の傷が消え難いので、千枚・水浅葱の前にシャプトンの2000番に戻った為、結構光っています。

刃先の最終角度付近と裏押しは、完全に天然砥石仕上げです。刃金全体は水浅葱で撫でた程度。紙の束での試し切りでは、中央から切っ先手前までに小さな捲れが連続して出現。硬度と刃先の厚み次第では、カウリだからと無闇に耐摩耗性に優れる訳では無いと分かりました。

刃先の手前には水浅葱で取り切れ無かった、2000番の研ぎ目が薄く残っています。

と、この状態で留めても良かったのですが、拡大画像の状態と試し切りでの捲れの発生が気になり次ぎの日、もう一度研ぎ直し。

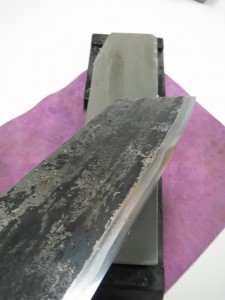

中山の巣板と並砥も追加。後、若狭の戸前。

中山の巣板から若狭の戸前では、手持ちの(甘焼きでない)カウリダマスカスが割合、傷消しが上手く行ったのですがもう一つ。

刃先に水浅葱、裏押しには質の違う水浅葱。これで切れには問題無いのですが。

思いついた並砥。これが良かった様です。思えば、両親の所に置いてあるカウリYのフィレナイフにも相性が良かったので、この系統で特に硬焼きでない物には合うのかも知れません。

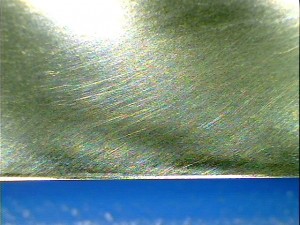

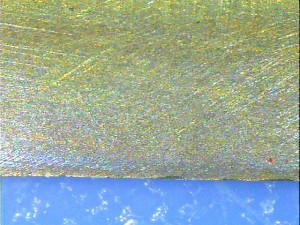

完全に天然仕上げなので、刃金は暗くは無いですが曇り仕上げ

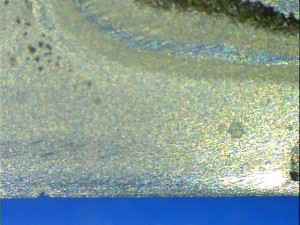

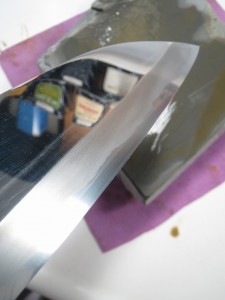

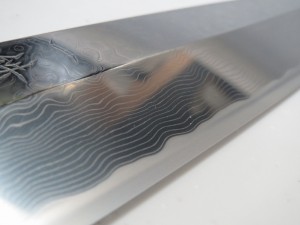

地金は、小割りと小さな薄片での千枚仕上げ。積層部分は確か、ニッケルと420J2が交互にだったと思います。ですので強度・柔軟性が均一で無く、その意味では地金の傷消しも簡単ではありませんね。部分的に落としに行くと歪になるので、切る為の形状が整ってしまってからの(刃先以外の)残り傷は、無理には取っていません。

研ぎ目は最も均一に見えます。

現状、カウリXについては確立した仕上げ方が見つかっていないので、暫定的に此の様に仕上げてみました。ですので、特に見た目的には統一感が無い様な好みの問題の様な感じがしています。

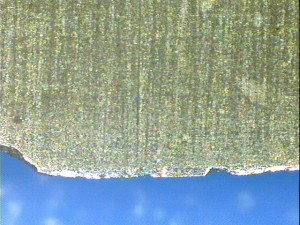

製造段階でも、刃金と地金の耐摩耗性の差による減り方の違いで、境界付近で妙な段差が見受けられ、一面的な研ぎでは当たらない箇所も在ります。その為、傷が残り易かったりしますが地金部分は案外千枚と相性が良く、研ぎ易く仕上がりも良かったです。

ダマスカス模様を際立たせる為に施されていた黒染め(確か硝酸だか塩化第二鉄だったかでの腐食)ですが、私の好みと所有者の「食材を切る刃物に黒はどうなのか」という意見から平は軽く磨いておきました。しかし、一旦腐食してからなので薄く表面に凹凸が出ています。腐食無しの磨きは気づかない程に繊細で上品ですが、此方の方が見落とされる事は無さそうで、製品的には切り刃の天然仕上げと合いますね。

S様、こんな所ですが週明けにも御送りしますので、一度お試し下さい。仕様に於いては問題無いと思いますが、今回の仕上がりでも悪くは無いと感じて頂けましたら幸いです。

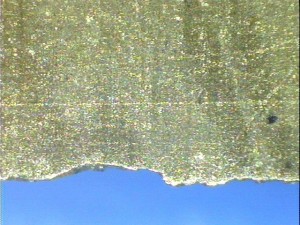

つい、研ぎ直してしまいました。

黄色と紫です。泥が出易く、斑が出難い筈でしたが、もう一つ。

奥殿と東物(中山か菖蒲)の巣板で何とか。

地金も、黒蓮華・敷き内・千枚で再度。

ほんの少し、面の繋がりと研ぎ目の揃い方が改善された様です。