少し前から手伝い先の御一人と、ステンレス包丁に関連する遣り取りをしていました。

偶々、数年前に「鍛造したステンレスの可能性を探って居るので試してくれ」と渡された銀三の小包丁(鎬付きの両刃、小刃有り)を持っていた為、試用して貰いました。多分ですが、ベタ研ぎ気味で無い研ぎ方には余り、期待していなかったと思われる其の方にも大変、満足頂けた様子でした。

更に、服部刃物に居た頃の先輩から貰った幅広のペティ(VG無垢材ほぼフラットグラインド+小刃)、此方も試して貰った所、感心しきりで。

話を聞いてみると、仕込みの仕事を含め万能性の高い包丁・筋引きの系統で決定版と言える包丁、の二本を考えて居るそうで。勿論、追加で他に1~2本の可能性は否定しないとの事でしたが(笑)。

曰く、裏方の仕事の殆どは、骨スキ系のデザインが適しているそうで、しかし其れには改良点も有るとの事でした。先ずは万能性を持たせる為、刃厚は4mm前後よりも薄い方が良く(厚いと割れたり切り込む際の抵抗に成る)、刃渡りは6寸前後以上は有った方が良いと。

そして肉関係の切り分け・筋を引く作業には、やはり専用の性能を高めた所謂、筋引きの発展形と言うか、より高性能な逸品を求める方向で考えて居るそうでした。

或る意味、発注の依頼を受けた形に近い話し合いの結果、日野浦さんに筋引きの相談、服部の先輩に骨スキの相談、の方向に。

電話で連絡を取ると、日野浦さんは内容を理解した途端、其れに近い物が既にあるとの返事。渡りに船では無いですが、話が早い(殊に「マテが長いので定評の有る」日野浦さんですから)と乗り気に成りました(笑)。何でも、某所に納品した残りの、特殊な作り方のでっかいペティ(7寸以上のシリーズ)。最早ペティの意味が不明に成りそうなサイズですが、今回に於いては持って来いでしたね。

鍛造は勿論ですが、熱処理も御自身で加熱後、空冷・油冷の何方でも無い焼き方との事で、私も思わず自分用を含めて二つ返事で発注しました。丁度、十月で良い機会ですので、柄を入れる前の身と、柄に使える選択肢の幾つかの種類を持参頂ける流れを受け、刃物祭りにて落ち合う約束をし、電話を切りました。

刃物祭り当日は、珍しく初日に出掛けました。昨年の二日目と大違いで、雲一つない晴天で暑い一日でした。

刃物関連の露店は相変わらず大量でしたが、其れにも増して食品関連が充実していました。

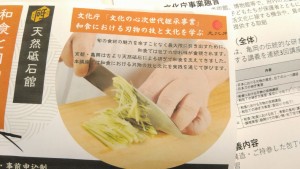

下画像は其れ等の露店の一つですが、各種サイズのオピネルのナイフ・同デザインの鋸などが豊富に出ていて目を惹かれました。

他には、フジタケの売り場で気に成って居たVG1の包丁を購入しました。8A・VG1・VG10の牛刀やペティが並んでおり、8Aは幾分ですが安く、残り二つが同価格でした。

自分では、VG10を多く使った経験は有る物の、VG1は其処まででも無い為、今回は敢えて後者を選んでみました。

他には、何時もの刃物会館(移転後の新しい洒落た建物)を覗きました。

刃物研ぎの申し込みをすれば、研ぎのサービスを受けられますが、刃物祭りでは1本300円で一人3本までを受け付けるらしいですね。通りで数千本?にも上る事も納得です。

内部の展示ブースでは、所々に目新しい商品も。

更に奥のスペースでは、刃物と直接には関係しない一般的な御土産(特産品)で占められている一角も。

カフェみたいに成って居る其の近くで、先輩とサイダーを購入して打ち合わせです。

前述のペティ以外にも、彼は上掲の様にアウトドアナイフも作って居ますので、そのデザインも加えたオリジナル骨スキ?を煮詰めました。

依頼の方向性は、ペティのハンドルの形状(末端に掛けて引っ掛かりの有る形状)が良い、しかしハンドル材はペティの紫檀よりもアウトドアナイフ的な色調の物が希望と。画像のハンドル材はココボロや海外産と思い込んでいましたが、黒柿だったそうで意外に感じました。全体に黒っぽいので気が付かなかったですね。

そして、ペティのカシメ(同質)よりもアウトドアナイフのカシメ(ステンレスとニッケルシルバー)の方が気に入った様です。そもそも後者は、シュナイダーボルトだと思って居たのですが此方もカシメでした。強度的には、遜色ないそうですので問題無いと考えました。

あと、鋼材とハンドル材の間にスペーサーが入って居るのも良かった様です。私の方は、何となくですがペティの兄弟モデルとして相応しい感じのする、紫檀ハンドルを直付けの同質カシメで頼みました。但し、依頼人の寸法は6寸強の刃渡りに3.5mmの刃厚に対して、16cmの刃渡りに4mmで注文しました。自分では、其処まで汎用性を高くする狙いは無く、強度重視かつ取り回しの良いタイプが一つ、欲しかった物ですから。

序でに此の際、サブゼロの効果も確認したいと思って居ましたので、熱処理の行程に加えて貰う事にしました。手持ちのVG10の無垢材との違いが楽しみです。

日野浦さんは此の日、随分と遅くに到着しました。私も一宮方面の名神へ合流する直前、5~6km進むのに1時間掛かりましたが、それ処では無かった様です。ブース自体は御子息に任せ、御本人は単独で御忍び?にて訪問でしたが、色んな知人・関係者に捉まって大変そうでした(笑)。

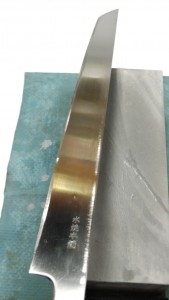

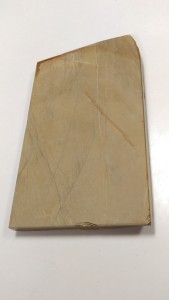

其れが一段落するのを待って、日野浦さんの車まで同行して現物を確認させて貰いました。事前の画像では八寸の方に気持ちが傾いていたのですが、実物のバランス的に七寸が良さそうに感じました。

柄の方は個人的には、両口輪の必要性は低いのですが、エンジュの柄は初めてな気がしますので、右端の物かなと。

最後は、チェックインするホテルで少し話そうとの御誘いで、コーヒーを頂きながら四方山話に興じてから別れました。日野浦さんと先輩には、色々と対応して頂き有り難う御座いました。これ迄も、何くれと無く御世話に成って居ましたが、改めて今後も宜しく御願い致します。

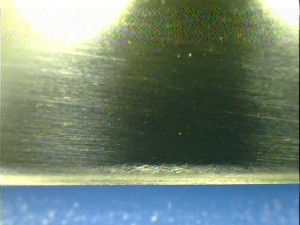

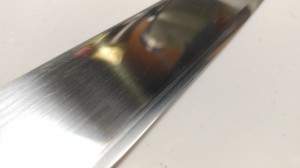

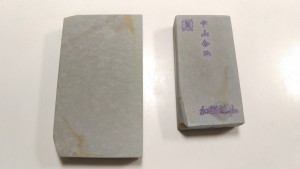

因みに、フジタケの牛刀・ペティは早速、刃先だけですが研いでみました。

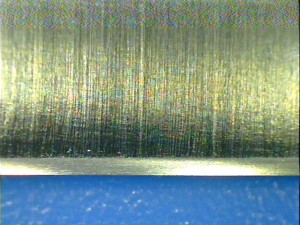

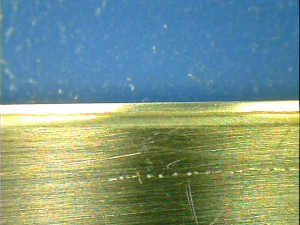

刃先の拡大画像、鋼材はVG1です。

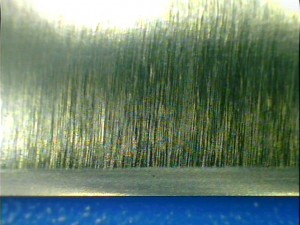

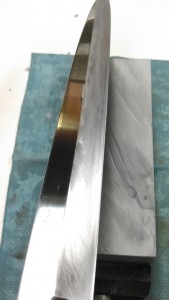

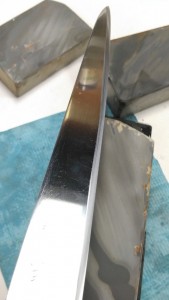

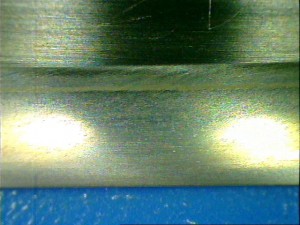

先輩のペティ(VG10)拡大画像

厳密には刃厚・刃角度・使用砥石の相性・熱処理の加減(硬さと粘りのバランス)・切る対象との相性で印象は変わりますが、銀三がザックリした掛かり方。VG1がスルスル切れる感触で、VG10は其の中間的な印象を受けました。

砥石に当てても(これは熱処理の味付けかも)VG1がシットリ研げる気がしましたので、滑らかに研いで滑らかな切れ加減を求める向きには、適しているかも知れませんね。何れにしても、今後も折に触れて使用しつつ比較し、鋼材の性格やメーカー毎の刃体のデザインを感じ取れればと思って居ます。