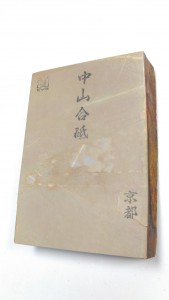

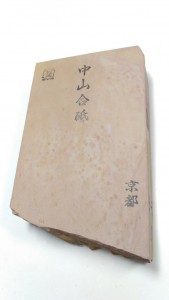

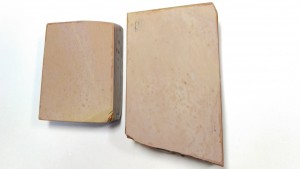

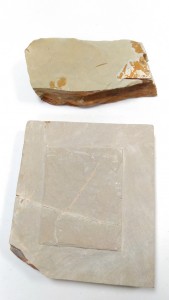

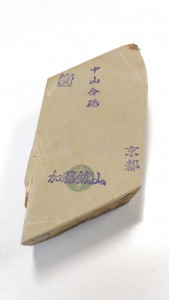

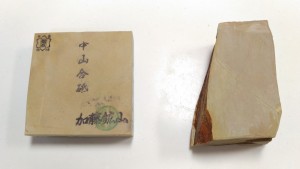

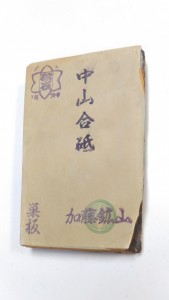

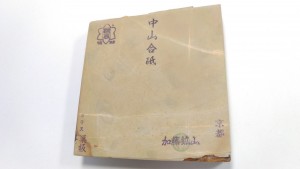

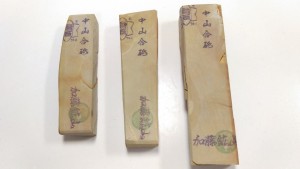

続いて、御送りした奥殿の本巣板天井と敷巣板、二種類の砥石の具体的な内容です。自分の予備の中から御要望に近いと思われる物を選びました。手持ちは結構な数が有りますが、其々に役割が有るので余り手放せる余裕は有りません(笑)。

私は此の先、暫くは研ぎに専念しなくては行けなさそうですので・・・問答の中で役立つ部分が有りましたら、御自身で砥石を選別される際の参考にして頂けましたら幸いです。

あと、今回の内容に限った事では有りませんが、私の分かる範囲で良ければ御返答をと考えていますので、コメント欄への御質問を頂ければと思います。

村上様

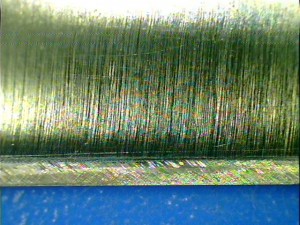

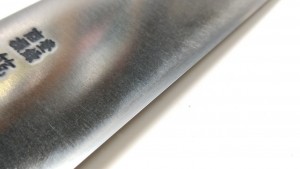

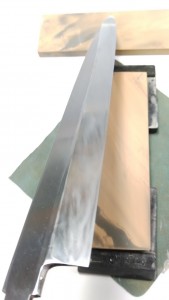

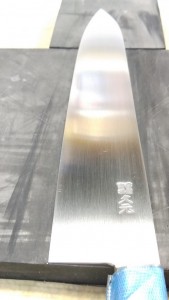

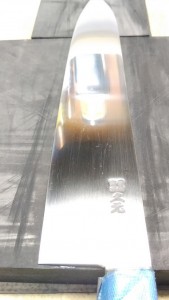

本日、試し研ぎの第一弾として、高村刃物の牛刀(SG2)を、研いでみました。

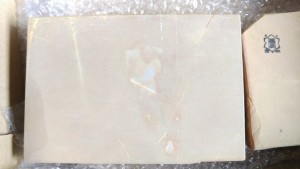

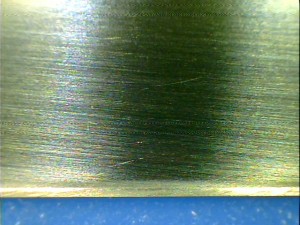

砥泥の色(本巣板の方が黒目)や研ぎごこち(天井の方がしっとり目?)等違いはありますが、どちらも繊細な刃が付きました。

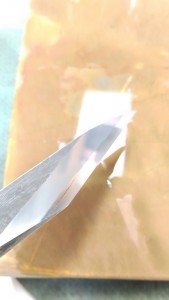

正直研いでいる感じではどちらが刃物と相性が良いのかはよく分からなかったのですが、トマトなどで試し切りをしてみると、敷巣板天井の方がより鋭く切れ込んでいくように感じます。

ただ、不思議なのがその後中山の戸前で仕上げると、より緻密で繊細な刃は付いたのですが、若干トマトを切ったときに滑る感じになりました(笑)。

とはいえ、以前に比べても総合的にはかなり良い仕上がりになっている気がしています!

ステン系の場合、細かすぎても刃先が滑る感じになる、というような話も聞いたことがありますが、それなのでしょうかね。

白1の方でも試してみたいと思います。

砥石の使い方としては、ダイヤで軽く泥を出して使っているのですが、そのような使い方で大丈夫でしょうか。

また、砥石と刃物の相性について、判断のポイント等があれば教えていただけると幸いです。

T様

試し研ぎが進んでいる様子にて、何よりです。

敷巣板同士でも、砥粒の形・凝集性・積層の向き等で研ぎ上がりも変わって来るようです。試し切りでの結果も、其れに基づいて変わって来るのも自然なのでしょう。

あと・・・切る時に滑ると言うのは、結構な厄介さを含んだ問題です。先ず第一に、「刃先の角度が鈍角過ぎ・刃先の角度がブレている・刃先まで研ぎが届いていない」の条件は無い物とします。其の上で滑るのは、代表的な高難易度素材として①乾いた海苔などの重層的な繊維質(摩擦が少ない繊維+何層もの抵抗)。②(桃太郎などの皮の硬い)トマトの皮(摩擦が少なく、中身の弾力によるクッション+刃筋を狂わせる)のが代表的だと考えています。

では、その対処法としては(天然は人造程には炭化物を強引に削る事が出来ませんので、逆に其れを活かす方向で永切れ狙いでは有りますが)角度の正確さ向上・刃元から切っ先への角度変化(切断緑・切開力の向上)・相性の良い砥石の選択と成ります。最後のを詳しく言えば、「最上級に硬くて細かい砥石」が全ての刃物(鋼材・熱処理)に最適とは言えません。何故なら鋼材の組織の緻密さ・細かさなどが違うので、兎に角細かい砥面で撫で付けた研ぎ肌(つまりは刃先最先端)が「対象に食い付く・長く切れる」かどうかは、鋼材と熱処理の組み合わせで適不適が出ると思われます。最上に緻密で組織の粒子も細かければ、最上の硬く細かい砥石で問題は無いでしょうが、一段落ちる・二段落ちる緻密さの鋼材や、添加物の種類で耐摩耗性の変化した鋼材・・・となると、最上の硬さ・細かさよりも僅かに手前の砥石の方が食い付き・永切れする刃に仕上がる事が多いです。

ですので、もしも最終仕上げ砥石で滑るならば、その手前の方が相性に優れている可能性は有ります。万が一、刃物の方が最上の細かさの鋼材なのであれば、研ぎの精度が不十分なのか?・鋼材の炭化物が砥石の研磨力を上回っている為に刃先の薄さが出せていないのか?という点を見直してみる必要が有るかも知れません。しかし、戸前の前の巣板で充分な切れが出ているとするならば、巣板との相性が(少なくとも当該の研ぎ手+刃物+砥石では)最適だったと考えるべきとの考え方にも蓋然性が有りそうです。

あと、細かい所を言えば、無理で無い限りは泥を出して研ぐ事はお勧めしません。性能が発揮出来なかったり、そうで無くとも個性が隠れやすくなるからです。そもそも私が選ぶ砥石は基本的に、名倉やダイヤに依る泥出しを必須とする砥石は弾いていますので。

村上浩一

追伸です

相性の良い砥石と刃物の組み合わせに当たると、絶対では無い物の、砥石の上で刃物が反発・上滑りする感覚が少なく、気の所為レベル以上に下りも速い場合が多いです。其の上で、切れと永切れが優れている場合には相性が良いと判断するのが正しいと考えています。極限の切れを目指す場合、その次の砥石(より硬くて細かい砥石である確率が高いですが)を用意して、最終仕上げとか超仕上げとか呼ばれる工程に入る訳ですが、其のバトンタッチの際に他の砥石からのバトンタッチ以上の効果が有れば尚良し・・・と成ります。

但し、最後の項目が必要かどうかは、冷静で正確な判断が求められます。其の前段階で、既に最高レベルの性能を引き出しているかも知れないからです。そうであるにも関わらず、思い込みや世間の常識に惑わされて蛇足にしか成り得ない砥石で仕上げようとしても、結果が伴わない事は充分に有り得ます。飽くまでも冷静に、過度な期待や妄想に引きずられる事なく、テスト結果からのみ判断すべきです。ただ難しい点としては・・・其の砥石の性能を引き出した上でのテストに成って居るかどうかが、当事者の能力に依存する点でしょうか。

村上浩一

村上様

詳細な御解説ありがとうございます。

泥は出さないで研いだ方がいいのですね。

となると少し水をかけるだけで研ぎ始める、面直しした際も泥は洗い流して研ぐ、という理解で大丈夫でしょうか。

さっそく挑戦してみたのですが、なかなかテクニックが必要そうですね。

泥を出してから研ぐより、研ぎがシビアになるというか、コントロールの難易度が上がる気がします。

単純に水をかけて研ぐだけだと、あまり砥泥が出ないからかもしれません。

砥石の相性判断は難しいですね。

私だと、なにより研ぎ手の要素が不確定過ぎて…(笑)。

トマトは普通の方からしたらものすごく切れるレベルですが、厳密に比較するとほんの僅かに皮の上で滑るかなという感じです。

戸前で仕上げても今までより仕上がりはいいので、敷巣板天井が高村の包丁と相性がいいのかもしれません。

アドバイスを踏まえ、先入観にとらわれずにもう少し試してみたいと思います。

今日はそんなに研ぐ時間が取れなかったのですが、白1は戸前まで上げた方が切れそうな印象です。

巣板の段階でも高村ほど、お借りしている2つで差は感じません。

難しくも面白いですね…(笑)。

T様

そうですね、泥を少な目にして研ぐのは難易度が高いかも知れません。しかし、其れだけに砥石の本質や相性、自らの技術が如実に反映されます。私の考えでは、名倉や共名倉の使用・ダイヤでの泥出しは、止むを得ず使うしか無い砥石への対処。或いは、刃物への一定の効果を狙う場合の物です。対処しなければ使えない砥石は、当たりの砥石とは言えないと判断しています。当たりの砥石でも、使いこなすのに難易度が高い物も有りますが(笑)。あと泥の出方も、研ぎ手によって激変する事もあります。

自分の使いこなせる砥石の範疇で、手持ちの刃物に適した物を探すのが基本なのですが・・・使いこなせる砥石は、研ぎ手のレベルアップに従って変わっても来ますから難しいです。一般的に、硬くて細かい泥の少ない砥石が難しいと言われるのは、砥石が変形して刃物に合わせてくれる事が無い。摩擦(砥面の抵抗)が少ないので角度維持や荷重の掛け方に繊細さを要する。泥が少ないので、適当な角度では泥による研磨が期待出来なかったり、滑走のコントロールを自律的に行う必要が有る、等の理由によると思われます。

恐らくは、今回の二本の内で本巣板天井よりも敷巣板の砥面が、愛想の悪い(余り向こうから寄り添ってくれない)タイプなので、僅かな研ぎ難さから結果に差が出ている可能性も有りそうです。しかし其れは、イコール平面の刃物を研ぐのに適している砥石であるとも言えるのですが。

村上浩一

村上様

たしかに通常の敷巣板の方が少しそっけない感じかもしれませんね。

泥を出さないと少し突っ張る感じというか。

結局は今の自分のレベルの中で最良と思えるものを選択していくしかないのでしょうね(笑)。

ブログでも書かれていたように思いますが、泥をあえて出す場合というのは、地を引くことの防止や傷消し等の効果を狙う場合でしょうか。

私のように洋包丁メインで、基本的に天然砥石は刃先中心に当たる場合は、泥出しの必要性は低いのかもしれませんね。

T様

泥出しの目的は、書かれている通りで間違い無いです。補足するなら、研磨力を超えて研削力に近いほどに速く下ろしたい場合でしょうか。この場合、傷には目を瞑って荷重も大きくしますが、(仕上げ砥としては)少し目の粗い砥石で共擦り・共名倉を利用するのも一手では有りますね。逆に、使用砥石よりも細かい砥粒の共名倉を用いれば、より緻密な仕上がりも狙えます。

慣れてくると、余り纏わり付いて来る様な柔らかい砥面・多めの泥は、面倒に感じたりするものです。サラッと軽く接触させて、返りも出さないレベルで(角度と圧力は一定の儘)少ない回数を丁寧に研ぐ。精彩かつ正確な角度の刃先が出来上がります。

其れには、各砥石に適した水分量・圧力・ストロークスピードの三要素を割り出さねば成りません。つまり、同じ刃物を同じ研ぎ方で研いで居ては、砥石との相性を測れないという事です。対応策は、前記の要素を其々、可変としながら組み合わせてテストするしか有りません。慣れてくると、殆ど瞬時に割り出せる様に成ります。

砥石との対話は終わりが無いほど、奥深いですが・・・以上の内容を参考にして頂ければと思います。

村上浩一

村上様

泥を少し出して研ぐ、というのが当たり前のように思っていたので考え方を改めないといけなそうですね。

単純に泥があった方が滑らかに研げるし、刃も付きやすいだろうと考えていました(笑)。

これは人造の荒砥や中砥でも同様でしょうか。

例えば、#1000で形を作ったり傷を消す段階では泥を出して、同じ番手でも刃先を研ぐ(作る)際は泥を流す、というようなことも考えられるのでしょう

かえりを出しすぎるとやはり緻密な刃はつきづらいのですね。

かえりの扱いというのもよく分からないポイントで(笑)、かえりは出し過ぎない方がいい、というような記述は見かけるのですが、出し過ぎないようにこまめにかえりをとるというよりは、少しかえりが出たら次の番手に上げた方がいいのでしょうか。

あやふやなままにしていた疑問が沢山あって、質問ばかりですみません。

T様

何も考えず、ひたすらに研ぎ易く・失敗し難く・・・との構えであれば、(共名倉やダイヤを問わず)泥を出してから研ぐのが良いと思います。ただ、そうなると折角の天然の良さが損なわれ易いのではと。砥粒の細かさ・凝集性・形状・堆積の仕方・層としての組織の流れや分布。そう言った諸々の質の違いに因る、刃物形状・鋼材・熱処理への対応やバラツキを利用できずに勿体無いと感じます。

人造でも、必ずしも同様の発想と結果に縛られる必要な無い物の、研磨力が上がる・傷が消える条件は、水分量や泥の量に影響はされます。従って、手持ちの人造の振る舞いを観察し、自らの目的に応じて特性を把握し活用するのが重要でしょう。砥石の製造方法や、研磨剤の種類で結構な違いが有ると思いますが、シャプトンなどの砥石は余り泥が多く出て来ると滑走が良すぎて削れる量が減る感じですね。平面が崩れやすいビトリファイド等は、水も泥も多目で無いと性能が発揮されない印象ですし。

返りの処理は、もう口で言っても分からん(笑)。レベルの話しに成りますので・・・講習でも、研ぎ・返り取りの実演して真似して貰い、実際に切りながら試して確認して貰わないと伝わり難くてですね。基本的には、荷重を減らしつつ刃先を丁寧に整え、次の番手の砥石へ・・・で正解なのですが。

いつも、的確な御質問を頂くので先々、(かなり以前にやったっきりの)ブログ上で問答集みたいに文面を記載させて頂きたい位の内容に成って居ますね。通信講座を求めている人も居ましたので、需要は有りそうですし御一考を御願い出来ましたら幸いです。

村上様

いつも御丁寧に教えて下さりありがとうございます。

もし、私の拙い質問がなんらかのお役に立てることがありましたら、ぜひ御使用頂ければ幸いです。

研ぎについては、初心者向けのHPの記載や書籍等はありますが、そこから先に進もうとするとぶつかる問題について、詳細に解説されているものはあまり見かけたことがないように思います。

例えば、HPの一項目として「中上級者向け研ぎ講座」のようなページで、項目ごとに体系化された質疑応答集ができたら、そのような方達にとってこの上ない道標になるように思います。

「実践編は研ぎ講習で」となっていたら、私はすぐにでも申し込みたい気持ちです(笑)。

研ぎを始めてしばらくした頃に、研いでも研いでも思うように切れるようにならなくて、相談できる人もいなく苦しんだ時を思い出します(笑)。

そんな方々もきっと喜ばれるのではないかと思います。