北海道のS様から、先丸蛸引きが送られて来ました。今度、注文する同型の練習も兼ねて御家族から譲り受けた物との事。

到着後、一見して分かる問題点は無いような。まあ、切ってみないと何とも・・・。と紙を切るも問題なし。ああ、厚みのある対象には抜けが・・・?と紙束を切るとやや手応えが重いかもレベル。つまり、欠けがちらほら有るのと刃体の捻じれがある以外は、通常は切れに関して問題視されないと思われました。

捻じれは水本焼きという事もあり、余り強引に戻すのは困難でしたので半減させる程度で。それ以上は鏨を打って伸びを惹起し、然る後に何割か鏨目を研ぎ去るしか無いでしょう。そこまでのリスクを取らずとも実用には差し支えない範疇かと。あと、研ぎに於いても裏押し時に砥石上で面を合わせられないのが改善されましたので。

恐らく、欠けが多発する傾向は水焼きの本焼きであるだけでなく、上記も原因となって居た可能性があります。研ぎながら調子を見て、適宜そこそこ戻しを掛けていく内に裏押しで砥石に食い込むのが収束して行きました。

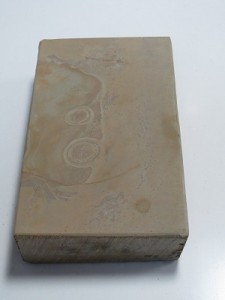

黒檀の柄と鞘で、水本焼きに相応しい装い。ピンの材質も御揃いです。

全体的には大きな問題は見受けられず。

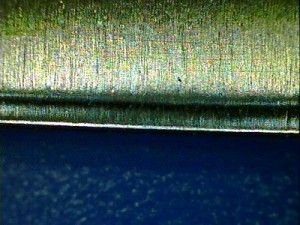

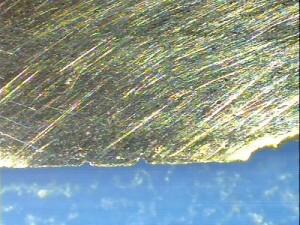

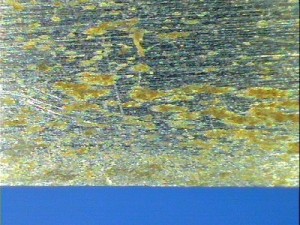

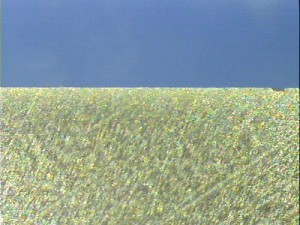

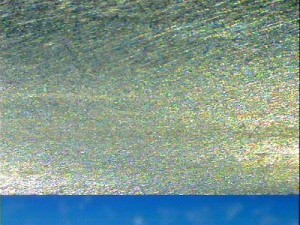

切り刃もかなり均等に厚みが抜かれており、切っ先に向かってテーパー状。敢えて言えば、刃先へ続くハマグリの開始位置が急角度だった点、それとは逆に最先端の角度が僅かに鋭角(この鋼材の仕上がりとしては)だった様に思います。

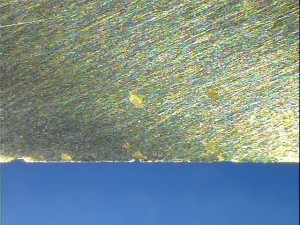

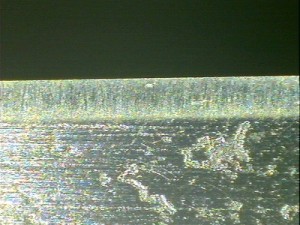

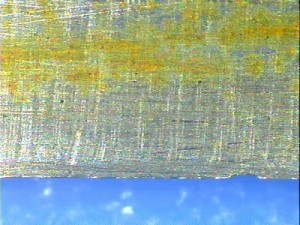

裏は捻じれの関係かやや不安定。あとは変色など。

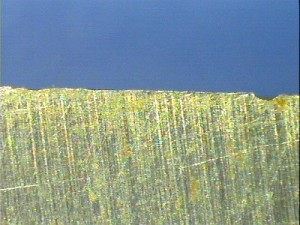

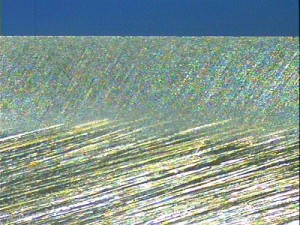

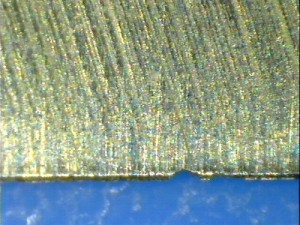

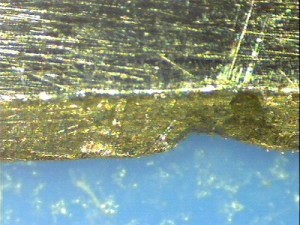

一番目立つのは切っ先周辺。本来は刀の帽子状のデザインですが、厚みを抜くのと切れるように研いだ様子。通常、磨く程度で砥石は当てない部分でしょう。

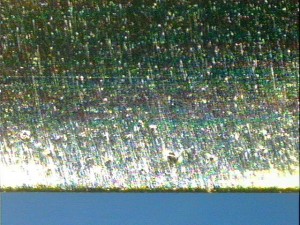

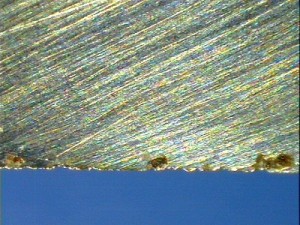

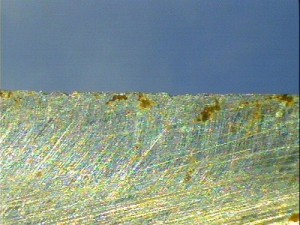

拡大しても、欠け以外の部分は良く研がれて居ます。しかし最終角度はやはり、ベタ気味の鋭角。刃先の欠けや捲れに繋がり易いですね。

今回も、荒砥を使うまでも無くキングハイパー1000の硬軟二種からスタートです。それで更に厚みの最適化を図り、切っ先の成型・刃先の欠け取りを行ないます。

後は天然砥石です。切っ先を但馬砥で研ぎ進め。

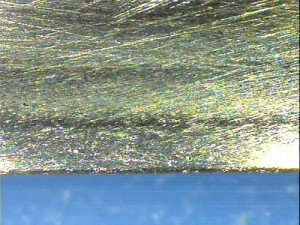

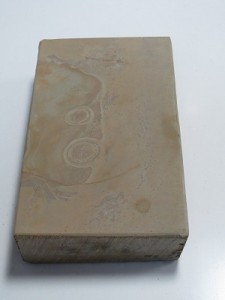

切り刃を柳用砥石で均して行きます。此れは蓮華・ナマズ入りの敷き内曇り。柔らかく研ぎ易い上に仕上がりも良いので、初期の全体的な均しや最後の纏めに向きます。

他にも標準的な敷き内やナマズ・卵寄り(此れはやや硬い割りに今回、良い相性)で、部分毎や個別の課題毎に対応。

続いて従来からの本焼き用白巣板蓮華巣で仕上げようと考えていたのですが、相性がいま一つ。急遽、最近のも取り混ぜて調子を見つつ進めます。

裏押しにも2~3、試しましたがもう一声ですか。此れはその内の一つでS様に御送りした裏押しに適す硬口にかなり似た質の物。この段階では未だ裏が不安定だった様子。

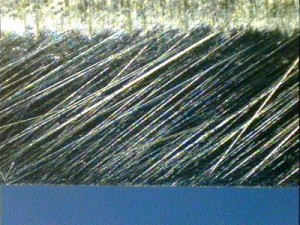

上(中山)で傷消し・中(奥殿)で仕上げ、下(中山)で裏押しはまずまず。

この時点で終了としても良かったのですが、切っ先の状態と欠けの痕跡が気になり、研ぎ直し。特に切っ先の仕上がりが切り刃に対して合っていない気がしました。

関で使っていたGC砥石(800・1000・1200・1500)

頂き物の白のボタン

白の目白

ボタンは良く下ろしますね。目白は硬く細かく、合砥の様。

刀の帽子で云う所のナルメでしたか、そんな感じの研ぎ。

本焼き用(地金には優しくなく、刃金を良く下ろす)コッパで研ぎ目を細かく。

最後は奥殿の蓮華巣板で切り刃を仕上げ、裏押しはカラス入りで仕上げました。工場出荷時の形状とは違うかも知れませんが、持ち主が今後研いで行く上で、自然に形状を維持し易いと思われる物にしました。

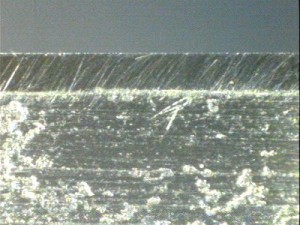

一番大きな欠けの名残や、刃先が2~3の僅かな乱れ程度に収まった時点で研ぎを留めました。普通に御使用頂き刃先の研ぎを数回、行なって頂ければ解消されるでしょう。

今回の切り刃と切っ先の研ぎ上がりに付きましては、御依頼主の判断を仰ぎたいと思いますが先ずは、この度も御依頼頂きまして有り難う御座いました。

S様

メールでも記載しました刺身包丁の種類に因る使い勝手に付きまして、他にも気になる方が有るやも知れませんので、此方にも一部転載させて頂きたく思います。

柳に比べて切り方での違いが出易い様な気がします。柳は対象に当てながら引いていけば、ある程度自然な切れ込みをしますが、蛸引きは「弓切り」を明確に意識する必要が有ると。先ず柵を俎板の手前ぎりぎりに置いて、更に柵の手前ぎりぎりに包丁を構えます が、包丁の刃元を柵の角付近、切っ先は柵の上空の60~70度の角度で立てます。そこから、包丁を引きながら倒して行くのですが「柵と包丁の 接触点」の視点からは、回転鋸の刃が進んで来る様に感じるようで無ければいけません。この場合の蛸引きでの難しさは、直線的な刃線を動きにより曲線的に作用・接触させていく運行を強いられる部分でしょう。

蛸引きよりも(殆どの刺身包丁よりもですか)反りのキツイ先丸では、前後へのスライド(押し切り・引き切り)を伴わない「押し付け」だけでも対象に切れ込む効果が期待されますが、逆に刃線が先へ行くに従って後退している訳ですので、刃先の接触点を常に維持して(引き切りで)切り進めるのには極端に言えば、他の包丁より押し付け 続ける努力を要する事になります。蛸引きは蛸引きで、先丸は先丸で、各々に扱い方は違えど独自の難しさが有る事になります。

代わりに、柳や菖蒲よりも刃幅が狭く薄めである事の多い蛸引きや先丸蛸引きは、対象へ切り進んでいる最中 の方向転換や角度の急変を受け付けてくれると思います。特に先丸だと、接触するのが面>線>点の関係性で言う所の後ろ寄りになるでしょうか ら、自由度が高いです。その特性を活かした使い分けを試して頂ければと思います。但し、柳の複合的な刃線カーブと先細りの切っ先は、取っ付き易さと万能性で誘惑が強いと思いますが。

以上は、之までの経験・知識から自分が理解している程度ですので拙いとは思いますが御参考になれば幸いです。因みに以前、私の先生は刀で切る際の刃の運行・軌跡につい て、刺身包丁の刃の働かせ方との関連を指摘された事があったように記憶しています。