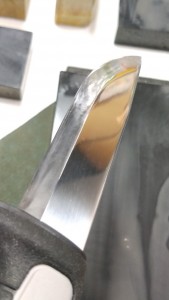

先週末は、亀岡の天然砥石館でイベントの御手伝いでした。肥後守の切り刃を極力、ベタに研いで行き、最終は天然の仕上げ砥による刃金と地金の違いをも際立てせ、コントラストが引き立つ完成を目指しました。

砥石館は、二代目館長の田中さんに変わってからも、変わらず(以前にも増して?)意欲的に新しい分野や過去の方針の拡充に余念が無い様です。

下画像は新製品の小割りの砥石と、其れを納めるホルダーです。

今回の主役となる、肥後守も勿論ですがサイズ別に揃っています。

此れは、過去の直近に行われたドングリを模したアクセサリーです。実物を使って砂型を作り、熱した亜鉛合金を注いで製作する体験だったそうです。

直接の関係は無いのですが、前館長の上野さんの趣味?を活かしたオブジェと言うべきでしょうか(笑)。昭和の時代のラジオをレストアし、放送を聞けるだけでは無く、ブルートゥースでCD音源を鳴らせるとの事。

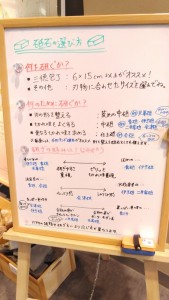

当日の主題である肥後守の研ぎイベント、そのチラシも有りました。

用意された現物色々、サイズによりハンドルの材質にも違いが。

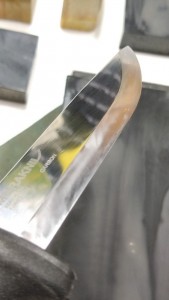

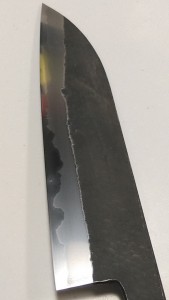

下の開いて居る方は、確か田中さんが研ぎ上げた物だったかと。

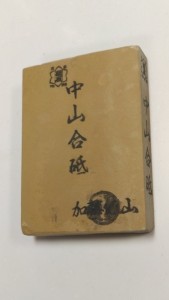

各種、天然仕上げ・中砥石の小割りも用意されていました。主として使われたのは、青砥・三河・内曇りの三種。

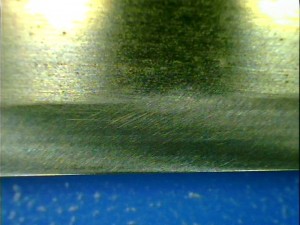

始めは、メーカー問わず400番相当の人造砥石からです。肥後守は両刃ですので、両方の切り刃(左右の側面)をベタに成るのを目指して研ぎ下ろします。

過去に触れた事が有る肥後守は、大抵が凸の切り刃と成って居たのですが、最近の物はホローグラインドに成っている様ですね。形状の精度は向上していますし、取り敢えず切れる刃を付けるなら適した形状だと思いますが、切り刃全体を整えるにはホローの溝を消すまで終われない気に成ってしまいますね。もしも凸なら凸なりに仕上げれば、見た目的には砥石に当たらない部分と云うのが出ませんので。

大まかにベタ迄に進めば、次は1000番相当の人造で傷を浅くして行きます。

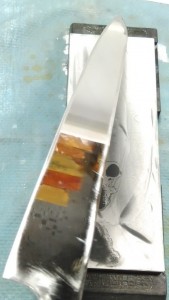

傷の低減と切れの向上が得られたら、天然砥石の中砥である青砥に移行します。

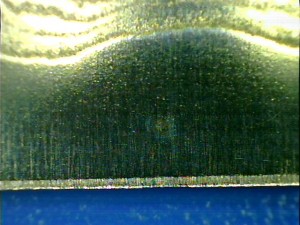

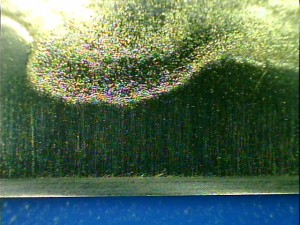

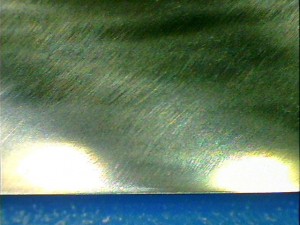

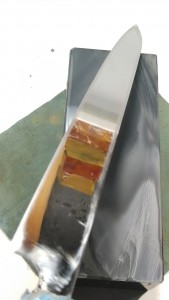

全体が青砥の研ぎ肌に成れば(念の為に青砥の小割りを挟んでいますが)、今回のハイライトとも言える仕上げ砥の小割りです。

青砥、或いはダイヤモンド砥石で擂り、軽く泥を出してから作業に当たります。

最終仕上げに使った小割りの砥石目が、切り刃の全面に揃った所で完成です。

切れに関しては、部分的に私が研ぎを手伝ったりしましたが、自力で研ぎ上げる方も。そして、刃先を拡大してのチェックにも余念が有りません。

実際に紙を切っての確認も。やはり、研ぎや刃物に興味を御持ちの方々ですので、切れの軽さや切り進む際の音の大きさに拘りを見せる場面も。

ハンドルエンドにソングホールが有りますので、上野さんが切ったのでしたか?革紐を通して完成です。

聞けば、早々に申し込みが満員御礼に成った、その参加者の方々ですので熱心にかつ楽しんで作業に当たって頂けました。拙い説明にも関わらず、清聴を頂き有難う御座いました。

御家庭でも様々な研ぎをなさる時に、今回の内容が幾らかでも御参考に成りましたら幸いです。更に高度な研ぎなどに付きましては、新館長が計画されそうですので、今後も砥石館の情報発信に御注目を頂けたらと思います。

あと、次回のイベントは砂型鋳造に依る鏡作りですが、一部の枠が埋まって居ないとかで、其の部分は今回同様の肥後守の天然仕上げに取り組む枠として用意されるそうです。何故なら、今回のイベントに漏れた方が複数名、居られた為に代替の枠としたいとの事で。もしも、日程に余裕の有る方は再度の御申し込みを検討されてみては如何でしょうか。