前回の麻婆豆腐に不満がの頃ましたので、も少しマシな物を作ろうかとボンヤリ考えていたのですが・・・行きつけのスーパーで良さそうな鰯(明太子搭載型)を見付けました。

丁度、時節柄ですし(二月四日現在でしたが)節分風に行くかなと。現在は忙しかったり製作に自信が無い場合は、海苔巻きの材料も市販の製品で殆ど揃いますから便利ですね。祖母が存命中は高野や椎茸など、全て手作りでしたので隔世の感が有ります。

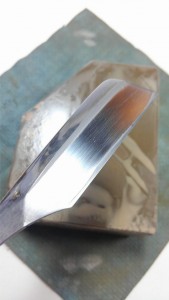

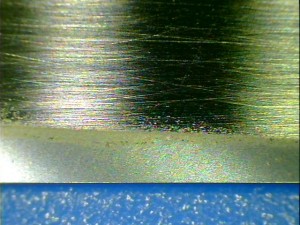

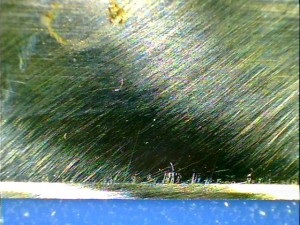

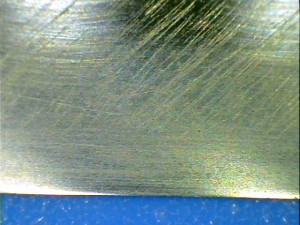

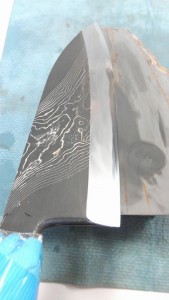

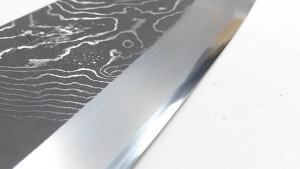

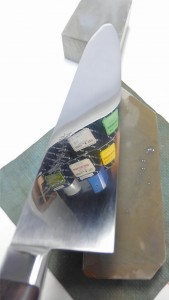

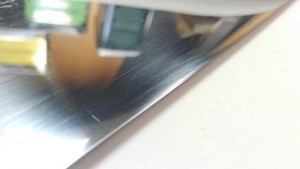

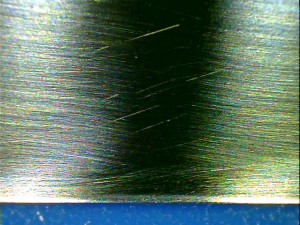

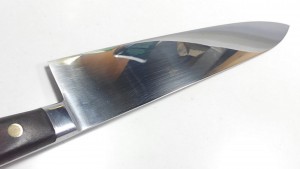

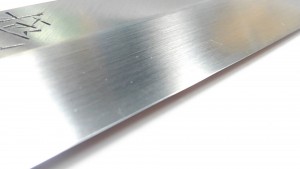

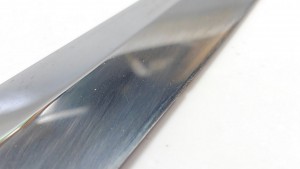

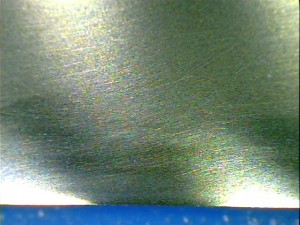

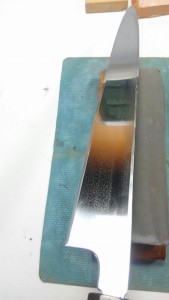

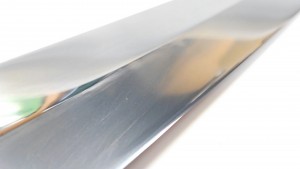

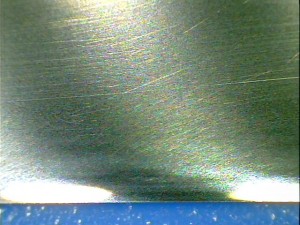

過去にも御依頼を頂いていた東京のH様から、包丁達が届いていたのですが二本を仕上げて其の合間に。

中心迄火を入れつつも、焦がさない加減が難しいですね。しかし、嘗てもそうでしたが此の製品は、青魚の油脂に弱い私でも負担が少なく有難いです。恐らくは、鮮度か処理が違うんでしょうか。

有明の一番摘みの海苔と記載の商品を選びましたが・・・薄くて千切れやすいのと水分の吸収性が高いので四苦八苦。使った事が有る海苔たちは、弾力が有って強かった物ですから取り扱いが異なりましたね。半面、風味は過去に経験した全ての物を上回り、軽やかで癖も無い仕上がりでした。

砥石館の常連さんからのもらい物の米でシャリを炊いたのですが、新米という事も有り柔らか目に。引っ付き易いのと薄い海苔で予想以上に苦戦しました。そして序でに、下画像の二種も。

一番好きな鉄火とカッパ。鮪は普通の?キハダの赤身。胡瓜は、普通に切った物と、刻んで梅・紫蘇の粉末で和えて絞った物。

野菜不足に気付いて、有り合わせ。菜の花の煮浸し的な。此処まで、三つの器は数年前に丸柱で手に入れた物。上画像の物は、小さな壷の製作途中で破裂したのの再利用品?ですが、もしかすると高度な計算による演出かも(右が底・左が口です)。

予想以上に手間と時間が掛かった割には、やはり此方も巻きが今一で・・・急いては事を仕損じるを地で行く結果に。この反省も、今後に生かしていきたいと思います。