先週末には、予定通り天然砥石館でのイベントが行われました。親子連れ限定でしたが、やはり子供の年齢もマチマチでしたね。性格も様々でしたが案外、小さい頃は似通っている傾向も感じました。怪我の心配も無くは無いので、暴れる子が居なかったのは助かりました(笑)。

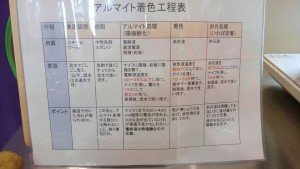

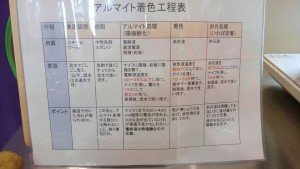

人造砥石の他、小割りや共名倉も年々充実して来ている様子。しかし今回は、地元産の青砥仕上げを目標に仕上げる内容。着色(アルマイト仕上げ)をした際には、硬度が増すので前段階として、ダイヤモンド砥石を使用する必要は有りますが。

先ずは、アルミの丸棒の鍛造からです。捻じれや反りが出始めると、私が修正して回ります。日野浦さんの所での経験が活かされますね。

厚さ・長さが大まかに整った所で、私がベルトサンダーその他で削り出します。現物次第で制限も有る物の、出来るだけ御好みの形状に近付けました。

着色する作業は、砥石館の常連で従来もイベント関連では補助に入って貰って居るY様が担当。今回は、(之までも度々でしたが)御子息を伴って柄巻きにも大活躍でした。

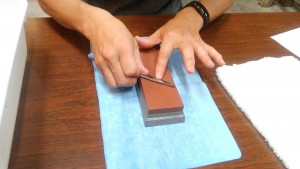

ダイヤの後は柄を付けて、いよいよ青砥での仕上げ研ぎです。

着色無しの場合は、鍛造⇒整形⇒柄付け⇒青砥です。

前述の通り、常連様親子が並んでの柄巻きの図。

参加者の中には職業柄?巻きや結索に明るい方も。子供が固定した所で、父上が高難易度の巻きを御自身で。

姉妹で参加の姉上は、形状にも色の合わせ方にも拘りを感じさせるタイプでした。

柄と刃体が織りなす全体的な形状を考慮して、材料を選別後に研ぎ。

紐の色も、柄の素材である桜の枝に因んでピンク・若葉を模した緑と悩んだりしましたが、最終的に黒っぽい色をという事で、焦げ茶に。そして、館長自ら柄巻きを。

拘りを詰め込んだペーパーナイフが完成しました。

美観への傾倒が勝っていた様子でしたが、切って見ると此方にも真剣で。

切る幅を、より細く設定したりと自ら難易度を挙げて行くスタイルには共感を禁じ得ません。飽く事無く挑戦し、切れの加減に一喜一憂。

意気に感じて再度、私がダイヤでの念入りな修正を経ての青砥仕上げをして手渡しました。結果は、御満足頂けた様で光栄です。

妹君も、ツラれて?切り始めますが性格が出ますね。大まかに切れれば・・・な感じでしょうか。まあ、此方が普通ですね。

勿論、他の子達も結構な食い付きでした。

合間では、周辺の設備などに興味が移る子も。着色する際は待ち時間も必要ですので、拡大鏡・顕微鏡でのコインなどの観察は暇潰しとしても秀逸です。

姉上に置かれては、終盤(美術刀剣にも関心が?)館長愛用の刀を持たせて貰ったり。父上と記念撮影は恥ずかしそうでした。

何度も御手伝い頂いている、砥石館常連のY様には他にも色々と御世話に成って居ります。イベントに関わらず、差し入れや御土産を持たせてくれたり。

下画像は、その一部です。主として、近隣で栽培されていた野菜類ですが・・・自分としては幾分、多目だなと感じる場合が多いのは秘密です。

或る時は破竹?でしたか、皮付きで十数本を渡されたのですが・・・調理した事はおろか、食べた事も有ったかどうか。取り敢えず皮ごと下茹での後、出汁で煮てみました。

また或る時は何故か、ズッキーニとアーティチョークでしたか?カリフラワーの育った奴(商品表示にはカリフラワーと)を頂きました。特に深く考えず、フレッシュの特別栽培トマトとホールトマトをベースにストウブで煮込んで見ました。

更に、ワークショップで茄子が余った時に上乗せで茄子をくれました。余りに多いので、フライパンで蒸し焼き⇒マーボーナスもどきの煮込みとしました。

事程左様に貰い物が多いのですが、稀に御自宅で食事を御馳走になる事も。まあ、半分~三分の二は私が料理する事が多かったりします。

更に稀ですが、愛宕山を掠めて少し車で移動した所にある蕎麦屋に御一緒した事も。私が今まで食べた中で、一番薄く切ってある蕎麦でしたが風味が逃げてしまわないかなと心配に。しかし癖も無くサッパリして居り、此れは此れで・・・とも感じました。辛味大根?との相性も中々でした。

蕎麦屋の近所だからと、序でに砥石店へも案内してくれました。以前から知っては居ましたが、出掛ける機会が無かった場所です。

加工場には、原石状態で積まれた砥石群。入り口には、内曇りとの事ですが大きな板状の砥石も。

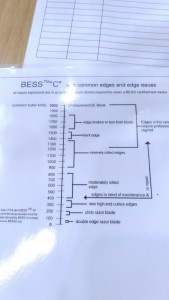

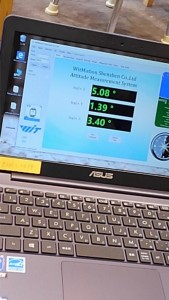

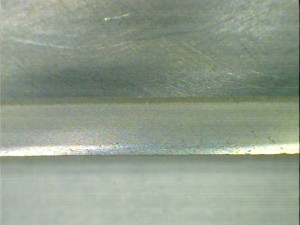

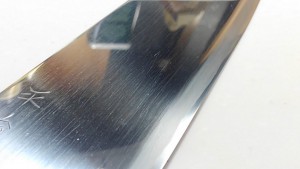

中々、訪れる事は少ないとも思われますし、折角ですから小振りなのを購入。幅は狭くとも厚みが有り、明確な巣は見当たりません。(最悪、気に成れば避けて研げる余地が有るので)困る程の筋も無く、中硬~やや硬の巣板としては粒度も細か目です。

女将さん?からは、「羽二重の質に当たるが蓮華が入っている」とか。サラサラ・すべすべと言うよりは、ツルツルに近い感じ。

上画像は、おまけに付けてくれた青蓮華です。手の平サイズですが、綺麗な形です。砥面の荒れは一か所在りますが、粒度・硬さは上の蓮華巣板と同様で使い易そうな印象。

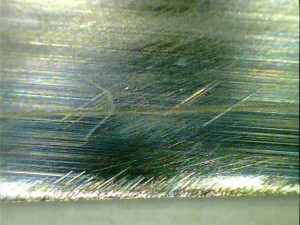

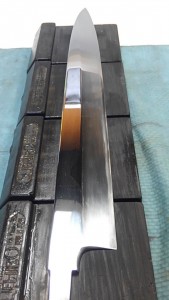

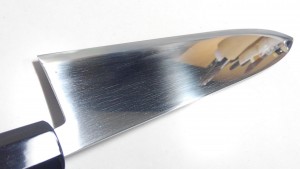

普段から時々は使っている上、最近のワークショップでサンプルに使用した為に手入れの必要性が有る包丁です。

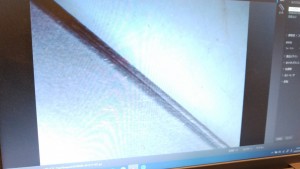

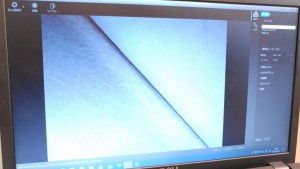

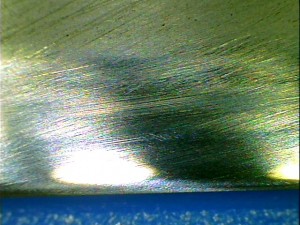

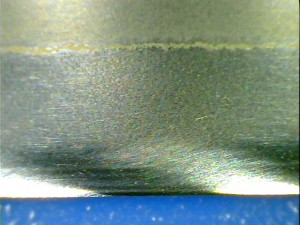

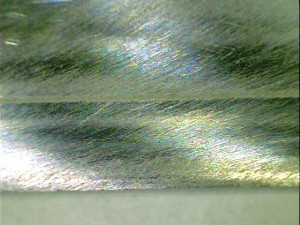

炭素鋼の芯材(刃金)を両側からステンレス地金で挟んだ、三層利器材です。平(ステンレス)は人造の研磨剤・切り刃(ステンレス)は千枚系統で磨いて有りますので、余計に錆びや変色は有りません。従って刃金部分への対処として、キツイ角度のハマグリ部分の研ぎ・緩いハマグリ部分の錆落としと成ります。

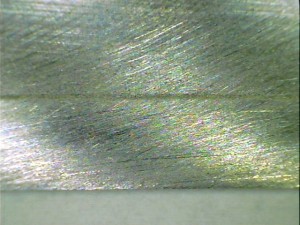

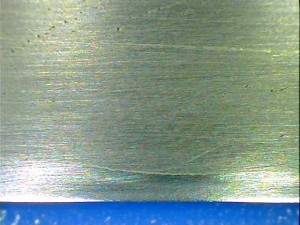

購入し立ての大平産、白巣板蓮華入りで試し研ぎを兼ねて研いで見ました。

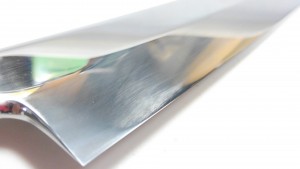

ダイヤ砥石で擦った砥粒により、殆どの錆は除去されました。元より変色程度でしたので楽ですね。予め、磨いて置いたメリットが効いています。

研磨力・切れは、中硬~やや硬の巣板と言うよりも硬口の巣板に近い感じです。全く遜色ないと迄は行かずとも、普通は困らない仕上がりと言えます。ただ、この包丁は硬度も案外、高目である上に組織がやや粗い・粘り控え目の何れかの理由により、しっとりした砥石との相性が良いので、仕上がりで傷を消そうとすると若干ですが難易度が高い相性でした。

上の砥石の入手の機会を得られた以外にもY様には様々、御世話に成って来ましたが今後も御付き合いを願えればと思いますので、宜しくお願い致します。