昨日も又、砥石の追加などで出掛けて来ました。到着時刻の加減により少し待ち時間が出来たので、手近な所の原石を選び鍛えたり面付けさせて貰っていました。

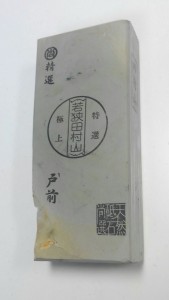

少しして中岡さんが帰着、購入希望の可能性が有る御二方用の赤ピンの選別もしました。以前に赤ピンの問い合わせをした所、在庫が無いとの返答でしたが加工して頂いていた事に感謝です。

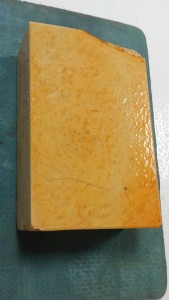

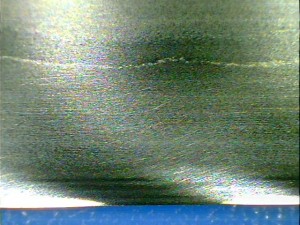

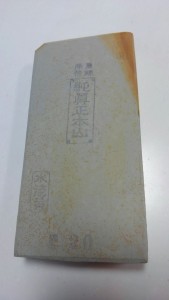

此方は、某理髪店の方からFBでコメントを頂いたので、念の為に持って帰って来ました。砥面の一部に荒れ?は見えますが、硬過ぎず柔らか過ぎず。砥粒は均質で目の立ち方も適度です。

此方は現在、ガーバーのアーモハイド四本の研ぎ依頼を頂いている西宮のM様(過去にもオールドガーバーを研がせて頂きました)に試して頂こうかと念の為に持ち帰りました。メールにて、使用するべき砥石に付いての問い合わせも有りましたので。

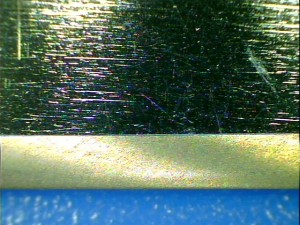

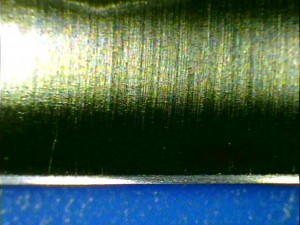

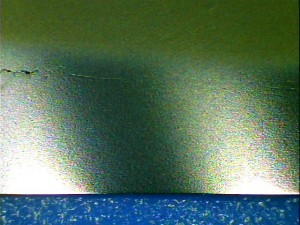

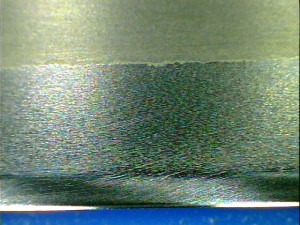

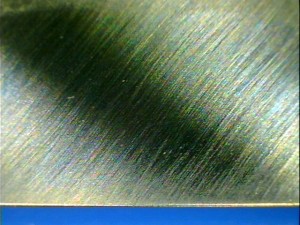

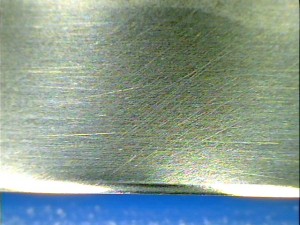

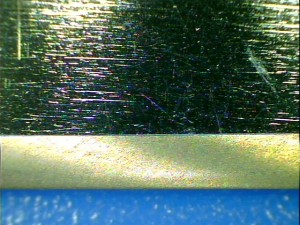

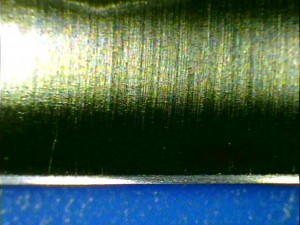

御依頼品を研ぐ前、自分の手持ちのショーティーを題材に、仕上げに使う砥石の相性を調べて居ましたが、研磨力と仕上がりの良さで硬口の中山赤ピンに候補を絞りました(奥殿産硬口巣板・白のシャリシャリも遜色無しですが、僅かに研ぎ目が大きい。次点では中山並砥かなと)。以下画像は、本件砥石の砥面を整える作業に平行して試した結果の拡大画像です。

そして、自分で面付け他をして来た石達です。

左下は、少し硬いですが基本的に全部柔らか目です。

此方も左が少し硬い位です。

ゴロっとした原石が三つあったので、比較対象として使用。其々、表裏に皮が付いた状態で表の皮側から削って行きました。すると狙い通り?難の有る状態が見られました(しかも程度の違う)。

一度は面を付けたのですが、特に層の走行が暴れていた為に余計に巣や筋の影響が出ていました。筋・巣に対して斜めに面が付いていると表面に出る面積は増大・其の上、巣が減って来ても次の巣が頭を擡(もた)げる確率が高く成ります。余りに層の繋ぎ目が明確に出ると牙目に成りますし。

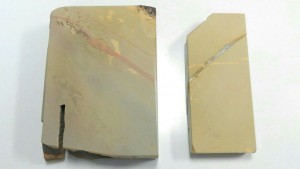

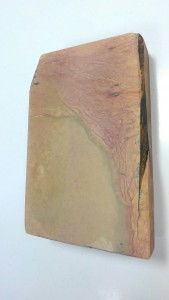

ですので、一部側面に剥離が見られた事もあり鏨を使って割って見ました。画像の砥面は、表の皮が付いていた側を向けてあります。

下側に位置していた(裏側に近かった)半分の方は、層の走行に合わせつつ面を付けたので、上半分よりも砥面に出る層の繋ぎ目が減少しています。元から少なかった巣の影響が、其の所為も在って尚更に薄く。

見て分かる様に此の個体は、裏に近付く程に白寄りに成っています。裏の一部は、奥殿の特徴なのか紫が出ています。巣板の茶色と白の境付近は蓮華も出易い様です。

上側単体でも、上面に対して裏の方が巣・巣の成りかけが少ないので、この点でも中央・裏寄りに難が少なかったと言えますね。

上の巣板に比べると、表の皮の直下から巣以外の難は二本の筋程度しか見られませんでした。但し、巣の範囲は広い。電着ダイヤに掛けても、硬くて滑り易いので整った砥面が出て来るまでは大変です。

持ち帰って、2~3度は面付けし直したので此のレベルに成っていますが、初期は白い部分が目立たない程。ですので、その段階で下画像の茶色原石と研ぎ比べれば当然、切れが劣りました。下画像の方は既に、研ぎに際して殆ど悪影響が出ない程には質的に恵まれた作業工程でした。

少し、白い部分が広がって来ました。

その状態で試し研ぎ。何とか使える感じです。

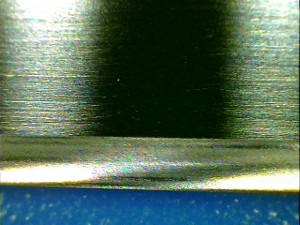

今回の原石の三個中で一番、難の少なかった茶色。層の荒れも巣の影響も砥面(砥粒の凝集・均質さ)の問題も極僅かです。そう云った雑味レベルでさえ、厚みを減らしていく程に改善されて来ました。

もう此の段階で一線級ですね。早速、本調子で使えそうです。

白い方は、あと1.5mmも(斜行を軽減する方向で)減らせば立派な白に成るでしょう。但し、まだまだ表の皮から少し進んだだけですので、次に如何なる難点が潜んでいるかは分かりません。此のまま著変無し、で経過を辿ってくれる事を期待します。

事ほど左様に、石の質によっては皮を剥がせば即、使い物になり全層に亘って最高性能を発揮してくれるとばかりは限りません。石の成り立ちにも因りますし、層に平行に面付けしなければ難の出現を誘発もします。余程、幸運に恵まれれば大きいまま最後まで問題無く性能を発揮してくれる石も存在するでしょうけれど。

以上は、特に巣板に限った話では有りません。合砥もそうで、更に言えば浅葱に顕著に見られる傾向だそうです。実際、地を引くとか針気が有るなどと評価された砥石であっても、性能を出せる層の部分を見付けてやれば、改善するどころか本来の一番美味しい部分を期待出来得ると。随分、難儀ですが面白いと感じます。

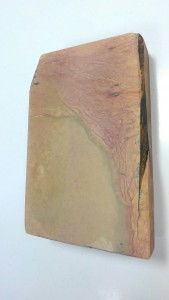

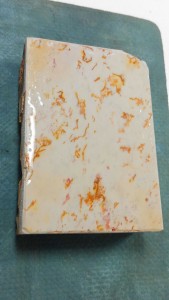

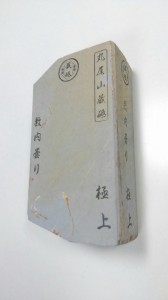

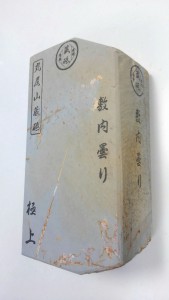

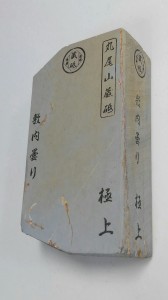

最後は、自分用に購入した二つです。

奥殿産の巣板、茶色に紫混じりです(と言うか下の大半は紫)。硬さは中くらいで砥粒の目の立ち方も中くらい、扱い易いです。

幾つか赤ピンを作ってくれていたので、その中ではやや柔らか目を。目は細かく、滑走感も適度で余り粘る泥では有りません。

オマケは、サンプルで購入した包丁。見た目は普通のステンレスっぽいですが、セミステンレスでSKD12相当との事。切れ・永切れは充分で、食材を切って見ても味や香りの低下はステンレス程では無かったです。それでも、天然砥石で仕上げた方が良い結果に繋がりました。

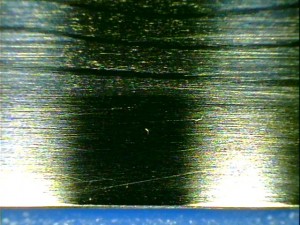

早速、茶色を使っていますが・・・3~4割、切れが落ちた状態からでも此の砥石で充分に戻せます。寧ろ、返りが出易くて分かり易い性質の鋼材・焼き加減ですね。

その状態の刃先拡大画像です。十分な仕上がりになっています。

この包丁の製造元へ、研いだサンプル持参で見学に行く事に成るかも知れません。色んな仕様で製造されている筈ですので、思う様な製品が有れば少量、販売用にとも考えています。包丁購入の相談などを受けた際に炭素鋼・手打ち鍛造を薦めてはいますが、どうしても錆の心配や重量・価格の点で二の足を踏む方への回答に成るかなと。

標準仕様の刃付けは鋭利過ぎる嫌いも在りますので、販売時には幾らか耐久性に振った角度で天然仕上げ砥による刃先調整を経てに成るでしょう。