前回の選別の追加です。

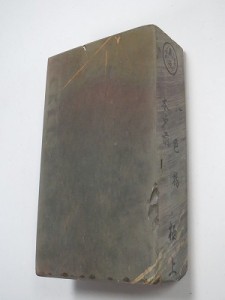

先ずは、必ずしも自分の使用する砥石のルートに含まれないにも関わらず、以前に確保した敷き戸前です。十分な細かさと、弾力あるやや硬口の砥石です。それに違わず精細な刃付けと、不相応な研磨力を見せてくれます。

そして今回、再度食いつくような巣板その他を探してきました。

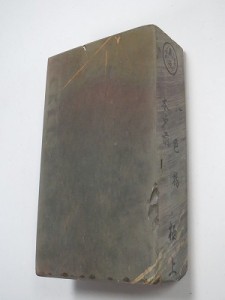

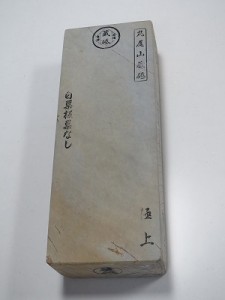

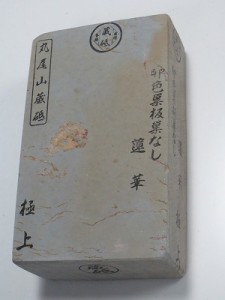

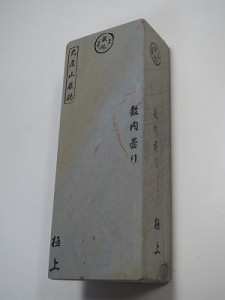

上画像の白巣板は最新の物です。この一年ほど、新白巣板と呼ばれるかなり硬口の物が多かったのですが、これはやや扱いやすい硬さに戻った感じを受けます。巣も割合、はっきりしてきて、その間隔も広いものもあります。

これは、24型の厚物でかなり豪華な外観ですが、それだけでは在りません。「食いつくような」との意向に沿うかどうかは分かりませんが、間違いなく最高に刃物に食いついて鋼を下ろしてくれます。その上、研がれた刃先は対象物に鋭く食いつきます。その研磨力は、従来の巣板が青砥だとすると、天草に匹敵します。元々、丸尾山の巣板は研磨力が強く、それを評して「研ぎ過ぎに注意」等と言われて来ましたが、掛け値無しに文字通りの現象が起きます。刃線の狂いに注意が必要でしょう。

本来は、硬めの砥粒で目の立っている砥石や、柔らかく続々と泥が出る砥石が研磨力の強い砥石の代表ですが、その良いとこ取りの印象です。前者は強引に下ろすが故に傷が消え難く、後者は砥面が狂い易い上、泥が邪魔になる事もあります。この砥石は傷が入るのを心配する程のやや硬い研ぎ感でありながら、刃金は傷少なく光気味、尚且つ巣板としてはほぼ望める限りの切れ味に仕上がります。

実は数個ある中で、小さめの物に続き二個目に試したこれが良かったのですが、立派過ぎるのでは?との土橋さんからの意見で厚みの少ない三個目も試した所、やはり仕上がりに違いを感じ、改めて選択しました。(裁断や面付けなど加工は次男氏の渾身の作だそうで)削ろう会その他に向けて在庫しておきたいとの事でしたが、私にならと分けて頂きました(24型は勿論、以下の砥石達を選別できたのは、今回も完全に幸運でした)。

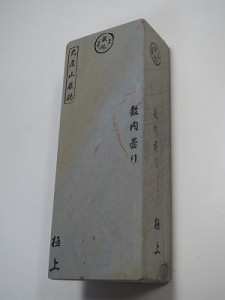

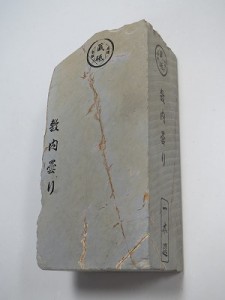

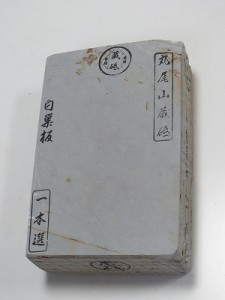

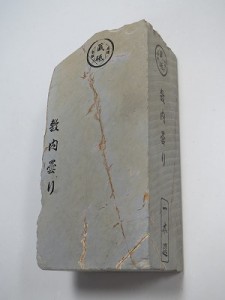

敷き内曇りの24型、やや長さ不足といった所です。先の白巣板の前に選んでいたのがこれでした。実は以前に自分が一度もって帰った事のある砥石で、その後、性質の異なる敷き内曇りと交換して貰いました。理由は手持ちの同種とキャラが被ったのと(敷き内だけで1ダースは有ります)、包丁よりは平面の刃物に向くと判断しての事でした。

前述の、やや泥の出易い敷き内曇りで、鋼も地金も均等に下ろし、仕上がりも斑なく綺麗で、切れも十分な性能です。やはり自分の好みの質の物で、紅葉に近い蓮華が結構入っており、赤と紺の小さな点々が特徴的でしっとりとした研ぎ心地です。

結局、白巣板が現れたので、其方が適合品かも知れませんが、比較対象として確保してきました(しかしこれは、贅沢すぎる品定めですね)。

見た目の形状や表の筋がやや評価にマイナスとなりやすいですが、質的には優れた敷き内曇り蓮華入りです。

「表」

「裏」

表も裏も砥面とすることが出来る砥石で、表はやや硬さと細かさに優れ、裏はやや柔らかく研磨力に優れています。本来的な意味で両面使えるのは稀有な事です。表を使えば、通常の巣板としてはかなり細かく精細な刃付けが出来るでしょう。

此処からは以前の戸前祭りの名残が続いていた様で、戸前系の砥石です。

画像は天上戸前の色物(いきむらさき系統)ですが、やや本戸前寄りです。と言うのも、これとは別に完全な天上があったのですが、如何にも天上らしく、組織の疎な部分が砥面に斑点状に出ていましたが、之には見当たりません。研ぎ感も中間よりは本戸前寄りで、言ってみればハーフではなく、クウォーターでしょうか。自分はどうしても、戸前系でも大上・合さ系統でも本戸前寄りを選んでしまうので此方を選択しました(カーブの有る小刀では差を感じ易いものの、鉋ではどちらも大差無く、錬鉄の研ぎ肌や鋼の仕上がりも遜色ありませんでした)。

これは一見、柄的には完全に天上戸前いきむらさきですが、本戸前です。分類は色物になりますが、いきむらさき寄りではあるでしょう。その所為か、硬さ細かさ・泥の出は大差なくても、三色の色物や八枚風などとは違います。研磨力を抑える研ぎ方(泥の量と圧力の加減)をしなければ、やや地金の傷や斑に繋がり易いかも知れません。この系統は、面直しをしても乾いてくると細波の様な光の返し方をするのですが、それが影響しているのでしょうか。鋼には特に注意は必要ありません。その辺りは基本通りの本戸前の研ぎです(細波は白巣板にも出ている物あり)。

ほぼ上記の物と同一の砥石があったので、此方は自分用として確保しました。どうも元々の本戸前好きがぶり返して来たようです。

同じく本戸前ですが、今回最も細かく硬い(僅かにですが)細長いこれも自分用に確保しました。流石に他と比べれば、やや研ぎにくい形状ですが、研ぎにくいのには慣れている上、質的な満足を優先する性格ですので、嬉しいものです。

24型の白巣板と同質の白巣板です。やや細かさで差がありますが、最新の白について、月山さんも興味を持つかと思われるので、サンプルとして送ろうかと考えています。これも鋼をがんがん下ろして切れ味良く仕上げてくれればと思います。

最後は、共名倉として貰って来た物です。敷き内曇りの蓮華の共名倉は調子が良かったので之も、と思ったのですが(敷き内の紅葉では無く)割れた表面の風合いから、卵の紅葉でしょう。これはこれで又、色々と試して楽しめそうです。