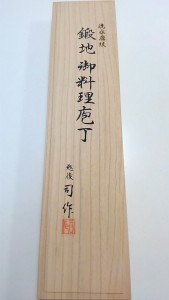

小坊主様から御提案の有った、研ぎの通信講座みたいな物に関してですが・・・研ぎ依頼を兼ねて御送り頂いた三徳を例題にして考えてみました。

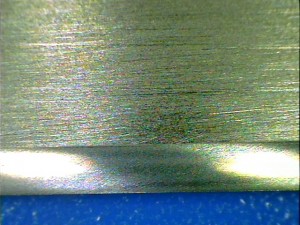

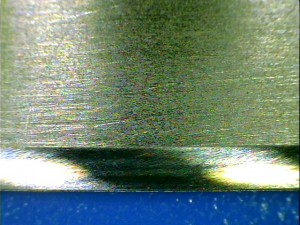

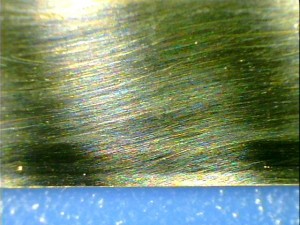

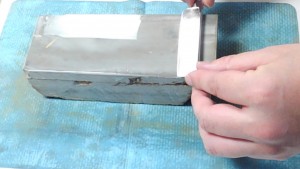

研ぎ前の状態

知人の方の三徳を、小坊主様が研いで見ても期待通りに仕上がらないとかで。只、切れと永切れを試しましたが、ボランティア研ぎとして一般の方に研いで返す上ではそれ程、問題視される事も無いのでは?と感じました。私の所で研ぎ講習を受けてしまった弊害(?)かも知れませんね。確かに、髪の毛は切れませんでしたが・・・。

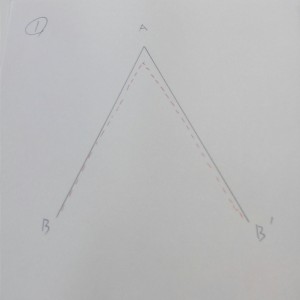

小刃の付け方は、少々ですが角度の違う二種類で仕上げて有ります。何故か、左側は殆ど一定の小刃でしたが。刃先最終角度は、中々に上手い所で纏めて有ります。

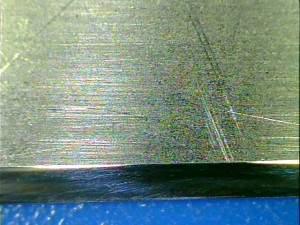

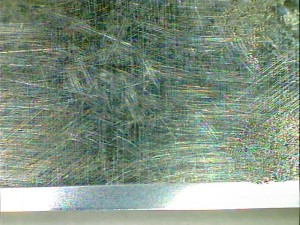

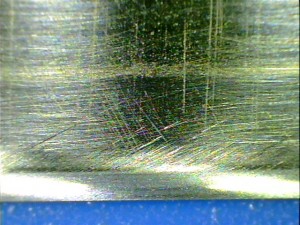

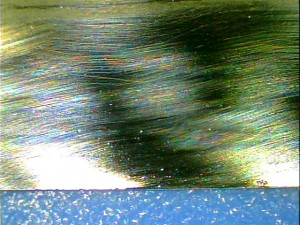

刃線の中央~刃元の拡大画像です。つまり直線部分ですが、その範囲はマズマズ。刃先に荒れが見受けられますが多少の不安定さは現状、止むを得ませんし性能への影響も小さいです。

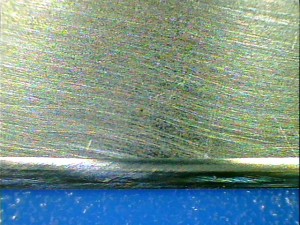

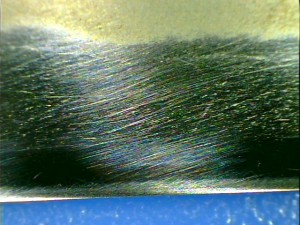

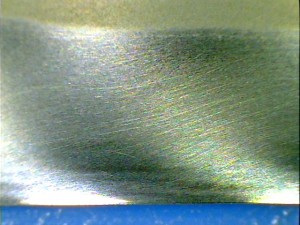

切っ先へ続くカーブの辺りの拡大です。やはり、角度の安定性が低下していますね。使用砥石にも因りますが、「直線部に比べて圧力の掛かり方が変わっても来ますので、刃先が荒れる」・「砥石への当たる方向も変わりますので返りの出る方向も変わる」・「従って返りの取り方も一様では無い」結果に繋がります。

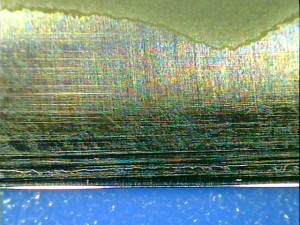

人造の1000番で研ぎ直して行きます。画像は研ぎ始めで、刃先側が未だ1000の研ぎ目に成っていません。つまり元の研ぎ方は(刃先の角度としては良いとしても)起こし過ぎ。取り敢えず、小刃の角度を一定に近付けつつ、刃先は目的の数値に合わせて行きます。最終刃先角度は刃元から切っ先に掛けて、片側40度⇒30度⇒20度にします。(切れと耐久性に由って加減します)

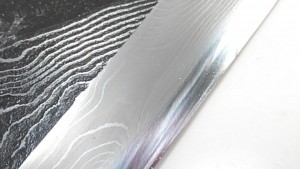

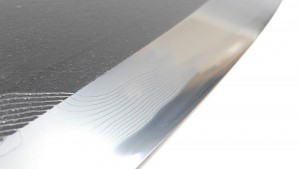

あと、切り刃の状態も(極端に厚みが邪魔では無いのですが)凹凸が抜けの抵抗に成っているので、問題個所を修正します。只、今回は研ぎ講座でも有りますので、小割りの砥石で処置すると共に、敢えて荒目の粒度で部位の明確化・処置の不完全化(続けて仕上げてみて下さい)。

左側は、元から其の方向性に近い感じでしたので、上書きです。

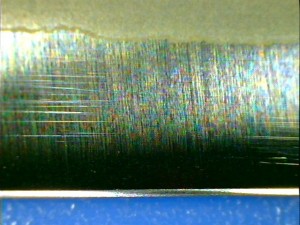

3000番で砥ぎ目を細かく。

右側の切り刃の凸部は、先側の半分の範囲で大きく三か所。

同じく左側も。

切り刃の凸部は、もっと狭い範囲ですが此方も三か所。

3000番で、仮の仕上げです。細かい砥石に繋いで行けば、返りが小さく薄く、出る量も低減されます。

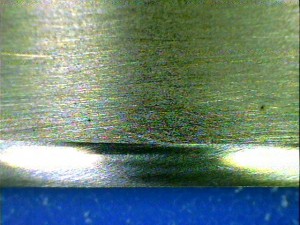

直線部分の拡大画像

カーブ部分の拡大画像

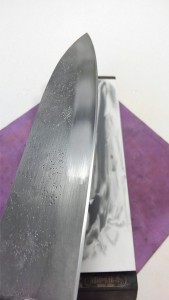

天然砥石で仕上げて行きます。長四郎引きで大まかに、赤ピンで最終仕上げです。

私の標準仕様で、左右均等に仕立てました。

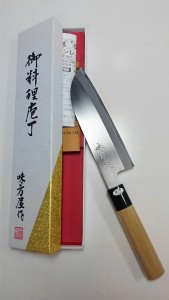

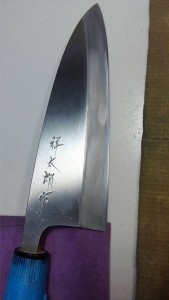

研ぎ上がり画像

刃部のアップ

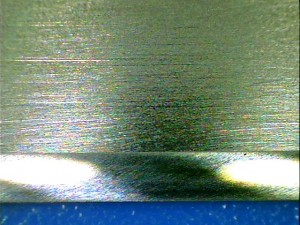

直線部分の拡大画像(返りが残っています)

カーブ部分の拡大画像

研ぎ直した結果、角度の適正化と安定化・返りの処理と刃先の性状の違いに因り、毛髪にも切り込める様に成りました。切り刃の修正により紙の束に対する走りや抜けも改善されましたが、此方は八割方の完成度ですので上書きで仕上げて頂きたいと思います。詳細は、別途メールした文面を御参照ください。

通信講座を想定し、様々なパターンを勘案しましたが状況や要因が雑多過ぎて一纏めの設定には無理が有ると感じました。御題に成る包丁も状態も違いますし(当方から支給すれば定まりますが)、研ぎ手の腕や年季・目指す仕上がりも様々でしょうから。

結果的には今回の様に個別の包丁、其々の状態に応じて研ぎ直しつつ、研ぐべき箇所を示す様に仕上げ切らないで御返送。メールにて現状の評価と今後、研ぎ進める方向性を御伝えする感じに成るかと。

私としては研ぎの途中とも言えますから、詳細解説を付けるのと合わせても、普通の研ぎ料金より少し低額で対応出来るかと思われます。つまり、研ぎ講座でも普通研ぎでも、御好みの方で御依頼下さればと。まあ、そんな酔狂な希望者は中々に居られないかも知れませんが、取り敢えず御要望が有れば上記の内容に準じた対応をさせて頂こうと考えています。