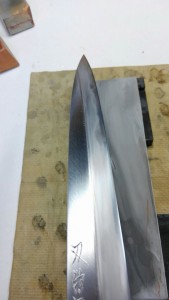

三条鍛冶道場・初級コースで自作された小出刃と、ほぼ未使用(研ぎ)の柳を送って頂きました。

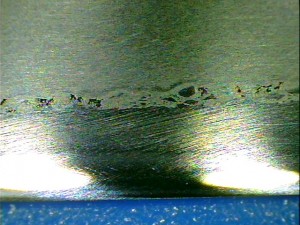

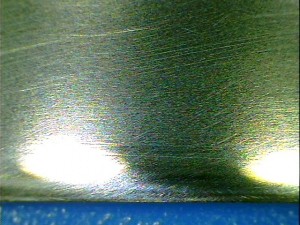

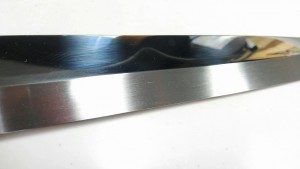

研ぎ前の小出刃です。銘が入っていたので部分画像です。

かなり追い込んだ研ぎが施してあり、切れ味も十分以上。其の上、良くある強度完全無視の弱い刃先形状では無く永切れも期待できる。切り刃全体も抜けに際して大きな問題点は無し。

ある意味、完璧とも思える状態で少なくとも、過去に送られて来た中では最上の仕上がり。普通、此れが送られて来たら嫌がらせか挑戦状と受け取られるでしょうね。

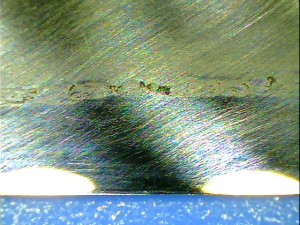

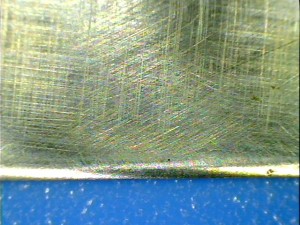

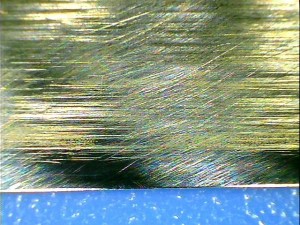

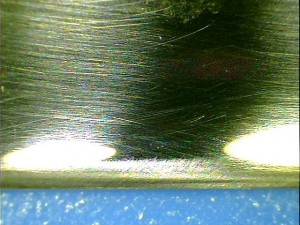

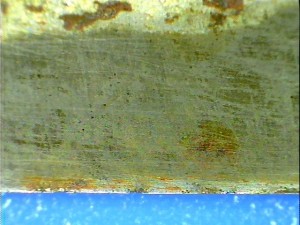

研ぎ前の刃先拡大画像

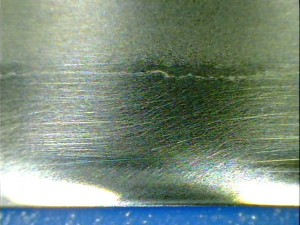

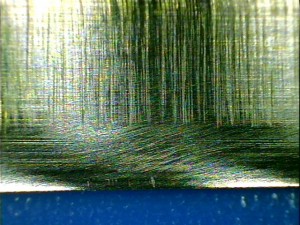

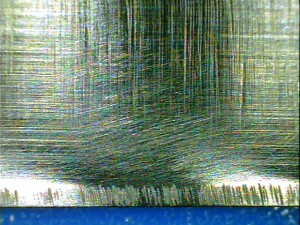

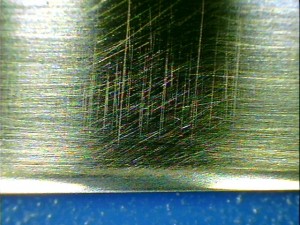

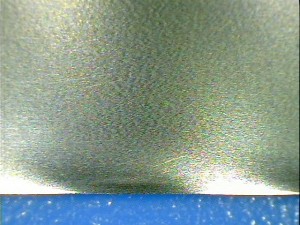

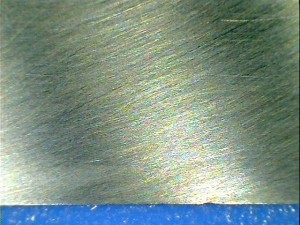

此方は、対照的に御自身では手を付けられていない柳。切り刃の地金・刃金部分の初期刃付けに於いて不均等な箇所、特に削り過ぎた(抉れて研削痕大きい)部分が気に成ります。

さて、研ぎの手順ですが今回は、余り厚み取りの必要性は無いかもと人造の3000番からスタートし、その後も小割りした3000番で均し研ぎ。

其処からは天然で、白と敷き内曇り主体の巣板からスタート。勿論、小割りした巣板も併用。

次に、千枚での切り刃研ぎ・裏押しを経て小割りの八枚(硬・軟)と千枚で切り刃の均し研ぎ。小出刃の切り刃は元来、整っていましたので、殆ど化粧研ぎと言って良いレベルです。

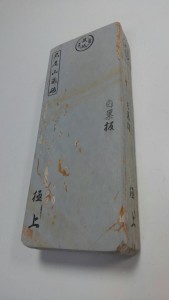

小出刃と巣板

小出刃と千枚

柳と巣板

柳と千枚

仕上げは中山の浅葱を二種(裏用と表用)

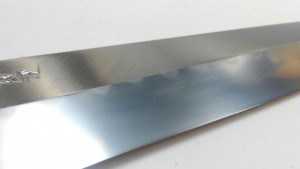

研ぎ後全体画像

研ぎ後刃部アップ

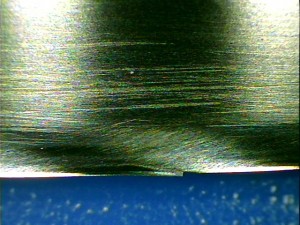

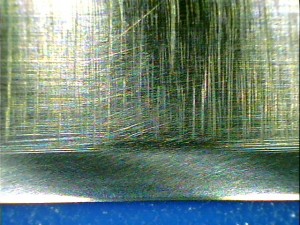

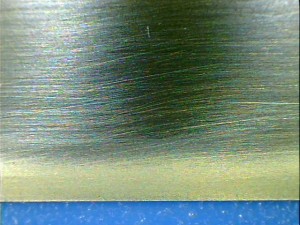

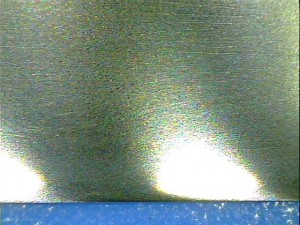

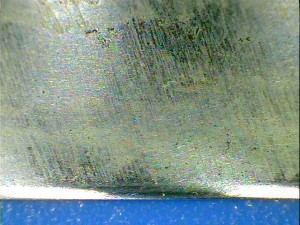

研ぎ後刃先拡大画像。切れは充分に出ましたが。

刃線上に三か所、刃線と平行気味に剥離する感じで欠けが出る部分が有ります。一度目の研ぎで気付いて研ぎ直したのですが、再び同様の症状が出ます。一旦は此の状態を付則として完了メールを送信し、了承を得られたのですが・・・。

小出刃は、刃元の薄さをカバーするのみの目的で研ぎに出され、完成度は初期から段違いとは言え。

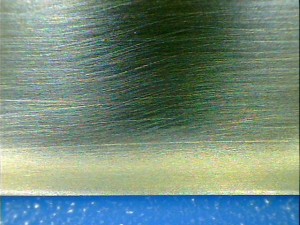

此のままでは柳が気の毒なので、もう少し粘ってみる事に。人造から巣板、千枚と来て今度は御廟山のいきむらさきで裏表を仕上げました。中山浅葱だと、少し砥石への食い付きが強過ぎた気が。剥離への対処に有効かもと。

刃先が剥離する症状は、刃先形状として耐えられる角度の模索が奏功したか、或いは研ぎ進めた結果安定した部分に近付いた為か少し、改善しました。

切り刃形状も更に整い、刃金部分の研削痕も改善。(研ぐ度に完成形に近付くのは当然として)剥離も此の先、収束してくれれば良いのですが。

新潟のO様、私の自己満足の為に御返送が一日延びる結果となり申し訳無かったです。しかし、其れを快諾して頂けたので結果的には、包丁とO様にも喜んで頂けるのではと考えております。

此の度は思い入れの詰まった大事な小出刃と、初期から形状を整える意識を持って柳を御任せ下さり、有難う御座いました。御期待に沿える仕上がりであれば幸いです。