包丁を見ると、かなり御自身で研ぎ込んでおられた様子でしたので、余り荒い砥石から掛けず、鋼部分の研ぎ傷を大まかに取る為、地金部分を避ける様にキングハイパーを使いました。以後は中仕上げから仕上げ、最終仕上げの天然砥石です。

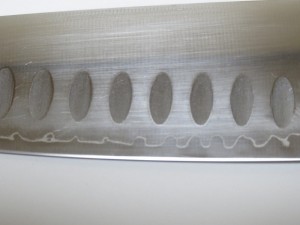

まず最初の状態 全体像

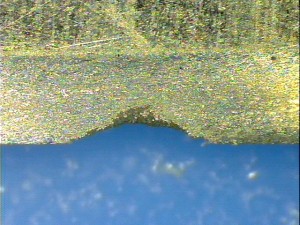

刃部 アップ

裏 全体像

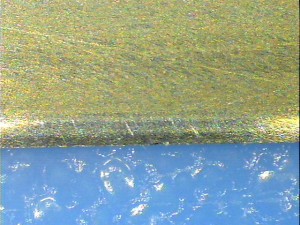

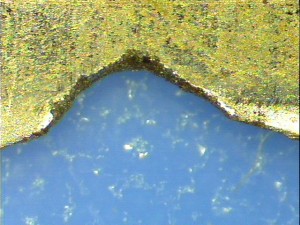

表・前方 刃先拡大画像

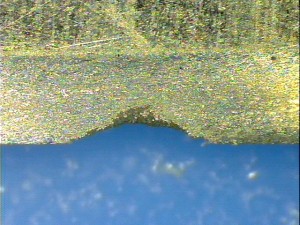

表・後方 刃先拡大画像

名倉砥石(三河ボタン)にて研ぎ 全体像

刃部 アップ

巣板にて研ぎ後 全体像

刃部 アップ

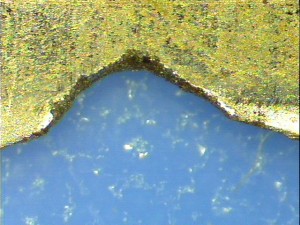

小割の巣板にて均し・化粧研ぎ後 全体像

刃部 アップ

表・前方 刃先拡大画像

表・後方 刃先拡大画像

最初から細かく鋭い刃先になっていたのですが、切り刃の厚みにバラツキが有りました。中央がその前後よりもやや厚く、加えて後方の鋼部分の角度が他と差がありました。後は刃先手前の範囲で少し表側凸でしたので、木槌で軽めに叩いた後は研ぎで揃えていきました。

切れ込みは元々かなり良い状態でしたので、抜けに対してブレーキの掛かる切り刃の厚みの不均一を取り、刃金部分の角度のバラツキ・傷を揃え、刃先の糸引きの角度調整と精度向上で行こうと考えました。途中まではほぼ予定通りでしたが、最後の刃先の仕上げで予想外に返り(バリ)が取れにくく、苦労しました。

通常は、天然仕上げ砥であれば既にその時点で返りは出難く、特に超仕上げに値するカミソリ砥クラスでは、最後に軽く紙で撫でれば取れるものです。にも関わらず、200倍で確認すれどもすれども取れにくい鋼材でした。巣板・合砥・鏡面系の最終仕上げ砥を単体や組み合わせで何種類も試し、敷内曇りからの鏡面青砥(共名倉に柔らかめ一本松・戸前)でやっと返りが消えてくれました。此までの白紙の返りの取れ方や切れ方とは又違った刃物で、色々勉強させて貰いました。

研ぎ前の状態

刃部のアップ

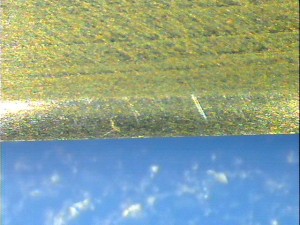

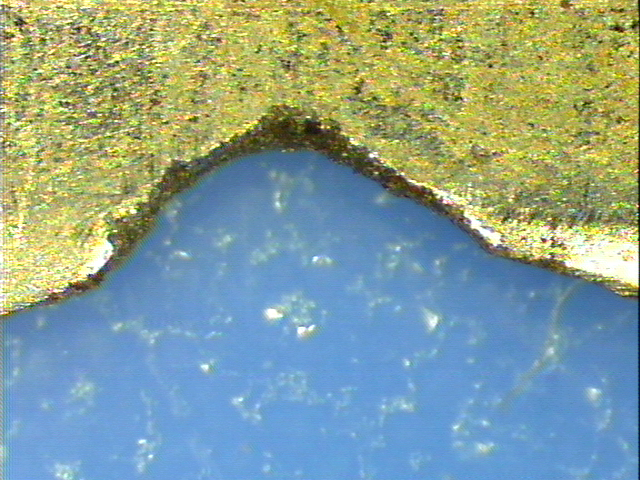

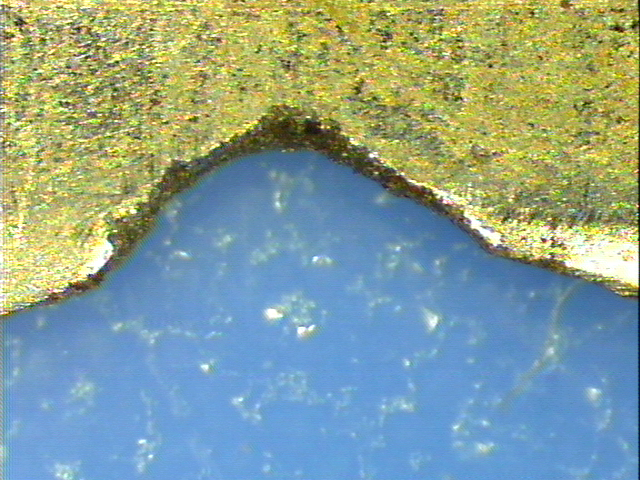

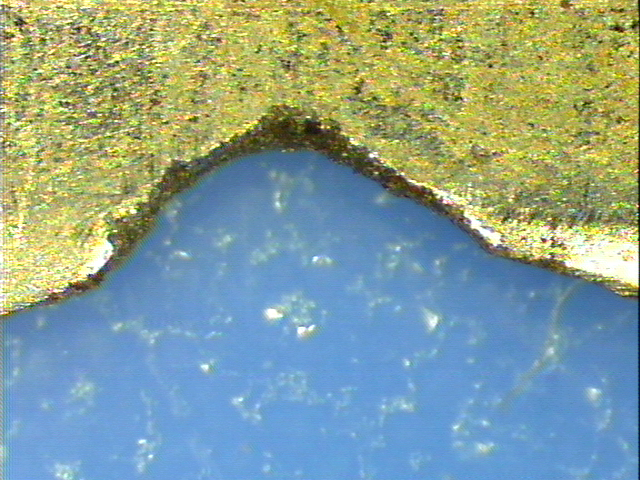

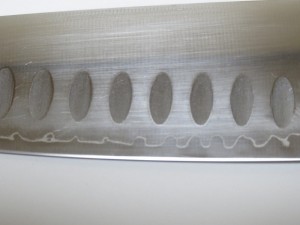

最大の欠けの拡大画像

研ぎ後の状態

刃部のアップ

最大の欠けの拡大画像

知人が研ぎを頼まれていた包丁です。あまりに長くなっていた様子なので、簡単で良ければ、代わりに研ぐけれどと申し出ると、宜しくとの事で研いでみました。

傷・汚れ・欠けを取るのを一通り行いましたが、切れ込み・抜けは大きな問題が無かったので、当初の予定通りに調整無しで略式です。

拡大画像は、約200倍で一番大きな欠けを撮りました。研いだ後、その部分の痕跡が残る物の、他の欠けが消えた時点で完了としました。普通に使うには充分以上の状態だと思います。

画像は数年前に注文し、砥取家の土橋さんにプレゼントした切り出しで、携帯で撮ったので鮮明ではありません。

初めは切り刃と裏を除いて、がさがさした焼き肌で、それを落とす所から出発しました。ペーパーや研磨剤で磨いていき、ガンブルーで染め、更に軽く磨きました。又、裏梳きも研ぎ目を消し、磨いてあります。(主に研ぎ最中と保管中の錆対策です)

粗砥(電着ダイヤ400/1000と240番)から人造中砥、天然中砥、巣板・合砥・カミソリ砥で仕上げました。研ぎ肌の見本も兼ねて、完成時より、やや鋭角に研いであります。

最後の2枚は、数ヶ月前に錆や刃毀れが酷かったので、ほぼ取れるまで修正の研ぎを加えた時の物です。

新品から、いきなり完全平面の鏡面仕上げを求めると、刃先が出てからも更に研ぎ下ろしていかないと均一な面が出ないので、勿体ない事になります。普通は、使いながら研ぎ直す度に平面度を上げていくのが望ましいでしょう。それまでは霞仕上げで追い込んでおいて、いよいよ整ってからは勇躍次の段階へ。と言う具合です。純然たる観賞用で無い限りは、研ぎ費用の面からも、刃物の寿命からも、その方がお勧めです。

砥石の欠片も様々な色や形が有り、見ていて飽きません。元々石は宝石から化石、只の石まで好きなもので、ついつい身近に飾りたくなってしまいます。

研ぎ屋むらかみブログ始めます。

研いだ包丁のビフォーアフターなどを載せていきます。