千葉県のU様から、二本のガーバーのナイフを御送り頂きました。双方、年季の入った革シースに入って居り、貫禄が有りました。

大き目の一本目は、余り詳しく無かったのですがプレゼンテーションシリーズの初期型だそうです。二本目は、私も三本程を所有していますがアーモハイドシリーズのミニマグナムでした。

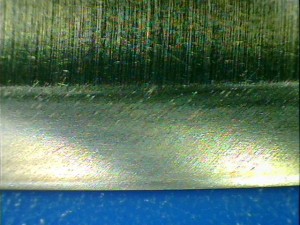

研ぎ始めの状態です。大き目では有りますが、全体のバランス的にブレードが短めで、小回りが利くタイプの様です。

所期の小刃の角度は強度重視ですので、万能性を持たせる(切れと頑丈さの両立)には、小刃の幅を広げた上で(若干の鋭角化)刃先角度の鈍角化が妥当かと思われます。

勿論、切っ先方向への鋭角化(小刃自体・刃先最先端の双方)も施します。但し、小刃の幅が左右で異なる事から、ホローグラインドのバランスが左右で異なる事が伺えますので、仕上がりの左右差も其れに準じる事に成りそうです。

此方は、元来が薄いブレードですので(しかも新品に近いので、研ぎ減りに因る刃先の厚みの増加も見られず)、殆ど小刃の幅を広げる必要は無いので正確な角度を出した上で、極僅かに切っ先方向へ鋭角化と、小刃の開始箇所の角を取る程度で良さそうでした。

刃先には、そこそこ錆と摩耗が見られますね。

大きい方の研ぎ始め、320番からです。小刃の幅を少し広げつつ、刃付けの甘かった刃元・切っ先の辺りと整合性が取れる様に均します。

次に、1000番と3000番で傷を浅くしつつ、より正確な形状に。

天然に移行し、対馬で小刃の精度を高めつつ、研ぎ傷を浅く。

中山の合いさの硬口で最終仕上げです。

研ぎ上がりです。

人造で研いで居る時は、かなり柔らか目と感じた鋼材と熱処理のバランスでしたが、返りが過剰に出る程では無く、細かい砥石に進むに連れて結構、確りした刃先に仕上がりました。

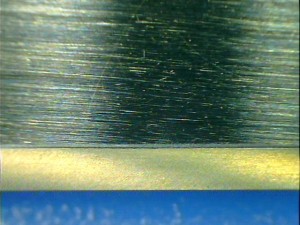

二本目、ミニマグナムも同様に。320番からですが、このタイプは保持する際に力加減と場所を間違えると、ブレードの撓りと保持場所の制限から、刃先精度が狂い易い事に留意です。

先ずは、片側30度(刃元)~20度(切っ先)で小刃を研ぎます。

次いで、研ぎ傷を浅くしながら小刃の開始箇所の角を減らします。

対馬で更に精度を上げます。

中山の合いさ、やや硬口で最終仕上げです。私の手持ちとは年式が異なるのか、組織が若干ながら細かい気がします。硬さは殆ど変わらない感触ですが。従って、相性の良い砥石も異なるので予想通りの進行とは違いました。

刃先最先端は、若干ですが鈍角化(1~2割り程度ですが)して切っ先方向へは鋭角化。

研ぎ上がりです。

U様には、此の度の御依頼を頂きましたことに加え、貴重なナイフに触れる機会を頂きました事、有り難う御座いました。

また今後も、私で御役に立てる場合は、宜しく御願い致します。

現在、ホームページ不調の為、御面倒を御掛けして居ります。研ぎの御依頼・御問い合わせの方は、下記のアドレスから御願い致します。

むらかみ様

どうもありがとうございました。

大きい方は約50年前のもので縁あって手元に来ました。

コレクションしようか迷いましたが使ってみたい衝動に駆られて研ぎをお願いしました。

刃厚の関係などもありミニマグナムの方がシャープに感じますがどちらもエッジが立っているのが実感出来てナイフの手研ぎをここまで丁寧に仕上げることに感動しました。

またお願いしたいものがありますのでその時は宜しくお願いします。

千葉県U

U様

この度は研ぎの御依頼を頂きまして、有り難う御座いました。

やはり、相当に古い物だったのですね。ホローグラインドによる肉の取り方が、結構な可変に成っていたので手作業の成果か?とか、そうは言っても側面の左右差は時代を感じさせるな、とか思いつつ研がせて頂きました。

私の研ぎ方で余り問題が無い様でしたら又、今後も宜しく御願い致します。