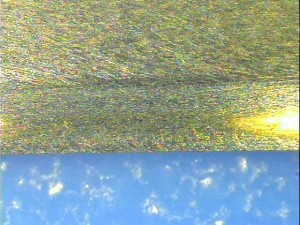

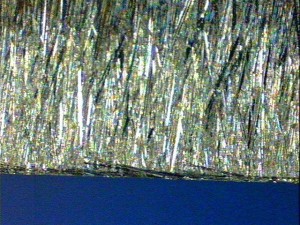

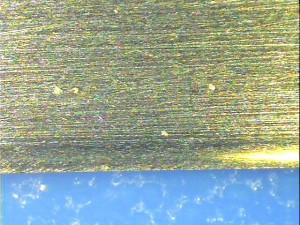

表 全体像

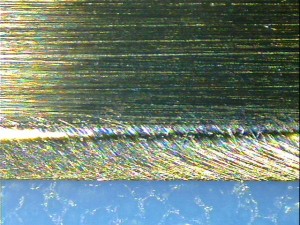

表・刃部 アップ

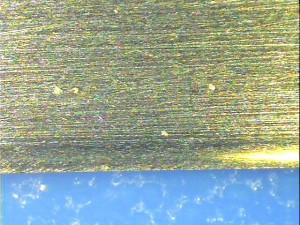

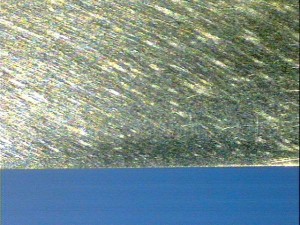

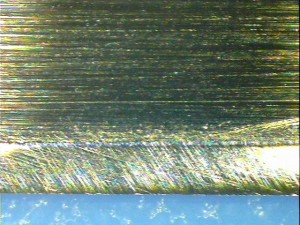

裏 前方画像

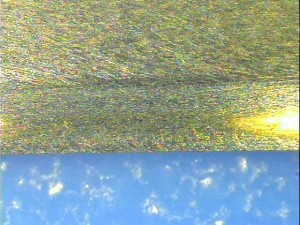

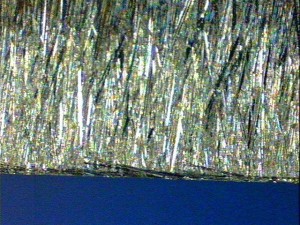

表・刃先 拡大画像

裏・刃先 拡大画像

前回の利器材使用麺切りの研ぎ後、改善して欲しい旨、連絡がありました。曰く、①切り込みで滑る・②抵抗がある・③包丁の進む方向がばらつく・④特に刃が右に逸れていく、等でした。

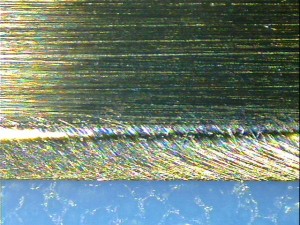

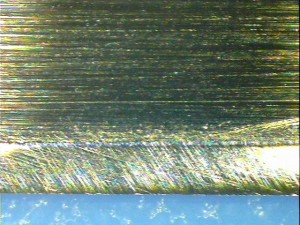

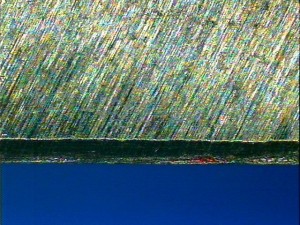

上記の要因として考えられるのは、①もしも、1本目の包丁に比べてであるとすると、伝統的な鍛造品と利器材使用品の違いも有るでしょう。これまでも、良く出来た鍛造品の方が組織の細かさ・締まり方ともに優れている印象があります。そこから鋭利さや長切れも違って来易い様です。②については、研磨中に硬度に対してやや粘りが少ない感じを受けたので、1本目よりも長切れし易い小刃にしたのが影響したかも知れません。③と④に対する考察ですが、まず依頼に於いて、初期刃付けの機械研ぎの研磨痕を消す事が含まれていました。そこで、表は通常通りとし、裏は刃金を含む地金の一部(当たった部分は2.5~3.5㎝幅)を平面度合いを増しながら摺り合わせをしました。この為、それ以外の範囲と僅かとは言え厚みと、平面精度に違いが出た事は考えられます。そこで、蕎麦を切る段になって駒板の枕に包丁を押しつけて切り始めると、摺り合わせた面とそこから上の面で角度が変わり、極端に言えば刃先が「く」の字に麺帯に入る事になったのでしょう。蕎麦を仕上げる例として、1.8㎜×8枚・2㎜×8枚・1.5㎜×112枚・1.7㎜×12枚の範囲があり、それに加えて駒板の枕は28㎜との事ですから、このパターンでは、少なくとも合計約50㎜の範囲は面が一律で無いといけない計算になります。

麺切りの裏の面積は、和包丁としては最大級と思いますが、これを平面精度に気を付けながら全面摺り合わせるとなると、膨大な手間暇と費用が掛かります。ですので、初回の仕様を提案しての結果だったのですが、他に片刃和包丁が右に切り進む現象の理由はあり得ないので、今回は70㎜の範囲で摺り合わせてみました。後、気になったのは平の厚みが違う事です。数字的にはしのぎの部分で計ると、先が1.8~1.9㎜、中央が2.2~2.3㎜、元が2.0㎜ほどでした。平を整形し直すのなら、製造元の方へ依頼すべきですし、無理に切り刃だけ合わせに行くと、しのぎが崩れます。そこで、小割した砥石で切り刃の中だけをある程度揃えておきました。最後に小刃は、折角裏を整えたので、其れを活かす為に表よりも鋭角ながらも幅を狭く仕上げました。加えて、表も前回よりは鋭角にしてあります。

これで考えられる範囲、対応出来る範囲で最大限希望に添う形だと思われますが、もしもまだ不満が出る様であれば、適切な対応を取らせて頂きますとお伝えしました。

砥石についてですが、より切れ込み感が強い方が良いのかと、千枚系の砥石に同じ系統の共名倉で仕上げました。とは言え、カミソリ砥クラスに次ぐ細かく滑らかな刃先なので、使用感も何ら劣る事は無いと思います。

研ぎ前 表側 全体像

表側 刃部アップ

表側 刃先前方拡大画像

表側 刃先後方拡大画像

研ぎ後 表側全体像

表側 刃部アップ

裏側 刃部アップ

表側 刃先前方拡大画像

表側 刃先後方拡大画像

前回の麺切りが悪くなかったと言う事でしょうか、趣味のクラブメンバーの麺切りも到着しました。此方は、鋼材と製法に特徴が有ります。所謂三層クラッドを両側から研削し、更に右側と言うか表側になる方から叩いて片刃状態に作るそうです。研ぎ依頼文と共に説明書の画像が付いていました。

以前から、余所のブログなどで「三層利器材で作った和式の包丁かな?」と言う記述が見受けられていました。その時は、二層が無いけれど急場をしのぐ為に三層で。或いは、三層が余っているので少量使い切るか。又は、試作品だから手近にある物を。かと思っていましたが、製造法が確立しているならばある程度出回っているのかも知れません。しかし構造上、裏は鋼の出ている面積が小さいし、裏梳きも入れにくい状態になります。研ぎ減りしていくと、鋼が地金の奥に消えてしまいますね。まあ、そこまで使われる事は少ないと云う見立てなのでしょうか。実際そうかも知れませんし、コストダウンに繋がって消費者にメリットがあれば、ヘビーユーザーで無い層には有り難い面が大きいですね。ともあれ、初めて目にする物だったので、勉強になりました。

現物は前回と違い、緻密で鋭利な刃先では無かったものの、切り刃は結構揃っていました。僅かに中央後方が厚い事と、中央前方が表側凸の傾向は似ていました。それと、やや粘りが勝っている仕上がりで、返りが取れ難いのも近かったです。しかし組織の細かさや切れ味は遜色無いくらいの性能でした。糸引き最終仕上げは、前回と違って大谷山戸前浅黄(敷内曇りの共名倉使用)です。

研ぎ前の状態

研ぎ後の状態

研ぎ前 刃先拡大画像

研ぎ後 刃先拡大画像

研ぎ前の状態

研ぎ後の状態

研ぎ前 刃先拡大画像

研ぎ後 刃先拡大画像

知人から紹介頂いた研ぎ依頼のペティ(箱には牛刀とあった様な)と牛刀です。これまでも研ぎに出されていたそうですが、刃持ちと側面の傷が気になるとの事でした。

鋼材的に、ペティは切れ味は良いものの、硬度は通常のもの。しかし牛刀は切れ味・硬度共に、水準以上で優れていました。とは言え、これまでの研ぎでは、元々厚みはそれほどでも無い割にブレード側面まで研がれており、ほぼ刃先までベタ研ぎ状態。どれほど優秀な鋼材でも刃持ちは期待出来ないと思われました。おまけに研ぎ傷が均一では無く、かなり深い物もあり、確かに気になるだろうという印象でした。

以上の事から、ブレード側面のテーパーのバランスに留意しながら傷を取り、刃先は小さめの小刃(一定幅・一律角度では無い)を、対象への切れ込みと刃の通りを確認しつつ調整しました。薄さで切り込むだけでは無い、厚みの変化と角度の変化による切れ心地が分かって貰えればと思います。

研ぎをするにしても、研ぎに出されるにしても、表面的な切れ味のみに気を取られると、包丁の刃先の鋭利さだけ・厚みの薄さだけに囚われ、道具として構造上弱くなったり、刃先の欠け・切れ止みに繋がる恐れがあるので注意が必要です。勿論、刃身の肉抜きが不十分な刃物は厚み取りも必要ですが、今度は求める性能に適う完成予想図が描けているかどうか、の問題が出てきますので、これも理解と経験が必要でしょう。実際に研いで使って確認しないと分からない事は多いと思います。

研ぎ前の状態

研ぎ後の状態

研ぎ前 刃先拡大画像

研ぎ後 刃先拡大画像

研ぎ前の状態

研ぎ後の状態

研ぎ前 刃先拡大画像

研ぎ後 刃先拡大画像

研ぎ依頼を頂いた刃物です。和式ナイフ・・・と言うよりは剣鉈でしょうね。自分でも同じ作者の副え鉈と渓流刀を持っており、研いだ経験もありましたが、鏡面には難しかった覚えがあります。しかし今回、大物の方を鏡面にとの事で、色々やって何とかサンプルで貰っていた閉山中の君谷の合砥で研ぎ上げました。昔のモデルよりも金属組織が細かくなってきているのか、嘗ては持っていなかった砥石との相性か、兎も角ご満足頂けたようで良かったです。小さい方は霞仕上げとは言え、刃金はかなり細かく光り気味に仕上げてあり、そういう意味では切れ味・錆びにくさで遜色ないと思われます。(小さい方は特に地金がステンレスの様だったので)

因みに、未使用で初期刃付けの状態からの研ぎでしたが、刃先の拡大画像で分かるように、出荷時と研ぎ上がりでは大きく違っております。刃物は最初の状態がベストだとお考えの方が多いですが、本当にベストで出荷されているメーカーや作家は少ないです。これは良い悪いでは無く、刃物は研ぎながら使うもので、最初に使用者が好みの刃を付けてから使い出すという慣例があった為。又、輸送中の破損や使用者のレベルが予測できないので、強度を持たせる為でもあります。(コスト的に困難でしょうが、手間暇掛けて使用者の利便性を優先した刃身の厚み抜き・刃付けをする所もあります)

ですから、販売時に研ぎを施してくれる専門店があったり、それとは逆に、勝手に刃を付けないでくれと言う使用者が居たりしましたが、現在では余程の事が無い限り、吊しで買ってきてそのまま使う人が多いと思いますので、使用前には自身で研がれるか、きちんとした所に研ぎに出される事をお薦めします。

研いだ包丁のビフォーアフターなどを載せていきます。